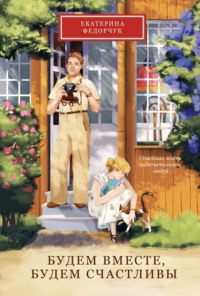

Buch lesen: "Будем вместе, будем счастливы. Семейная жизнь замечательных людей"

Допущено к распространению

Издательским советом

Русской Православной Церкви

ИС Р24-416-0377

© Федорчук Е., 2025

© ООО ТД «Никея», 2025

«Нам нужна великая Россия!»

Петр Столыпин и Ольга Нейдгардт

Для того чтобы научиться стрелять сносно, у него был целый год. Много это или мало? Для того чтобы попасть по мишени – срок изрядный.

В этот момент он совсем не похож на будущего звездного министра, которого будет ненавидеть половина Санкт-Петербурга за преданность трону и реакционность и которому будет рукоплескать враждебная ему же Дума. Нет ни окладистой бороды, ни величавости в фигуре. Худой, нервный, нескладный, глаза – смотрят и не видят, руки дергаются. По форменной одежде видно – студент. Что там у него припрятано? Не бомба ли? Не пистолет?

Он вошел в зал ресторации и огляделся. Ничто не предвещало беды. Отдыхающая в Пятигорске публика наслаждалась прекрасным летним днем.

– Стакан нарзану, пожалуйста, – сказал глухим, ломающимся голосом.

Но пить не стал. Так и пошел сквозь зал с этим стаканом, зажатым в правой руке. Дошел до дальнего столика, за которым сидело несколько военных.

– Князь Иван Шаховской, полагаю?

– Да вы кто такой? – начал тот, кого молодой человек назвал князем.

– Студент естественного отделения физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета Петр Столыпин, к вашим услугам!

С этими словами юноша выплеснул нарзан из стакана в лицо князю.

Со стороны могло показаться, что молодой человек одержим какой-то блажью. Но оба противника знали, в чем истинная суть происшествия.

Дуэль состоялась немедленно.

Противники встали на позиции – 30 шагов.

– Не угодно ли вам примириться?

Вопрос повис в молчании. Им было не угодно: публичность оскорбления исключала примирение.

О том, что задумал Петя, не знал никто, ни родители, ни его невеста, ни друзья… Надежды на светлое будущее, обещание семейного счастья, блестящей научной карьеры – все это отступило на второй план, осталось только одно желание – исполнить свой долг дворянина, восстановить поруганную честь.

Секундант скомандовал стрелять…

Выстрелы прогремели почти одновременно, и Петя почувствовал, как правая рука сначала онемела, а потом взорвалась фонтаном боли. Князь Шаховской, заядлый бретер, не хотел убивать юношу, он только обезвредил противника. Но ранение оказалось тяжелым, был задет нерв, рука потеряла подвижность, как оказалось – навсегда.

А Петя стрелял наугад. Пуля поразила противника в грудь и прошла навылет.

Свадьбу пришлось отложить на целый год. Но Ольга – невеста – не роптала, она знала причину безумного поступка своего избранника…

Ольга Борисовна Нейдгардт должна была стать женой его старшего брата Михаила. Он был убит за несколько дней до свадьбы на дуэли князем Шаховским. Михаил Аркадьевич умер не сразу.

Несколько дней он пребывал в забытьи на грани жизни и смерти. Оля была рядом, и рядом был его младший брат Петя – пытался помочь, утешить. Она же сидела молча, не имея сил спросить умирающего, почему он бросился грудью на пистолет. Она знала ответ, знала, что была замешана честь женщины. И знала, что сама она не имела к этой истории никакого отношения. Боялась, что, забывшись, Миша назовет ее чужим именем и она не сможет этого простить, не сможет отпустить его в вечность.

А Петя был рядом, собранный, спокойный, деловитый. Глядя на него, можно было подумать, что еще есть надежда на благополучный исход.

Потом была церковь, переполненная людьми, скорбная процессия до кладбища. А через некоторое время, Ольга не могла понять, сколько же времени на самом деле прошло, младший брат погибшего жениха сделал ей предложение.

– Это вас Миша попросил? – предположила она.

– Да, – честно ответил ее будущий муж, – но клянусь, что я полюбил вас с первого взгляда, в день вашей помолвки. Вы никогда не узнали бы о моем чувстве, если то не было бы угодно Богу. Теперь слово за вами.

Прошел год со дня той злосчастной дуэли, и Ольга снова, как в дурном сне, входила в комнату, где на кровати лежал ее раненый жених – Столыпин-младший. Она не спросила зачем. Она поняла: дуэль требовала ответа, не отмщения, но точки, которая сняла бы подозрение с ее чести.

– Оля, на этот раз все будет хорошо, я не умру, обещаю, – слабо прошептал юноша и обещание свое сдержал.

Так в жизни Петра Аркадьевича Столыпина был выстрел, первый, но не последний. Семейная жизнь началась, как в бульварном романе, – с роковой тайны.

Вступление к драме, впрочем, оказалось обманчивым: судьба Столыпиных вовсе не походила на бульварный роман, скорее на политический триллер с открытым концом…

* * *

Петр Столыпин и Ольга Нейдгардт вступили в брак в очень молодом возрасте, жениху тогда не было еще и 22 лет, а невеста была на три года старше. Прося руки у ее родителей, Столыпин прямо сказал, что боится, как бы его юность не стала преградой для семейного счастья, на что отец Ольги ответил по-французски: молодость – это недостаток, который исправляется с каждым днем.

В России конца XIX века женатый студент – это нонсенс, в отличие от другого распространенного типа – студента «вечного», великовозрастного «интеллигента», недовольного своей жизнью, властями и мирозданием. Товарищи посмеивались над Столыпиным: «Смотри, женатик идет», а женатик, не обращая внимания на смешки, продолжал показывать блестящие успехи в науке. Юная Ольга, волнуясь, кажется, больше самого студента, ждала мужа у окна. Столыпин знал, что ему не стоит волноваться о том, сможет ли он сдать университетский курс органической химии. Он осваивал преподаваемые дисциплины не как ученик, но как ученый. Однажды экзамен по химии, который принимал великий Менделеев, перешел в научный диспут. В конце концов ученый остановился и воскликнул:

– Боже мой, что же это я! Ну, довольно, пять, великолепно!

Однако, закончив курс, Столыпин отказался от научной карьеры и определился чиновником в Министерство внутренних дел, где занимался непрестижной черновой работой. Через два года он подает прошение о переводе в Департамент земледелия и сельской промышленности в Министерстве государственных имуществ. Именно здесь, работая чиновником низкого уровня, занимаясь скучной статистикой, он получит уникальные знания, позволившие ему создать проект будущей грандиозной реформы.

Дом юной четы в Петербурге – светлый, добрый, гостеприимный, здесь собирается интеллигенция, ведутся душевные разговоры, звезда литературного небосклона Апухтин читает свои новые стихи. Здесь родилась старшая дочь Маша. И здесь Столыпины могли бы прожить всю жизнь, делая карьеру, опираясь на высокое происхождение и связи родителей, но Петра не интересовала карьера ради карьеры. Ему важна была возможность реальной созидательной работы.

Таковая и представилась, когда Петра Столыпина назначили на должность уездного предводителя дворянства Ковенского уезда.

* * *

Ехали на новое место по железной дороге зимой: мама, папа и Маша, которой было всего четыре года. Девочка спала на верхней полке, через испорченный вентилятор на нее падал снег, мама суетилась, папа ругался с начальником поезда, за окном мелькала бескрайняя Россия, в которой большую часть года царила зима. А на новом месте их ждало самое настоящее счастье.

Петр Столыпин в Ковно – уездный предводитель дворянства. Титул скромный, но на самом деле он давал огромные полномочия и серьезную ответственность. Именно здесь Столыпин получил возможность деятельной работы, нацеленной на результат. Молодой чиновник был чужд эффектного прожектерства. Начал с малого: сделать собственное поместье образцово-показательным. Приобрел передовую сельскохозяйственную технику, ввел в работу новейшие технологии, лично вникал в нужды и проблемы работников.

В непромокаемой шведской куртке и высоких сапогах ходил по извилистым мокрым дорогам, наблюдая за рабочими, приказчиком, управляющим, соединяя в сознании академические знания и практическое их воплощение.

Столыпин сразу понял: важнее технических новшеств – люди со своими проблемами, мечтами и чаяниями. Решение социальных вопросов – это и вопрос эффективного производства, и долг управленца, и задача христианина. Поэтому знать нужды наемных работников и сделать так, чтобы они получали самую высокую плату и работали в хороших условиях – это не задача максимум, а минимальные стартовые условия.

Каждый год после сбора урожая Столыпины устраивали для своих работников праздник, на котором дарили подарки рабочим и их семьям. Этим занималась лично Ольга Борисовна.

Кроме того, она должна была создать вокруг предводителя уездного дворянства нечто вроде того культурного общества, которое как бы само собой возникло вокруг четы Столыпиных в Петербурге. Оказалось, что организовать светский круг с нуля не так-то просто.

С чего начать? Простодушная Ольга обратилась к какому-то господину, который показался ей очень представительным:

– Не придете ли к нам на чашку чая?

Человек посмотрел на нее как-то странно и отрицательно мотнул головой.

– Так придете? – уточнила Ольга.

– Нет, спасибо. Не приду, – выдавил из себя странный незнакомец.

– Отчего?

– Да что-то не хочется.

Тот, кого Ольга по простоте душевной приняла за важного господина, оказался простым исправником, и ему не положено было появляться в высоком обществе. Он ответил грубо, потому что не знал, как облечь свой отказ в светскую вежливую форму.

Впрочем, о светскости в провинциальном Ковно не помышляли. Это был патриархальный городок с узкими улицами и деревянными тротуарами.

Столыпины поселились в бревенчатом домике, окруженном садом, на одной из боковых улиц. Улица эта вообще не была мощена, поэтому в непогоду перед домом Столыпиных образовывалась огромная лужа. Ходила поговорка: чтобы попасть в дом к Столыпиным, нужно нанимать не извозчика, а лодку.

Глава семейства был весь день занят: то в поле, то на заседаниях, то за письменным столом.

Но вечера он посвящал семье. Сначала беседовал с Ольгой, потом читал сказки дочери Маше.

Потом Маше и Наташе.

Потом Маше, Наташе и Елене.

Маше, Наташе, Елене и Оле.

…и Александре.

Когда девочки подросли, на смену сказкам пришли приключенческие романы Жюля Верна, произведения русских классиков и, конечно, поэзия.

Мама читала стихи вдохновенно:

В одну любовь мы все сольемся вскоре,

В одну любовь, широкую, как море,

Что не вместят земные берега!

Эти строки Алексея Константиновича Толстого по-особому трогали сердце отца семейства.

Так прошло 12 лет.

Жизнь в Ковно казалась Столыпиным сказкой, и, как всякая сказка, она быстро закончилась.

* * *

Из Ковно Петра Аркадьевича перевели в город Гродно и – всего через два года – в Саратовскую губернию.

Формально назначение в Саратов было для Столыпина заметным повышением – крупная губерния, самый молодой в России губернатор. Но в небольшом Гродно он только-только начал работать над сельскохозяйственными преобразованиями, было жалко бросать начатое. К тому же Оля с маленькими девочками хорошо там устроилась, как-то они будут жить на новом месте?

Все эти соображения Столыпин и высказал министру Плеве.

Тот отреагировал жестко:

– Меня не интересуют ваши семейные обстоятельства! Я нахожу вас подходящим для такой трудной губернии и жду от вас деловых соображений, а не взвешивания семейных интересов.

Устыдившись своей слабости, Столыпин вступил в должность.

Глава семейства приехал в Саратов чуть раньше, Ольга с девочками некоторое время оставалась в Москве. Он встретил их на вокзале – в белом кителе и летней фуражке. Первая радость – наконец-то вся семья вместе – как бы накрыта дымкой тревоги. У Столыпина лицо усталое и напряженное. Все другое, чужое, непонятное. И вид из окна, и цвет неба, и речь мужиков. Станет ли эта земля для них новой родиной?

А Волга невероятно широка, почти как море…

С момента назначения на пост саратовского губернатора и до самого финала Петр Аркадьевич работает в режиме «круглые сутки». К детям выходит не более чем на полчаса и снова уединяется в своем кабинете. Прекрасные семейные вечера навсегда ушли в прошлое.

Саратовская губерния имела заслуженно дурную репутацию. О ней говорили – «трудная», вспоминали дух Стеньки Разина и Пугачева. Крестьянская масса привыкла к волнениям, а губернская власть слишком часто самоустранялась от решения проблем, в особо острые моменты просто покидая город и оставляя все на усмотрение городового. Саратов – крупный индустриальный центр с нарастающими социальными проблемами в рабочей среде. В оппозиции – богатые землевладельцы, бедная интеллигенция, земские врачи и учителя. Оппозиционные газеты и журналы. Словом, настоящее революционное гнездо.

* * *

Свой нрав губерния показала сразу. Было понятно, что действовать нужно незамедлительно и жестко… Но как? Подавлять очаги недовольства? Другой, менее дальновидный чиновник на месте Столыпина поступил бы именно так, но Петр Аркадьевич привык смотреть не на симптомы, а на причину болезни. Слабая власть, коррупция, взяточничество, а еще – бедность крестьян, которые, пусть и стали формально свободными, не имели никакой возможности улучшить свое положение. Работай плохо, работай хорошо – все одно, плоды твоих трудов тебе не достанутся. Для рабочих выпивка – лучший друг, отчего вечерами гулять вдоль прекрасной Волги становится небезопасно. И Столыпин начал разговаривать с этими людьми.

– И… ваше благородие, как мы тут живем? Совесть пропита, правда запродана. До Бога высоко, до царя далеко, а у местных-то правда стоит дорого…

– А кто ж у вас за правду деньги берет?

– Да кто берет, – мужик замешкался, – да все понемногу, от урядника и до… Так, поди, сами знаете… На том и мир стоит.

– Звать-то тебя как?

– Иван… Иван Гаврилыч.

– Нет, Иван Гаврилыч, не на лжи мир стоит, а на правде.

– Хорошо, ежели так. А мы тебя тут как царя-батюшку ждали. Вот ты какой, видный, косая сажень в плечах, смотришь, как барин, а говоришь, как дохтур али учитель земский. Только те нас все больше на смуту подбивают. А ты? Куда ты нас поведешь?

Хороший вопрос. Чтобы вести деревню к процветанию, нужны реформы и спокойная, размеренная жизнь. В Саратове же было не до реформ.

Первым делом Столыпин уволил всех, кто замарал руки в коррупции. Много таковых. Потом тех, кто на хлебном месте ничего не делает. Этих оказалось еще больше. А были еще растерянные, с пузатыми портфелями, они бегали за новым губернатором, пытаясь «договориться». Этих уволил через одного, чем привел в восторг местную оппозицию.

После рейда по селам, после «разгрома» местной элиты Столыпин едет в Царицынскую тюрьму.

– Нельзя! Не положено! Да куды ж вы… Не положено!

Под сводами узилища разносится жалобное пение: «Вихри враждебные веют над нами…»

– Кто разрешил? – вопрос повисает в воздухе.

При виде губернатора политические замолкают. За что сидят? Да за правду, конечно… За правду да за свободу, за землю – крестьянам, фабрики – рабочим. За народ.

Столыпин разговаривал с заключенными два дня, вникал, уговаривал, убеждал. В результате революционные «концерты» прекратились, а заодно прекратился свободный доступ левых прокламаций, так что тюрьма перестала быть центром подготовки новых революционных кадров.

Из тюрьмы – в село на грани бунта. Едет туда Столыпин под охраной отряда казаков, но не затем, чтобы покарать, а чтобы понять, чего хотят эти люди и как они представляют себе народную правду. Народ встречает по-разному. Где-то при виде губернатора падают на колени, крестятся: слава Богу, власть услышала глас народа, теперь заживем по-людски, а где-то грубят да задирают.

Но горячих точек на карте губернии становится все больше, да и требования приобретают все более фантастический окрас. Можно усмирить бунтовщиков силой, и сил пока в губернии хватает. Вот только нужно ли? И Столыпин разговаривает с недовольными, выясняет, успокаивает, с утра до вечера, до потери голоса. В результате – бунтовщики расходятся по домам. Слава Богу – пока кровь не пролилась!

Но то ли еще будет…

* * *

В губернии смута, в России – война с Японией.

А старшая Маша с упоением читает «Войну и мир» и видит, что саратовцы живут так, как будто никакой войны и нет. А среди солдат, которые отправлялись на фронт, нет никакого воодушевления.

– Как может мужик идти радостно в бой, защищая какую-то арендованную землю в неведомых ему краях? Грустна и тяжела война, не скрашенная жертвенным порывом, – объяснил дочери Столыпин.

Объяснить-то объяснил, но и понял, что на войну придется тратить силы, средства. Будут жертвы, будут герои и предатели, а значит, общество нуждается в патриотическом порыве, в подъеме, без которого неизбежные издержки будет трудно, невозможно пережить. С общественностью, как и с крестьянами, нужно говорить.

А его Маша – девушка, которая только начинает свою жизнь и, как героиня романа, готова к самым возвышенным порывам. Нельзя дать погаснуть этому святому огню. Надо дать людям правильный ориентир. И повод скоро представился – проводы на фронт очередного отряда Красного Креста. В честь проводов давали обед, весьма многолюдный, на котором собралось, как казалось, все саратовское общество.

И Столыпин заговорил об очень простых вещах: о долге, о патриотизме, о подвиге воина, о том, что война на далекой окраине нашей Родины на самом деле касается всех. И вроде бы все об этом и так знали, но что-то новое, живое, настоящее звучало в словах саратовского губернатора. Звучала правда и сила внутренней убежденности.

– Да, правда, что не за русскую землю дерется русский солдат! Правда и то, что далеки от наших домов поля, где многим достойным сынам Отечества суждено найти смерть и куда спешат на помощь те, кого мы сегодня провожаем. Но ярким светом сияет вечная правда о том, что каждый сын России обязан по зову своего царя встать на защиту Родины от всякого посягательства на величие и честь ее и что, забывая все на свете, обязаны спешить ему на помощь те, кто волей Божией имеет счастье служить под Красным Крестом.

Маша следила за отцом, затаив дыхание. Она вдруг узнала в нем русского героя, такого же, какими были герои 1812 года, почувствовала, что и она сама стоит на пороге героической и удивительной жизни. Что-то капнуло ей на руку, и только тогда девушка поняла, что плачет. Плакали и все вокруг. Этот вечер запомнился им как невероятное духовное событие: люди разных убеждений, разных характеров объединились в одном мощном патриотическом «ура!».

– Как ты великолепно говорил! – воскликнула Ольга, когда они возвращались домой с собрания.

– Правда? Мне самому кажется, что сказал я неплохо. Не понимаю, как это вышло: я ведь всегда считал себя косноязычным и не решался произносить больших речей.

А вести с фронта не радовали. Один за одним гибли наши лучшие корабли, которые составляли гордость русского флота: «Цесаревич», «Ретвизан», «Паллада». Погиб адмирал Макаров – военачальник, с которым были связаны самые обоснованные надежды русского общества на победу.

Маша, прочитав газету, ходила по дому как потерянная, не понимая, как можно жить обычной жизнью, обедать, наносить визиты, читать, учиться, когда на фронте гибнет цвет и надежда русского общества.

Столыпин был собран и деловит, выходил к семье два раза за вечер минут на десять. Маша жадно ловила каждую его фразу, в надежде найти утешение, искала и не находила ответа, как пережить ужасающее чувство беспомощности? Она со всей силой юношеского максимализма жаждала страданий и лишений, которые сделали бы ее не свидетельницей, а участницей трагедии, открывала утренние газеты с бьющимся сердцем в надежде прочесть что-то обнадеживающее… Тщетные надежды…

Газеты сеяли панику и подогревали недовольство, так велась антиправительственная агитация. Пал Порт-Артур, и левые круги ликовали: «Да здравствует победа Японии, долой самодержавие!»

1905 год Столыпины встретили в глубокой тревоге не только за судьбу России, но и за жизнь отца. Убийство министра фон Плеве, Кровавое воскресенье, гибель от рук террористов градоначальника Москвы великого князя Сергея Александровича Романова – волны насилия прокатились по стране, и было понятно, что происходящее в Саратовской губернии – это только малая часть общего волнения.

«Папа, ты не боишься?» – хотела спросить Маша и услышать – «нет». Но не решалась. Она практически забросила учебу, не могла заниматься домашними делами, когда отца не было дома. Только когда его шинель висела на крючке, девушка успокаивалась. И все-таки Маша не до конца понимала, какой опасности подвергается она сама и все члены семьи. Понимал Столыпин. Чтобы не подвергать семью опасности, он отправил жену с детьми в их родовое имение Колноберже, откуда они могли следить за пожарами Саратова только по газетным заметкам.

* * *

А в Саратове горели усадьбы, брошенные своими хозяевами. Те, кто еще вчера готов был рукоплескать речам пропагандистов, теперь убегали от революционного пожара.

В 1905 году на Столыпина было совершено первое покушение. Обычная для Столыпина поездка, деловой разговор, убеждение, уговоры, обрисованные перспективы, да и деревня была не самая бунташная. Мужики стояли спокойно, сняв шапки, задавали вопросы, кивали головами. Он не ждал выстрела, но, когда пуля пропела, вспомнил: он и князь Шаховской у барьера, и пуля не свистит, она как будто просыпается в теле, обретает ужасное подобие жизни. А сейчас боли нет, но летит новая пуля.

– Вон, смотри, стервец, вон он! Лови! – раздались крики, и Петр Аркадьевич бросился в погоню, не рассуждая.

Его остановил князь Оболенский, чиновник по особым поручениям, – схватил за руки и не дал ходу.

Смутьянов поймали, допросили, посадили. И стало понятно, что нужно вызывать подкрепление из Москвы, что большой крови не избежать. Виновных накажут, но пострадают и невинные. Да и кто их теперь отделит, невинных от виноватых? Распропагандированные мужики, с одной стороны, с другой – мужики обыкновенные, которые и не хотят бунтовать, а заставляют их, так что тошно становится от забастовок. Начинаются погромы с «правых» позиций: идут бить евреев, учителей, земских служащих.

И снова Столыпин бросается в самую гущу событий и при личном участии останавливает кровопролитие. А потом его же обвиняют в том, что он был организатором черносотенного погрома. Черная метка на репутации лучшего сына России из жалоб леваков и ангажированной прессы перекочевала в советские учебники истории и до сих пор гуляет по современной блогосфере. А между тем документов, подтверждающих вину губернатора, нет и не было.

Волна безумия нарастала. В деревне Малиновка была осквернена церковь: святотатцы зарезали в храме корову и испражнялись на икону Николая Чудотворца. 42 человека были убиты без суда и следствия пред входом в храм Божий разгневанными мужиками.

Мысль о пролитии крови мучила Петра Аркадьевича сильнее, чем страх за свою жизнь, поэтому он испытал несказанное облегчение, когда из центра к нему пришла подмога в виде регулярных войск под командованием Сахарова. Петр Аркадьевич надеялся, что ответственность за чисто военные решения теперь будет с него снята и совесть его будет спокойна. Сахаров, честный служака, был убит прямо в доме Столыпиных молодой женщиной. Она пришла в этот дом под видом просительницы, тонкой дрожащей рукой протянула Сахарову сложенный вчетверо листок.

– Прошение, – прошелестела девушка-палач бескровными губами.

На этом листке был напечатан смертный приговор для государева человека.

Только об одном мечтает Столыпин в этот момент – уйти в отставку, не видеть безумия, не участвовать, не принимать решения. Но не может этого сделать, потому что все рычаги управления ситуацией в его руках.

И он снова и снова безоружным идет в гущу толпы, разнимает левых и правых, правых и виноватых, и толпа стихает, а люди, левые и правые, и те, и другие – живые – возвращаются домой.

Он идет исполнять свой долг гражданина и государственного человека с таким же спокойствием, как некогда мальчишкой стоял перед заядлым бретером у барьера, исполняя долг дворянской чести.

Он смотрит в дуло пистолета и говорит: «Ну что ж, стреляй!» И несостоявшийся преступник опускает пистолет. Он говорит потенциальному бандиту: «Подержи шинель», и зачинщик беспорядков в растерянности подхватывает дорогое сукно.

Die kostenlose Leseprobe ist beendet.