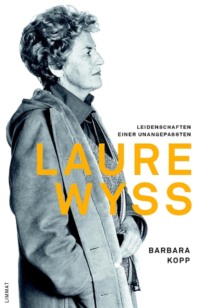

Buch lesen: "Laure Wyss"

LOR

WYSS

ICH

Zeittafel

Nachtrag

Dank

Quellen

Literatur

Überblick

LOR

Mit einer Silbe war die Kindheit abgetrennt. Sie nannte sich Lor, seit sie fortwollte, weg von den Eltern, weg von der Schwester, die ihr immer eine Schuhgröße voraus gewesen war. Die Eltern hatten für sie die Taufnamen Laure Elisabeth gewählt, zwei praktische Namen in einer Gegend, die von der Sprachgrenze zweigeteilt wurde. Er ging Französischsprachigen wie Deutschsprachigen gleichermaßen über die Lippen. Die Schwester, zwei Jahre vor ihr geboren, hieß Hilde und wurde von den Eltern, von Tanten und Onkeln Hildi genannt. Zu ihr sagten alle Lorli.

Nichts erinnerte an den Singsang eines Kinderreims, seit sie die Verkleinerung am Namensende verweigerte. Der neue Name gab wieder, wie Laure auf Französisch ausgesprochen wurde. Auf dem Einwohneramt bestand sie auf der Ausstellung eines Reisepasses in französischer Sprache. Sie studierte in Zürich, wohnte während der Semesterferien bei den Eltern im Dorf, das für die einen Leubringen hieß, für die anderen Évilard. Sie beharrte auf einem Passeport, partout, obwohl Französisch nicht ihre Muttersprache war. Zu Hause sprach man breiten Berner Dialekt mit bielerischer Färbung – Biudütsch.

Das Dorf mit den zwei Namen thronte oberhalb der Stadt Biel auf einer Sonnenterrasse des Jura, es gab ein Feuerwehrhaus und ein Schulhaus, aber keine Kirche, dafür Gaststätten, die «Beaulieu», «Beausite» oder «De la Gare» hießen und von Biel aus bequem mit der Drahtseilbahn zu erreichen waren. Zwischen Bauernhäusern standen Bürgerhäuser, manche im Alpenstil gebaut und umgeben von Zedern und Tannen.

Ich, Lor-Elisabeth Wyss, wurde am 20. Juni 1913 in Biel (Kt. Bern, Schweiz) geboren. Hier besuchte ich die städtischen Schulen und bestand im Herbst 1932 die Maturität am städtischen Gymnasium. Den folgenden Winter verbrachte ich in Paris, wo ich die Sorbonne besuchte. Während des Sommers 1933 machte ich eine halbjährige Lehrzeit auf dem Notariatsbureau meines Vaters in Biel. Im Herbst 1933 immatrikulierte ich mich an der Universität Zürich, wo ich zwei Semester neue Philologie studiert habe.

Den Lebenslauf schickte sie nach Berlin an die Kanzlei der Friedrich-Wilhelms-Universität mit der Bitte, für das Wintersemester 1934/35 zum Studium zugelassen zu werden. Sie fügte die Bestätigung der Universität Zürich bei, dass sie die Fächer Französisch und Deutsch belegt hatte, und von der Université de Paris die Bescheinigung vorzüglicher Sprachkenntnisse.

Auch in Zürich war ihr Biel zu nah, um von der Welt loskommen zu können, in die sie hineingewachsen war. Immer blieb sie die jüngere Tochter des hoch angesehenen Notars Werner Wyss, der als Freisinniger im Stadtrat politisiert hatte, nun im Kanton Bern Großrat war. Und stets war sie die Enkelin des hoch geachteten Jakob Wyss, der das Gymnasium in Biel wiedergegründet und die Elite der Stadt geschliffen hatte, Jahrgang für Jahrgang. In seinem Gymnasium hatten sie und ihre Schwester in den Bänken gesessen, entgegen seinem Willen, die Ausbildung hielt er für Mädchen zu streng. Aber der Vater hatte sich widersetzt und die Töchter in das Schulhaus geschickt, an dessen Giebel stand: «Die Erziehung der Jünglinge ist die Basis des Gemeinwesens.»

In Leubringen waltete Anna Berta Wyss und sah zu, wie die Töchter ein Leben führten, das sie sich womöglich auch gewünscht hätte, das ihr jedoch verwehrt geblieben war bis auf ihre Saison, diesen einzigen Sommer vor der Ehe, in dem sie auf dem Gornergrat im Wallis die Ausflügler bedient hatte.

Aber auch sie hatte einen Überblick. Sie war eine geborene Uhlmann aus der «Épicerie fine et Bonneterie Uhlmann», einem Geschäft, das in Biel an bester Lage die Waren eines Frauenlebens im Angebot hatte. Knöpfe, Nadeln, Nähfaden und Garn, Strümpfe und Unterwäsche, dann Kaffee und andere Genüsse aus Übersee. Nach der Schule hatte sie im Laden mitgehört, wie ihre Mutter die Kundschaft bedient und mit der Ware immer auch Neuigkeiten ins Packpapier eingewickelt hatte. Die Schwester und sie hatten Bestellungen auszuliefern, und mit dem Geld hatten sie auch dieses und jenes zurückgebracht, das sie gerade aufgeschnappt hatten. Ihre Kenntnisse über das weibliche Biel hatte sich Anna Berta Wyss seit Kindsbeinen erlaufen. Später hatte sie am Ladentisch Päckchen geschnürt.

Lor-Elisabeth Wyss, die mit dem Wort «ich» ihren Lebenslauf begonnen hatte, als gelte es, Hindernisse zu durchstoßen, um fortzukommen, schickte ihre Bewerbung in sicherer Entfernung von zu Hause, aus Hannover, ab.

Hanni, die Studienfreundin, kam aus Hannover und besaß einen seltenen norddeutschen Familiennamen, Zietzschmann, Johanna. Der Bruder nannte sie Hanne, wie in Deutschland üblich, aber sie hielt am schweizerischen «i» am Namensende fest. Sie wollte die Hanni sein, die in Zürich geboren worden war und die Schule besucht hatte, bis der Vater, ein Professor für Tieranatomie, an die Tierärztliche Hochschule Hannover berufen wurde. Gegen den Willen ihrer Mutter hatte sie sich nach Zürich zurückgekämpft und ein Studium der Rechtswissenschaften begonnen.

Für Hanni war eine, die auf den Skiern durch den Wald nach Biel ins Gymnasium gefahren war und die mit einem Ruderboot umzugehen verstand, eine passende Kameradin. Hanni war Mitglied im Deutschen Ruderclub, und am ersten Sonnentag im Frühling setzte sie sich ins Boot, ruderte den Zürichsee hinauf bis zur Halbinsel Au und wieder hinunter. Zu Beginn jeder Saison notierte sie in ihre Taschenagenda eine ähnliche Feststellung: «Schwer verbrannt! O jeh.» Sie sog alles auf, was sie für schweizerisch hielt. «Bärnedütsch vorlesen. Köstlich.»

Die Familie Zietzschmann pflegte einen Lebensstil, der so anders war als das, was Lor Wyss von ihrer eigenen Familie kannte. Die Freundin fuhr mit dem Auto ihres Vaters herum und gab Geld aus für Musik. In den Literaturstunden am Bieler Gymnasium war in Lor ein Idealbild von Deutschland entstanden, geprägt von den Epochen der Romantik und Klassik. Zeitgenössische Lyrik gab ihrem Lebensgefühl eine Form, diese Gedichtzeile von Rainer Maria Rilke: «... denn da ist keine Stelle, / die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.» Ein unerhörter Zuruf einer Autorität, die sie verehrte und die ihr das Recht gab, sich von den Eltern loszusagen. Die Freundschaft mit Hanni verhieß eine Verlängerung der Freiheit über den letzten Semestertag hinaus. Die Unabhängigkeit endete jeweils, wenn sie im Studentenwohnheim das Zimmer räumen und nach Leubringen zurückkehren musste. Mit Hanni reiste sie im Sommer durch Holland, dann anerbot es sich, auf der Rückreise in Hannover einen Zwischenhalt einzulegen, den sie so lange ausdehnte, bis die Ermahnung kam. Hanni notierte in ihre Taschenagenda: «Brief aus B: Lor geht heim.» Vor der Rückkehr aber beschlossen die beiden, in Berlin zu studieren.

EINFÄRBUNGEN

Das Kleid, dessen Farbe und die Frau, die diese Farbe und dieses Kleid trug, waren für ihn ein Ganzes. Wie keine andere gehörte für ihn die Farbe des Kleides zu ihr, als wäre es der Farbton ihres Wesens. Er schrieb im Dezember 1933 in seinen Taschenkalender:

«Lor mit dem blauen Kleid. Und ich bin unsinnig verliebt.» Am Abend saß er mit ihr am Tisch, und sie, die Freundin seiner Schwester, prüfte ihn in Biudütsch. Ein kehliges Kratzen, das in einen breiten Doppellaut überging und rollend zu Ende kam: Chlouser, Samichlous. Sie saßen beim Chlouser-Höck, tranken Wein, es waren noch Freunde dabei, für Ernst Zietzschmann saß am Tisch nur eine.

Weihnachten und Neujahr verbrachte er mit der Schwester bei den Eltern in Hannover. Die Entfernung kühlte seine Gefühle nicht ab, im Januar, als die Vorlesungen wieder begannen, hatte er genug Gründe, ihr an die Universität wiederzubegegnen. Er hatte sein Architekturstudium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule abgeschlossen und besuchte seither an der Universität Vorlesungen in Germanistik, Französisch, Italienisch und Kunstgeschichte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er mit Gelegenheitsarbeiten.

«In der Mensa spiele ich den dummen Jungen gegenüber Lor, die sich aufspielt + interessant macht. Hanne sitzt auf glühenden Kohlen.»

Eine Partie zu dritt. Er tat, als wäre alles Zufall, als wüsste er nicht, wen er über Mittag antreffen würde, dabei hatte er vor kurzem seine Verlobung in Hannover aufgelöst, und er sprach sich mit seiner Schwester ab. Die Schwester trieb das Spiel der Zwischenhändlerin, die dem Bruder half und zur Freundin hielt, auf beide Seiten Vertrauliches streute und fortwährend den Zufall inszenierte, eine gemeinsame Zugfahrt zuerst, wie ohne Absicht, dann die Einladung zum Chlouser-Abend, weitere Zusammentreffen hier und da, zu dritt schließlich eine Winterwanderung, die auf dem Albisgrat unversehens in einen heftigen Schneesturm führte, bei dem kein vernünftiger Wanderer sich auf den Weg gemacht hätte. Lor Wyss ließ sich alles gefallen, zog ihren Vorteil aus den Bemühungen der beiden, lockte und wies zurück im Bewusstsein, dass er nicht der Einzige war, der um sie warb.

«Hanne erzählt, dass sie wie eine große Dame bei Globus Wimpernfixativ + Lippenstift gekauft habe. Ich gerate in einige Unruhe angesichts der Auspizien.»

Ernst Zietzschmann war ein Genussmensch und hochempfindlich, zugleich seinen Gefühlen ausgeliefert. Eine Bemerkung seiner Schwester oder von Lor konnte ihn derart verunsichern, dass er sich kaum mehr auf seine Arbeit konzentrieren konnte und der Tag für ihn verloren war. Eine Bestätigung ließ ihn euphorisch werden und gab ihm Selbstvertrauen, das er augenblicklich wieder verlieren konnte. Die Schwester schürte seine Gefühle, ließ ihn groß und klein werden.

«Hanne ist gar nicht zufrieden mit mir + meinem Verhalten. Ich bin halt doch zu lammlig. C’est ça.»

Er schrieb auf, was sie ihm zutrug, was sie ihm riet und an ihm kritisierte. Ansonsten hielt er fest, ob er an diesem Tag viel oder wenig geleistet, mit wem er zu Mittag gegessen und mit wem er den Abend verbracht hatte. Er schwärmte von Landschaften und schönen Frauen, unterstrich Worte mit Nachdruck und sparte nicht an Ausrufezeichen. Für seine Tagesnotizen verwendete er Taschenkalender, preiswerte Pappausstattung ohne Goldschnitt, eine linierte Seite pro Tag, ein Vierteljahr pro Heft.

Der Zwischenhändlerin wurde das Doppelspiel mit der Zeit zu viel, und sie legte ihrem Bruder nahe, mit Lor endlich allein etwas zu unternehmen. An einem Nachmittag, an dem er sich langweilte, ging er zu Lor, dann suchten sie Hanni, und zu dritt gingen sie an die Bahnhofstraße. An Zürichs vornehmster Geschäftslage gab Lor aus, was sie aufbieten konnte, kaufte meterweise sirrendes Blau und beauftragte eine Schneiderin, ihr ein Abendkleid zu nähen. Anschließend tranken die drei in der Confiserie Sprüngli Kaffee. Daraufhin bewies er den beiden Frauen, dass ein Gentleman nicht «lammlig» war. Er leistete sich einen Smoking.

Hanni kaufte sich nichts.

Wochen vergingen, dann kam der Tag, an dem Ernst einen zusätzlichen Zettel benötigte, weil ihm die vorgesehene Seite im Taschenkalender nicht mehr ausreichte.

«Wir gehen heute abend tanzen. Tempo Vorbereitg. mit der Fliege. zu LOR. KURSAAL. In strahlender Schönheit schenkt sich mir diese liebe einzige Frau. Ihr Kleid, das neue, einst selbst ausgewählte, ist als ein Wunder um das Wunder ihres Körpers gelegt. Das strahlende Hellblau mit ganz wenig Silber steht ihr herrlich + einzig. Es fällt in einer weiten leichten Glockenbewegung, die Ärmelansätze sind glänzend, leuchtend blau gerafft. Kleine silberne Schmuckhalter über den Schultern. Der Rücken weit ausgeschnitten mit einem strahligen Netz von blauen Streifen, die zusammengehalten werden mit einem kl. Clip. [...]

Soll ich hier niederschreiben, von welcher Vollendetheit dieser Körper ist? Und wie weich er sich zu neigen weiß? Und welche ganze Anbetung er verdient?

Das Tanzen geht gut, nur sollte ich halt 10 cm größer sein, tant pis. Lieb hab ich sie doch.»

Er umwarb «sein junges Lieb» am Klavier mit Schubert und Mozart, Bach, Brahms, Beethoven und drückte seinen Überschwang in die Tasten. Er wäre gerne Pianist geworden und hatte sich für Architektur entschieden. Sie saß still neben ihm auf dem Bett, in dem Hanni schlief, seit sie vom Studentinnenheim zum Bruder gezogen war. Er rauchte Pfeife, wie seine Kollegen auch, und war sechs Jahre älter als sie.

«Sie hat ihr lb. blaues Kleid an, das ihre Gestalt so fest umschließt. Sie liest mir den einen Leopardi, ich ihr ein paar Eichendorffs vor. Dabei sitzt sie, ein schlankes herrliches Wesen, auf dem Sofa neben mir. Eichendorffs stille weite Landschaften klingen zu uns ins Zimmer. Dann soll sie lesen und legt dann mit einem Aufatmen das Buch weg: Lass uns aufhören, lass uns aufhören. Lass uns etwas anderes tun!

Dann wird das kleine Kerzenlicht weggestellt + sie bettet sich fest in meine Arme, ganz ganz fest und tausend Mal wird ihr Mund mein, tausend Mal. Und jedes Mal anders, und jedes Mal neu. Und dies selige Gefühl: Du bist bei mir.»

Er bewunderte ihr Wissen über Literatur, ihr Urteilsvermögen und ihre Eloquenz, vielleicht auch ihren Widerspruchsgeist. Ihm pflegte seine Mutter zu sagen: «Junge, Junge, du bist mundfaul.»

Und immer dieses Blau. Ein Sog, ein Rausch, eine nie gestillte Sehnsucht. Wie wenn er einen Bergsee beschriebe, kam ihm ihr Wesen vor: «frisch» und «hell», ihre Art «klar», ihre Gestalt «unberührt».

«Wie ich froh bin um ihre wunderbare Jugend, ihre eben 20 Jahre, ihr ganzes starkes Jungsein, das sich mir schenkt, unbeschränkt + froh.»

Zugleich aber erschien sie ihm abweisend, kühl und «undurchdringlich».

«Ob ich sie werde festhalten können?»

Das Erste, was Ernst Zietzschmann tat, als er 1931 in die Schweiz zurückkehrte, er suchte das Blau seiner Jugendzeit. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule wollte er sein Architekturstudium abschließen. Am Tag nach der Ankunft in Zürich fuhr er mit einem Schulfreund in die Innerschweiz an den Vierwaldstättersee.

«Es ist ein Gang im Elysium. Die Maderaner Gipfel, die Riemenstalderberge + der Urirotstock. Unglaublich schöne Blicke. Weiter der Gang z. Seelisbergsee. Crocuswiesen mit Schnee. [...] Kaffee ob dem Rütli droben in der wunderwunderbaren Landschaft. Auf dem See wachsen die Schatten.

[...] Dampferfahrt üb. Gersau, Beckenried (200 Skiläufer) u. Vitznau, Sonnenuntergang. Ein weiteres non plus ultra. Der blauviolette Bürgenstock. Und rotgolden rollt d. Sonne am Pilatus hinab.»

Am nächsten Tag nahmen sie das Kursschiff nach Flüelen, mieteten ein Ruderboot, erreichten Isleten und schulterten die Rucksäcke.

«Es lässt sich nicht beschreiben, wie die weißen Berge über dem blauen See stehen.»

Ernst Zietzschmann war kein Glückseliger im Elysium, ihm fehlten die Niederlassungsbewilligung und das Schweizer Bürgerrecht. Nach seinem Architekturstudium schrieb er sich an der Philosophischen Fakultät der Universität ein, um seine Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Seine Gelegenheitsarbeit war Schwarzarbeit als Bauleiter oder Aushilfszeichner, das Honorar abhängig vom Geschäftsgang des Arbeitgebers und vom allfälligen Preisgeld aus Architekturwettbewerben. Die Fremdenpolizei war hinter ihm her, nachdem er wegen seiner Schwarzarbeit anonym angezeigt worden war. Er wurde ausgewiesen, einflussreiche Bekannte halfen ihm beim Verfassen des Einbürgerungsgesuchs, und ein Architekturprofessor vermittelte ihm ein Reisestipendium, sodass er für einige Monate nach Italien verschwinden konnte. Wieder in der Schweiz, hatte sich an seiner Situation nichts geändert, das Einbürgerungsgesuch war nicht entschieden, für die Aufenthaltsbewilligung gab er sich als Student aus, und für seinen Lebensunterhalt arbeitete er unerlaubt. Aber seine Schwester studierte inzwischen in Zürich, und er war Lor im blauen Kleid begegnet.

An eine Rückkehr nach Deutschland dachte er nicht, auch wenn ihn zuweilen das Heimweh plagte. Politischer Weitblick war es nicht. Als im März 1933 in Deutschland der Reichstag gewählt wurde und die Nationalsozialistische Partei große Gewinne erzielte, notierte er:

«Die Wahlen bringen einen tollen Sieg Hitlers.»

Seine Hochstimmung stieß bei den Freunden aus dem Gymnasium auf keine Gegenliebe, provozierte vielmehr angespannte Diskussionen und wurde zum wiederkehrenden Ärgernis. Er erwartete Anerkennung für seine Nation, die nach dem verhassten Friedensvertrag von Versailles verlumpt und verhungert war, die aber nun die auferlegten Schadenszahlungen für den Krieg hinter sich gebracht hatte und mit jeder Wahl bestätigte, dass in Zukunft mit ihr zu rechnen war. Er rieb sich besonders an Karl Schmid, einst der Klassenbeste, der sich für Politik interessierte, in der Schweizer Armee Leutnant war und Deutschlehrer am Gymnasium werden wollte.

«Tango [Karl Schmid] schimpft wieder auf Deutschland + tut düpiert über meine Begeisterungszumutung.»

Ernsts Cousin, mit dem er in München die Studentenwohnung geteilt hatte, hätte ihn gerne für die Partei gewonnen und hatte ihn in den Bürgerbräukeller zum Auftritt Hitlers mitgenommen.

In der Schweiz konnte sich Ernst Zietzschmann am Aufstieg der Nationalsozialisten begeistern, doch wenn ihm bei Besuchen in Hannover ein Aufmarsch begegnete, widerte ihn das Brüllen, Hackenzusammenschlagen und Salutieren an. Die politische Stärke bejubelte er, aber die Ästhetik dieser neuen Kraft stieß ihn ab.

«Niedergeschlagen durch den furchtbaren Betrieb. Blasse, hässliche Menschen. Fahnen. Schilder. Alles erscheint wie Manie. Mittags Kampfes Stimmung.»

In seinen Aufzeichnungen machte er nie eine Bemerkung, ob Lor über seine politische Schwärmerei hinwegging, ihr womöglich keine Bedeutung gab, oder ob sie ihn kritisierte wie Karl Schmid. Hingegen vermerkte er nach einem Fest siegesgewiss, dass er sich mit ihr bei seinen Freunden zeigen konnte.

«Und in allem ist das Licht + das Liebhaben meiner herrlichen Frau, meiner Lor. Stolz bin ich auf sie, wie sie als das schlankste + schönste Mädel Mittelpunkt ist. Rote weite Hosen über nackten Beinen. Am Fußgelenk eine rote Kette, Sandalen; ein herziges rot-weiß kariertes Blüsle. Nach Mitternacht wird sie ganz ganz lieb zu mir + schenkt mir ihren Mund.»

Er schätzte auch ihre Sportlichkeit, obwohl er einstecken musste, wenn sie auf ihren Skiern elegant davonstob.

«Beim 1. Schuss großer Sturz, dito beim 2. Ich in sinnloser Wut, Lor fährt alles sturzfrei, in herrl. Beherrschung ihres wunderbaren Körpers.»

In seinem Freundeskreis gab es ein weiteres Paar, ein heimliches: seine Schwester und Karl Schmid. Die Liebschaft war allerdings nicht von langer Dauer.

Eines Tages erschien in Zürich Anna Berta Wyss, um sich vor Ort ein Bild zu machen von den Vorgängen, die ihr in Leubringen zu Ohren gekommen waren und deren Tragweite ihr mütterlicher Instinkt sofort erfasst hatte. Ernst Zietzschmann notierte: «Frau Wyss ist sehr sehr lieb.» Auch wenn er sich die Liebenswürdigkeit der Besucherin glauben machte, wusste auch er, dass ein solcher Besuch kurz vor Semesterende nichts Gutes verhieß, dass die Ferien genutzt werden würden, der Tochter die Flausen auszutreiben, ihr den Kopf wieder geradezusetzen, damit sie sich fortan aufs Studieren konzentriere. Die Liebschaft zog sich erst über wenige Wochen hin, und unversehens wurde die unbeschwerte Annäherung für ihn zur Nötigung. Ans Heiraten dachte er nicht in erster Linie.

«Es fallen meinerseits die ersten Worte wegen später. Ich werde dazu gedrängt durch die Entwicklung in Bern. Hätt sonst noch lange warten mögen.»

Bald darauf absolvierte er in den Semesterferien seinen Antrittsbesuch.

«Fahrt nach Biel. Ich horche manchesmal in mich hinein + mein Blut singt! Wonach? Auf dem Bhf. ist niemand. Warum? Telefon. Komm hinauf, Bueb. Die lb. dunkle Stimme ist’s. Die Fahrt durch Biel, das Warten am Bähnli + die Fahrt hinauf ist das Wahnsinnigste, was ich erlebt habe. Es bleibt nichts mehr in mir. Die Freude + Erwartung höhlen mich ganz ganz aus, und die Minuten sind von einer fast unertragbaren Schwere + Fülle. Oben ist sie: hell, lachend, lieb. Ja, sie ists, mein Meitschi. Im Schneegestöber mit ihr zu ihrem Haus, das groß + breit + hell auf weiter Wiesenfläche steht. Schnell Herr Wyss. Er ist kleiner als alle 3; Essen, ein wenig schwerer Anfang. Helle weite Zimmer. Lor zu Hause. In grünem Jumper + mit frisch geschnittenem Bubikopf. Und braun braun! Und dann ist sie auch lieb zum Bueb, einen kurzen Augenblick auf ihrem Zimmerle.

Und das Musizieren will nicht recht gelingen, weil in mir keine Ruhe ist. Und sie merkt das + will nichts mehr hören. Nach dem Tee (Unterhaltg. nach dem Essen ist Vater Hausmann, voyage au bout ... eh, wobei Lor natürlich opponiert.) hinauf in ihr Zimmerle. Wie wunderbar muss von hier oben der Blick sein auf das weite weite Land + die Berge. [...]

Abendbrot. Es geht nicht recht, das Essen. Abfahrt. Wieder mit dem Bähnli hinab. Mit dem Bähnli. Es wird still + stiller in mir. Und etwas würgt + würgt, bis der entsetzliche Zug endlich abfährt.

Ihre helle liebe Gestalt verschwindet.

Und eine dunkle dunkle Fahrt ins Nichts beginnt.»

Er sah Weite und Helligkeit, obwohl tatsächlich in Leubringen Himmel und Landschaft verhangen waren. Sein Antrittsbesuch war genau genommen misslungen, die Rückfahrt ernüchternd. Die Wortlosigkeit am Esstisch zwischen ihm und den potenziellen Schwiegereltern umging er, als er die Seite im Taschenkalender füllte und auf der nächsten weiterschrieb. Sein Interesse galt Vater Wyss, von Mann zu Mann. Mit Genugtuung stellte er fest, dass das Familienoberhaupt von geringerer Körpergröße war als Frau und Töchter, so wie er selbst eine Handbreit kleiner war als sein «Meitschi». Träumend sah er sich anstelle von Vater Wyss, und wieder leuchtete ihm dieses Blau.

«So früh aufstehen wie mein Lieb. Daran denken, wie sie aufwacht, aufsteht, das schöne junge Wesen, wie sie hinausschaut ins weite helle Land – sind Menschen in solch weiter Landschaft nicht von innenher anders, heller, klarer als andere, als jene Armen, deren ganzes Leben in den Steinschluchten einer Großstadt verdämmert? Dann geht mein Meitschi hinunter, um dem Vater das Morgenmahl zu richten.»

Mutter Wyss war ihm bereits in Zürich begegnet, «sehr sehr lieb». Gemessen an der Beachtung, die er ihr in seinem Tagebucheintrag schenkte, musste er sie nicht für maßgebend gehalten haben. Ihre Macht im Hintergrund schien ihm entgangen zu sein.

Das neue Semester begann, die Eltern Wyss beobachteten die Liebschaft eine Weile, dann rief frühmorgens Vater Wyss an und bestellte den Störenfried sogleich nach Leubringen.

«Dort wird mir die gr. gr. Vertrauensfrage gestellt, nachdem Frau Wyss in Zch. die schlimmsten Dinge gehört hat. Eine hübsche Zusammenstellung von Anschuldigung.»

Viel konnten die Eltern befürchten: eine Schwangerschaft und eine Pflichtehe, einen Deutschen als Schwiegersohn, ohne Niederlassungsbewilligung und Arbeitserlaubnis, aber auch ohne Willen, nach Deutschland zurückzukehren und dort die beruflichen Sporen zu verdienen. Die Tochter verloren. Das Schweizer Bürgerrecht würde ihr bei der Heirat aberkannt. Kein abgeschlossenes Studium. Was Vater Wyss vielleicht auch abwägte: die undemokratische Entwicklung Deutschlands im vergangenen Jahr, seit Adolf Hitler an der Macht war.

Die Eltern drohten ihrer Tochter, sie an die kurze Leine zu nehmen und ab sofort an der Universität Bern studieren zu lassen. Hilde, die Ältere, hatte sich dort vorbildlich ihrem Anglistik- und Germanistikstudium gewidmet und arbeitete nun an ihrer Dissertation.

«Mit Hanne. Die Buchen haben ihr Grün aufgetan. Und auf den Wiesen leuchten Lor’s Söiblueme! Wir sind in negativer Stimmung. Ob wir uns nicht falsch um dies Mädel bemüht haben? Ob alles Liebhaben nicht immer nur Egoismus war?»

Zur Beantwortung der Fragen reichte die Seite im Taschenkalender nicht, außerdem klingelte das Telefon. Nach dem Gespräch war Ernst Zietzschmann wieder beruhigt.

«Ihr Telefon: Alles in Ordnung, schafft wieder klaren Himmel!»

WOLLEN DÜRFEN

Eine Bieler Tochter aus bürgerlichem Haus durfte eine Heirat und einen eigenen Hausstand wollen. Sie durfte nach den obligatorischen Schuljahren die Pflegerinnenschule oder die Schule für Soziale Arbeit besuchen wollen oder die Handelsschule zur Vorbereitung auf die neuen Büroberufe, sofern Mitte der 1930er-Jahre die familiären Verhältnisse eine solche Ausbildung erlaubten. Eine Tochter, deren Großvater die Elite der Stadt geschliffen hatte, deren Vater ein Freisinniger war und eine einträgliche Kanzlei führte, durfte mehr wollen, als gemeinhin für Bieler Töchter zu wollen war. Sie hatte die Wahl: Sie konnte studieren nach ihren Neigungen und das Erbe des Vaters oder Großvaters antreten. Entschied sie sich für Rechtswissenschaften, durfte sie die Anstellung im väterlichen Notariat erwarten, entschied sie sich für ein anderes Studium und für den Lehrberuf, durfte sie bei der Stellensuche auf das großväterliche Ansehen bauen. Wollte sie doch nicht ledig bleiben und sich auf dem Gebiet der Väter vorwagen, blieb ihr der Weg der Mutter, eine Heirat, einen Hausstand und freie Stunden für den Frauenverein und für wohltätige Zwecke.

Vater Wyss hatte von seiner jüngeren Tochter verlangt, dass sie während eines halben Jahres in seiner Kanzlei Maschineschreiben und den erforderlichen Aufbau von Geschäftsbriefen erlernte, und wäre es nach seinem Willen gegangen, hätte sie sich auch die Schnellschrift aneignen sollen, für Diktate und Protokolle war Stenographie im Geschäftsleben so unabdingbar wie Maschineschreiben. Aber die Tochter hatte sich seinem Ansinnen verweigert, war nie zum Stenographiekurs erschienen, hatte statt Rechtswissenschaften ein Kurzstudium gewählt und beteuert, Sekundarlehrerin werden zu wollen. Hilde hatte eine spätere Anstellung am Gymnasium im Sinn.

Was für Lor zu wollen gewesen war, entsprach nicht dem, was sie wollte. Sie wusste, was sie keinesfalls wollte, bestimmt nicht, was die Mutter erwartete, sicher nicht, was der Vater wünschte, nie und nimmer, was die Schwester beherzigte.

Aber wusste sie, was sie denn sonst wollte? Ins Ausland sicher, ein Geliebter gewiss, ein Studium vielleicht.

In Briefen wäre nachzulesen gewesen, was sie gewollt hatte, aber Briefe existieren nicht mehr. Ernst Zietzschmann bewahrte einzelne Sätze von ihr auf. Wie Insekten im Harz sind ihre Äußerungen zwischen seinen Tagesnotizen eingeschlossen, ein Satz, den sie ihm beim Spaziergang gesagt hatte, ein Satz, als sie zum Semesterende im Studentinnenheim ihr Zimmer geräumt hatte, ein erster Satz am Telefon, als sie sich unerwartet aus Leubringen gemeldet hatte.

«Telefon. Wie geht’s Dir, Bueb? Mir geht’s gut!»

«Ich möchte wohl jetzt zu Dir kommen, Bueb!!»

«Gell, es war ein Traum, Bueb?»

«Ich bin doch zu jung, Bueb, um an solche Dinge zu denken.»

«Es wird schon gut werden, Bueb.»

«Bueb, wir können nie heiraten.»

Lor war hin- und hergerissen zwischen Vorsätzen und Verlangen. Dass sie noch zu jung sei, um an Heirat, Haushalt und Kinder zu denken, hieß nicht, dass sie sich nie verheiraten wollte, sie verlangte einen Aufschub der Entscheidung, um auskosten zu können, was lange den jungen Männern vorbehalten war. Das Studieren bedeutete gewonnene Zeit, zugestandene Freiheit, die ihre Mutter und ihre Großmütter vor der Heirat nicht hatten. Als Studentin konnte sie sich so viel vom Leben herausnehmen, wie für eine Notarstochter nur möglich war. Dass die erste Liebschaft ein Traum gewesen sei und dass sie ihn niemals heiraten könne, diese Sätze sagte sie möglicherweise unter dem Druck der Eltern und vielleicht auch, weil sie nicht länger von ihm bedrängt sein wollte.

Er schrieb ihre Sätze als Belege ihrer Liebe oder ihrer entzogenen Liebe auf, sie ließen ihn hoffen oder zweifeln. Ein Satz hatte ihn vermutlich mehr getroffen als alle anderen Sätze, die er von ihr zwischen seinen einschloss. Dieser Satz war ihm nicht nur unbegreiflich, sondern musste sein Inneres erschüttert haben.

«Eine eben gewonnene Klarheit zerstiebt an Deinem neuen Brief, der sehr hart ist + neue Rätsel bringt. ‹Ich werde nur einem Manne gehören, auf den ich auch verzichten kann.› Hilflos bin ich. Pfui.»

Sie hatte ihm mitgeteilt, dass er oder ein anderer nie ihr Ein und Alles sein werde. Den Grund, weshalb sie sich ihm nicht mit Haut und Haaren ausliefern wollte, weshalb sie auf Abstand und Unabhängigkeit pochte, verrät der aufbewahrte Satz allerdings nicht. Sie könnte ihn wirtschaftlich gemeint haben. Bei dieser Lesart würde das Verzichten-Können bedeuten, dass sie nicht einfach in Anspruch nehmen wollte, was ein Mann als Ernährer seiner Frau zu bieten hatte. Ihr Satz beanspruchte die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen und Verantwortung für sich übernehmen zu können. Sie dachte womöglich an einen Broterwerb, der ihr neben Haushalt und Kindern Unabhängigkeit verschaffen konnte. Eine Kusine des Vaters und mütterlicherseits die Großmutter waren in der weiteren Familie die beiden Ausnahmen, sie verdienten ihr eigenes Geld und trugen mit ihrer Arbeit mindestens ebenso viel zum Familieneinkommen bei wie ihre Männer. Die Kusine bewirtschaftete in Twann einen Rebberg und nähte für Kundschaft. Die Großmutter hatte mit Geschäftssinn die «Épicerie fine et Bonneterie Uhlmann» geführt. Wirtschaftlich verstanden wäre der Satz von Lor Wyss auch ein generelles Aufbegehren gegen die Rechtlosigkeit und gesellschaftliche Zurückbindung der Frau, sobald sie heiratete. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch erhob den Mann zum Haupt der Familie, stattete ihn mit dem Vorrecht aus, über den gemeinsamen Wohnsitz, über die Berufstätigkeit und das Vermögen seiner Frau zu bestimmen. Ihre Entscheidungsmacht dagegen lag einzig im Haushalt.