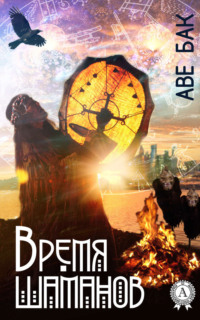

Buch lesen: "Время шаманов"

Иллюстрации Владимира Пивня.

ПРОЛОГ

Я взошёл на ступень!

Айхай! Айхай!

Я достиг небесной страны

Шагарбата!

Я взошёл на самую верхушку тапты!

Шагарбата!

Я вознёсся до полной луны!

Шагарбата!

(заклинание-восхождение сибирских шаманов)

Мирча Элиаде. Шаманизм

Есть место, куда не дойти обычным путём. Туда можно добраться лишь дорогой грезящего сознания, которое обожжено сиянием открывающейся вечности. Каждый, кто побывал там, никогда не вернётся полностью. Те, кто остались там – высушены пустотой безвременья, те, кто возвратились – кажутся призраками из иного бытия.

Говорят, что там, посреди всего несуществующего, лежит круг. В круге замкнуты воедино начало и конец, ибо всё лишь повторяется, не ведая того. Этот круг – есть дорога сама по себе. Дорога обещает путнику покой, но, всё, что кажется покоем – лишь дорога. Хочешь достигнуть покоя – встань на дорогу и помни, что никуда не дойдёшь.

Ещё говорят, что посередине круга кто-то замечал фигуру сидящего человека и многим он казался глубоким скорбящим стариком и улыбающимся ребёнком одновременно. Он сидит и дремлет в центре круга, но иногда, он берёт круг в левую руку и бьёт в него колотушкой, зажатой в правой руке, а круг поёт ему как шаманский бубен. Бубен поёт и рассказывает о тех путниках, которые странствовали по его краям в поисках ответа. Бубен поёт, а старик смеётся, – он знает, что ответа нет и что ответов много, а путников ещё больше. И в каждое своё пение бубен выбирает в круге времени одну из историй о странниках и развлекает ею старика.

Говорят, что старик слушает молча и улыбается, или смеётся, или лицо его становится скорбным, а в глазах отдыхает тихая печаль.

Ещё думают, что старик ведает всё без рассказов и стараний бубна, но кто его знает. Мало ли чего наговорят, затерявшиеся в круге бытия. Только замечена была кем-то на краю бубна огромная росомаха, которая лизала старику руки и рычала под пение бубна одну историю, выпавшую из-под крыла мудрого ворона в реку….

* * *

Осень в N-ске удалась как всегда, – и дождями, и грязью, и стаями голодного воронья. Лозунги и портреты висели красными, яркими заплатками на серых улицах, гордо поглядывая на плюхающих по лужам граждан. Среди этого цветового однообразия и усыпляющей одинаковости совершенно неожиданно и экзотически выглядела невысокая фигура пожилого человека, послушно семенящего за рослым милиционером. Эта необычность заставляла прохожих останавливаться и провожать взглядом, торопящегося не отстать дедка, а некоторых даже приоткрывать рот от удивления, в то время как, мальчишки не стесняясь, бежали за ним стайкой, показывали пальцами и громко обсуждали. А удивиться было чему!

Старичок, прежде всего, одет был совершенно не по-нашенски. Тёплый азиатский халат тёмно-синего цвета, похожий на долгий до пят кафтан, выцветший от старости, ещё хранил на себе едва различимые контуры золотистой вышивки из диковинных зверей и птиц. Особенно на спине явно угадывались очертания скачущего во весь опор коня. Когда дедок приостанавливался, чтобы перекинуть с плеча на плечо свой чёрный мешок, конь двигался со складками халата и, казалось, начинал бег, что вызвало восторг увязавшихся мальчишек. В свободной руке путник нёс две деревянные палки длиной в свой рост. Палки напоминали детских деревянных коняшек-скакалок, чтоб в будёновцы играть. Они начинались конскими резными головами, а заканчивались почти настоящими хвостами, накрепко привязанными к концу палок кожаными шнурами. Маленькие колокольчики на палках, размещённые по всей длине, весело звенели, собирая всеобщее внимание. Надо заметить, что некоторые глухие перезвоны и стуки доносились иногда и из мешка, но, что там хранил приезжий азиат, оставалось для всех загадкой. А вот голову незнакомца венчала обычная тёплая солдатская ушанка.

Дедок хитро поглядывал на зрителей раскосыми глазами-щелочками, которые очень оживляли его спокойное совершенно круглое, как полная луна лицо с вдавленным носом-пятачком. Усики и бородка были столь жидкие и бесцветно-незаметные от седины, что могли вызвать только иронию или сочувствие настоящих почитателей доброй русской бороды.

На милиционера, лейтенанта Пятакова, никто особенно не смотрел, – его, Гришку, все и так в этом районе N-ска хорошо знали. Вопрос был в другом: «Куда ж Гришка-милиционер ведёт этого жителя Востока и будут ли ещё поступать подобные экземпляры в город?»

Гришка на зевак не праздновал. Он точно знал – кого и куда сопровождает. Товарищ майор Зыбин чётко поставил задачу: «Вот, Григорий, прислали к нам на выселение народного музыканта из сибирской тайги. Вроде он ещё у них и шаманом работал, попом то есть. Оказалось, что их, таких вот, слишком много в тайге развелось. Поэтому, принято решение, освободить трудовые массы Сибири от влияния тёмных религиозных сил. Музыкальные инструменты разрешили оставить. Там барабан на тазик похожий, погремушки какие-то, палки деревянные. Вот сменный головной убор, смотри, с рогами в железках. Тфу ты! Ну, вроде как народная одежда. Документы есть. Справка. Зовут: Бальжит Чолпоев. Веди его на улицу Соломенную, 2 к вдове Карасёвой на проживание. На питание он прикреплён к столовой завода «Красный Щит», пенсию на него оформили по-старости мизерную, я с директором завода поговорю, пусть кочегаром возьмут или сторожем. Всё! Веди!»

Анька Карасёва, вдова, как и многие в те послевоенные годы жила сама, растила сына Кольку десяти лет и, конечно, никаких постояльцев к себе не желала. Домик махонький, только сказать можно, что в три комнаты, а так, одна с фанерными перегородками.

Вдова строго посмотрела на молчащего деда.

– А если не возьму?

– Майор Зыбин приказал! – Громко для уверенности сказал Гришка.

– Я не милиционер, мне приказывать не надо. Что мне толку с нерусского этого? Лишний рот голодный.

– На работу определим. Наоборот кусок хлеба в дом принесёт. – Уверенно доложил лейтенант.

– Дед, ты по-русски-то хоть говоришь? – Обратилась Анька к старику.

– Мала-мала говорю. – На удивление всем ответил азиат.

– А делать что умеешь?

– Работа знаю. Дерево рубить, пилить. Еда варить. Белка стрелять. Могу. – Чётко доложил дедок.

– Звать его как? – Снова повернулась она к Пятакову.

– Бальжит Чолпоев.

– Да, Бальжит. – Подтвердил дед.

– Трудно. Будешь дед Боря. Понял?

– Ладна. Буду. – Без выделываний улыбнулся дед.

– Тогда иди за мной, дед Боря. – Уже мягче сказала Анька. – Можешь доложить майору, что поселил его у меня.

– До свидания! – Пятаков облегчённо вздохнул и поспешил в райотдел.

Дед Боря прижился у Карасёвых. Бодрый и сильный оказался не по годам. Рубил дрова, таскал воду, забор поправил, в полах в доме прогнившие доски заменил. Определили его на завод в сторожа, выяснилось, что стреляет метко. Зарплату всю подчистую Аньке отдавал, как родной. По-русски хорошо болтать научился.

Один раз только ему вдова пригрозила, что выгонит. Стала Анька замечать, в доме запах тяжёлый стоит, вонь, можно сказать. Сначала подумала, что крыса под полом сдохла или Колька какую дрянь затащил. Потом походила-походила, попринюхивалась и определила, что вонь эта, псиная, от деда Борьки идёт. И точно! Вспомнила, что за два месяца ни разу не видела чтобы он, как положено, нагрел воды и обмылся. Всё считала, что в баню ходит с мужиками с работы.

– В баню, дед Боря, в баню завтра пойдёшь! – Грозно выдала вдова. – Воняешь, сил моих нет!

– Нет, баня плохо, совсем плохо! Тунгус весна в баню ходить, на речка.

– Ты посмотри на него, – возмутилась Карасёва, – он весной в баню собрался! Я тебе дам весной! Завтра! А не пойдешь, выгоню! Будешь жить в милиции, в тюрьме!

– Нет милиция, нет тюрьма! – Засуетился дедок. – Баня хорошо, завтра баня иду!

С тех пор она строго проверяла его регулярные посещения городской бани.

В целом же, дед Боря был молчаливый, спокойный, ни с кем дружбы не водил, водку пил умеренно, только если сама на праздник наливала. Правда, любил иногда вполголоса свои таёжные песни повыть. Тоскливые такие, но не всегда. Бывало, глаза-щелочки раскроются и загорятся огоньками-чертиками как угольки, тогда песня выходила резкая, быстрая со вскрикиваниями, а сам приподнимется с табурета и начнёт в ладоши бить и ногами притопывать, закружится на месте, – сначала медленно нехотя, а потом быстрее, и уже не дед как-будто, а мужик молодой и на лицо пригожий. Песня воздух рвёт, тунгус как ветер кружит, – аж смотреть жутко, и Аньке самой хочется вскочить и скакать рядом в этом ритме диком, вдруг, встанет дед Борька как вкопанный весь дрожит, побелевший как снег и шепчет, шепчет слова непонятные, чужие. Потом сядет на место и смотрит на вдову, словно спрашивает: «Нравится мой танец?» Она и не рада, что глядела на такое, а с другой стороны, ну сплясал человек, нельзя что ли? Редко, правда, танцы эти случались, да и плохого от них никому не было.

Прошло два года. Колька подрастал смышлёным и работящим. Мать нарадоваться не могла, всё отца его погибшего вспоминала: «Ну, точно корень Карасёвский! Будет с Коленьки толк, будет!» С дедом Борей Коля особенно не дружил, но и ссор между ними никогда не было, каждый сам по себе.

Как-то в холодный октябрьский вечер сын вернулся мокрый насквозь. «С ребятами, мам, набегался у реки, ну, и упал в неё». А сам весь дрожит, губы синие, ноги подкашиваются. Анька его водкой растёрла, чая горячего выпить заставила, печь жарко растопила и в одеяла позаматывала, укладывая спать. Среди ночи Колька заметался в жару, забредил, ничего не понимает, никого не узнаёт.

Дед Боря не спал эту ночь, всё сидел возле Аньки и неотрывно на горящего Кольку смотрел, только губами шевелил еле-еле. Утром сына горячка не отпустила, казалось, ещё больше забрала.

– Дед, сиди возле Кольки, а я за доктором побегу! Вот холодный компресс прикладывай и пить дай, если в себя придёт. Понял?

Дед как-то удивительно пристально и внимательно посмотрел на Аньку и, ничего не ответив, пошёл в угол и вытащил из мешка свой барабан. Коля говорил, что он бубном называется. Странный это был инструмент: большой плоский овальной формы, на деревянную основу натянута кожа какого-то животного. На внешней стороне кожи по краям нарисовано синим и красным много маленьких человеческих фигурок, возле них птицы и звери. Посредине восемь двойных линий, как-то Коля пересчитывал. С обратной стороны бубна сделана была вертикальная ручка, чтобы его держать и деревянные поперечины, на которые навешано неисчислимое количество звенящего металла: колокольчики, фигурки зверей, погремушки, монетки и прочая мелочёвка.

Дед Борька взял в левую руку бубен, в правую короткую толстую кость-колотушку, подошёл к Колькиной кровати и, склонившись над ним, тихонько начал постукивать по натянутой коже инструмента. Потом широко расставил ноги, воздел глаза вверх, откинув назад голову, что-то крикнул по-своему и семь раз сильно ударил в бубен. Присел на постель у Колькиных ног, песню затянул заунывную.

Только тут Анька, смотревшая на выбрыки старика уставшими и непонимающими глазами, вдруг обнаружила, что Коленька приподнял веки и зашептал чуть слышно: «Пи-и-ть». Она бросилась к ведру, зачерпнула полный ковшик и встала у изголовья на колени, чтобы приподнять сыну голову и тихонько поднести воду к горящим губам.

– Нет! – Вдруг сказал дед и сунул свой палец в ковш, а потом стал водить им больному по губам. – Так! Так! – Настойчиво пояснил Аньке, как следует поить сына.

Она его сразу послушалась и стала чистой тряпочкой водить и выжимать воду на губы.

– Стой! – Сказал дед. – Доктор зови! Не успеешь, а то!

Со всех ног бросилась она в больницу и через пару часов машина забрала беспамятного сына в отделение. Среди ночи высокий уставший доктор подошёл к ней в коридоре.

– Держитесь голубушка. Менингит. Очень опасное состояние. Тут вся надежда на организм, мы пока ещё бессильны перед этой болезнью. М-да-с. Бессильны.

И пошёл, разрезая вздёрнутыми мальчишескими плечами тусклый казённый свет в коридоре.

Утром её пригласили к главному врачу.

– Вот, что я просил бы вас, Анна Ивановна. Судя по всему, менингит у Коли в завершающей фазе. Сами виноваты, что сразу не привезли, сами! И не спорьте! Мы уже ничего не сделаем. Всё, как говорится, в руках судьбы. Мы вам дадим все необходимые лекарства и поможем перевезти Колю домой. Да! Домой! У меня лишних врачей нет, а посылать под суд тех, кто невиновен в том, что может случиться с вашим сыном, я не намерен. Как чуть жар спадёт, мы его привезём. Идите, идите, Анна Ивановна.

На следующий день к обеду больничная машина доставила мальчишку домой. Внесли на носилках, бережно уложили на кровать. Врач что-то долго говорил Аньке, показывал на склянки с лекарствами, разложенные на столе. Она только кивала, ничего не понимая и не слушая. Доктор замолчал, посмотрел на неё сочувственно и вышел за порог.

Коля лежал неподвижный и белый как выстиранное полотно. Жар спал, но забрал с собой все силы ребёнка. «Умирать привезли» – прошептала Карасёва и сама не своя от великого горя, не зная ни способов, ни слов, что могли бы помочь сыну, стала отчего-то суетливо и дурно мыть в доме полы с каким-то отчаянным усердием.

Тунгус вернулся с завода в сумерки. Сразу от дверей прошёл к кровати, откинул одеяло и положил правую руку Кольке на грудь.

– Аня! Аня!

– Да, тут я. – Ответила мать из тёмного угла у печки.

– Говорить буду. Ты слушай, потом сама говорить: «Да» или «Нет». Хорошо? Хорошо?! Скажи! – Вырвал он Аньку из состояния отрешённости.

– Ну, говори.

– Я могу Коля лечить. Он поправится. Совсем здоровый, очень. Крепкий будет, батыр! Хочешь?

– Врёшь. – Холодно обронила Анька. – Не рань мою душу ещё больнее.

– Моя не врёт. Никогда. Я в тайга много людей лечить, много как дерево в лесу. Могу.

– Можешь? – Анька подошла к деду и впилась в него взглядом. – Так что ж ты стоишь, ирод, лечи, лечи, что хочешь, возьми! Дом, деньги, жизнь мою забери! Лечи!

– Я лечить Кольку. Дед Боря победить хвороба. Только слушай. Твой сын уже там, – дедок показал пальцем вверх, а потом вниз, – у духов предков. Они его ждут. Дед Боря пойдёт к ним и будет просить отпустить Колька домой к тебе, ещё жить чуток. Если они отпустить Колька, он будет здоровый. Сколько лет они дать ему жить, не знаю. Они мне там говорить. Хорошо?

– Не поняла, ты в своём уме старый? Как это они определят, сколько ему жить?

– Да! Они! Духи ждут, когда дед Борька придёт. Ещё три дня ждут. Потом всё. Я когда малый был, как Колька, тоже сильно хворать. Мой дед ходил к духам, потом отец ходил, потом духи меня отпустили. Тогда я стал шаман и духи слушать меня и не забирать. Если Колька потом стать шаман, как дед Борька, долга-долга жить будет, сколько хочет. А нет! Опять будет умирать. Как?

– Не знаю. – Поражённая таким мистическим бредом постояльца, Анька разрывалась между страхом перед ужасным откровением и беззаветной любовью к сыну.

– Тогда нет! – Сказал дедок и присел на свой топчан.

– Да! Делай, делай, чёрт нерусский, жизнь, она потом всё покажет!

– Хорошо. Я уходить в ваш тайга-лес на два день, искать лекарство. Колька не трогай, доктор не зови.

За два дня у сыновьей постели она деда изждалась. Время тянулось густым киселём. Мальчишка был всё также неподвижен, и Анька среди ночи то и дело подбегала к нему: «Не помер ли?»

Ни свет, ни заря Анька проснулась, выскочила из хрупкой полудрёмы, услышав шаркающие шаги постояльца во дворе. Дед вернулся сильно измотанный, уставший в грязном промокшем халате. Сказал прямо с порога:

– Не все лекарства есть. Плохо. Однако буду лечить. Ставь все кастрюля с вода греть. Пусть вода сильно кипеть. Потом. Два курица живой принеси. Чёрная и белая. Потом. Ты на три дня из дома уходить и не входить. Будет крик, шум, – не входить. И смотри, никто в дом не пускать.

Анька не перечила, вопросов не задавала. Поставила воду, схватила кошелёк и побежала по людям покупать курицу. Белую купила сразу, а вот чёрную обыскалась. Отдала за чёрную несушку почти все деньги. Ночевать договорилась у соседки в доме напротив.

Три дня и три ночи в окнах дома горел тусклый свет, грохот, крик, дикие песни и стук бубна разносились по всей улице. Кто-то даже вызвал милицию. Явился, как всегда, Гришка Пятаков и хотел сразу в дом пройти. Еле Анька его удержала неистовой своей материнской мольбой. Гришка отступил, он парень был не вредный, только потребовал уточнить, когда, мол, это безобразие закончится, что гражданам не позволяет нормально на работу высыпаться? И получив заверения, что завтра к утру обязательно, ушёл восвояси.

Наутро четвёртого дня, Анька стояла в своём дворике, ни жива, ни мертва от волнения и страха. Старенькая дверь открылась со скрипом и дед Борька, голый по пояс, измазанный кровью, тихо проговорил:

– Иди. Колька здоров. Кушать дай ему и мне. Дом помыть нада. Всё хорошо.

Анька влетела в дом и обомлела от неожиданности. Коленька сидел на кровати и живой здоровый улыбался. Был он совершенно гол, а на теле виднелись не стёртые до конца, валявшейся тут же мокрой тряпицей, непонятные знаки нарисованные кровью.

– Мам, мне лучше, совсем хорошо, только есть очень хочется. Покормишь?

* * *

Дальше жизнь в доме Карасёвых вроде бы пошла своим чередом. Только Анька приметила, что сын очень изменился. Перестал бегать с товарищами, в школе отличник, засел за учёбу. От деда Борьки ни на шаг. Всё у них свои дела да секреты. Чуть время свободное – вдвоём уходят в лес. Вечерами сидят во дворе беседуют, и многие слова Коля говорит на непонятном языке, которому его дед учит. Вместе песни поют заунывные вполголоса, опять же не по-русски.

Однажды, Анька подловила момент, когда дед Борька один был дома, и спросила прямо:

– Что ж ты с Колькой-то сделал? Отчего он стал на себя не похож? Ни друзей, ни девчонки. Только учебники зубрит да за тобой хвостиком бегает.

Тогда дед Борька такой вопросец задал, что её от волнения пот прошиб.

– Скажи, Аня. Кто в роду у тебя плохой человек был? Очень плохой. Разбойник. Людей убивал.

Сразу мысль напросилась, что сынок рассказал. Нет, не мог, не знает он этого и в городе N-ске никто этого не знает.

– Ты, ты, дед, откуда знаешь про такое?

– Скажи кто!

– Дед мой покойный, Илья, разбойник был ещё при царе. На каторге помер. А семья от такого позора уехала с родовых мест. Всего не упомню. Знаю, что много народу он поубивал, бабка говорила, что нас весь городишко проклинал и жители требовали, чтоб мы убрались. Но это далеко отсюда, очень далеко.

– Слушай теперь. Когда Колька умирал я сначала на своём коне поскакать на небо, просить белых духов отпускать его пожить чуток. Ты кто? Они меня спросить. Я дедушка Колькин, говорю, дайте мне внука. Нет, не ты дедушка его. Его дедушка у чёрных духов, под земля сидит. Туда поскочи. Там Колька сидит. Там проси. Тогда я спускался под земля. Глубоко, глубоко. Встретил меня мангыс (чёрт) с семь голова и сказал. Это я был Колькин дедушка, не отдам тебе мой внук. Тогда дед Борька ударить в конь-бубен сильно-сильно, и упала у мангыса одна голова. Отпусти! Нет, не пущу! Ударить я два раза и у мангыса упала ещё голова. Закричал он: «Бери, бери, Колька, но не долга он жить. Я его скоро-скоро под земля забирать». Я Колька нашёл и домой принёс. Теперь или он будет шаман, или умирать.

– Не может быть такого. Мы ж православные и вера у нас другая. Как же это дед Илья в твоём аду оказался? Врёшь всё!

– Дед Борька правда говорить. Твой дед-мангыс в бога не верить. У вас давно вера нет, церковь нет, попы все убить или в тайга. Душа ходить сама и попадать куда попало. Поняла?

– Что ж делать-то?

– Я буду Колька учить стать шаман как я. Учить как свой внук, как моя кровь. Мой станет. Жить будет. Нет. Тогда умрёт.

С тех пор Анька больше к тунгусу с разговорами не лезла, и учить ему сына не мешала. А Колька всё больше менялся прямо на глазах. Злой стал, замкнутый, с матерью вообще разговаривать почти перестал. «Да» или «нет» вот и все слова, что у него для матери остались. Физическая сила в нём развилась неимоверная, как дед Борька и обещал, – богатырская. Все ровесники в районе и в школе его побаивались. Шутка ли, мальчишка пятнадцати лет, среднего телосложения мог здоровое бревно, что двум мужикам еле унести, поднять без усилий, положить на правую ладонь и швырнуть перед собой метра на два-три. Драться ему ни с кем не приходилось. Зачем? Он только в глаза забияке посмотрит, как тот и не рад, что на свет народился, скорее убежать подальше торопится.

Как-то Анька отругать его решила за то, что два дня сам по лесу бродил, и дома не ночевал. Колька так на неё посмотрел, что аж сердце ёкнуло и подсказало: «Не мой это уже сынок, не Коленька совсем». Увидела она в этих глазах силу неудержимую, холод и беспощадность. Даже в самых уголках глаз ни единого тёплого лучика-сочувствия для матери не нашлось. Он и сам спохватился, взгляд отвёл и на двор вышел.

В девятнадцать лет Николай Карасёв окончил десятилетнюю школу с отличием. На выпускной вечер не пошёл, а в ночь, в тёплую летнюю ночь оправился в лес. Вернулся утром, лёг в постель и сказал Аньке: «Мама, если сегодня умру, надо похоронить быстрее!» Через два часа его сердце остановилось.

Похоронили на следующий день на городском кладбище. Проститься пришла вся школа. Никто не мог взять в толк, отчего случилась такая внезапная и скорая смерть.

Во время поминок дед Борька отозвал безутешную Аньку и тихо сказал:

– Ухожу я. Не плачь. Колька тут не жить. Я не дам. Прощай, Аня, спасибо тебе. Мешок свой оставил. Не дай никому. Кто-то за ним приходить, потом.

Она и опомниться не успела, как исчез дедок прямо за порогом, как растворился в воздухе, будто и не было его никогда.

Шёл 1956 год.