Buch lesen: "Артистическая фотография. Санкт Петербург. 1912"

© Издательство Книга Сефер

© Анна Фуксон, 2017

* * *

Я посвящаю эту книгу моим дорогим и любимым родителям и близким. Я надеюсь, что, преодолев пространство и время, вы молитесь за нас в иерусалимских высотах.

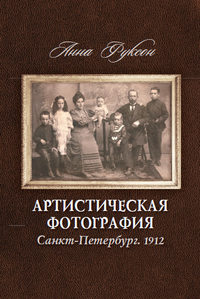

Семья Смолянских со стороны мамы героини. Фото 1912 г., СПб. Слева направо: сидит сын Лева, стоит дочь Рита, сидит мать семейства Ольга Вульфовна, в центре на тумбочке сидит мама героини, годовалая Фирочка (в жизни Тиночка), стоит ее брат Арончик, сидит отец Илья (в жизни Гилляр) Наумович и стоит сын Соломон.

Первая глава. Фирочка

Мама Наташи с трудом шла по Большому проспекту Петроградской стороны. В руках она сжимала буханку хлеба. 500 г хлеба – дневная норма на четверых, 125 граммов на человека. Четыре равные порции – для ее первенца Илюши, которому исполнился год и восемь месяцев, для ее мамы – бабушки Ольги, для младшей сестры Катюши и для нее самой. Это было все, что ей удалось достать после многочасового стояния в очереди за хлебом. А продуктов по карточкам в магазинах неподалеку от дома она достать не сумела. Идти же в отдаленные магазины она уже не могла из-за трескучего мороза – 30 градусов ниже нуля. По прогнозам метеорологов ожидался еще более сильный мороз, какого город не знал с начала ХХ века.

В домашнем календаре она отмечала эти страшные дни, которые наступили 8 сентября и прервали их нормальную жизнь. А в тот день, 10 декабря 1941 года, в 94-ый день блокады Ленинграда, ей исполнилось 30 лет.

Ходьба давалась ей с трудом, болели ноги, и не хватало воздуха. Постоянный голод и заботы подорвали ее здоровье, иссушили ее цветущее тело и превратили ее в истощенную женщину, лишенную возраста. «Какой длинный путь, – подумала она, – а раньше он казался мне таким коротким, и мы с Илюшей в коляске так быстро возвращались домой». Вдруг ее грудь пронзила боль, незнакомая ей прежде. Она остановилась на углу Большого проспекта и Гатчинской улицы. На этой улице и жили Наташины родные во время блокады. На тротуаре, совсем рядом с ней, лежал труп женщины. Неподалеку лежали трупы других людей, упавших на асфальт от голода. Работники санитарной службы еще не успели унести их с улицы.

Боль в груди не отпускала. «Я обязана дойти до дома, ведь они ждут меня уже много часов и с ума сходят от тревоги». Дом находился недалеко от угла. «Хорошо, что мы живем на первом этаже и не надо карабкаться вверх по ступенькам». Она вошла под арку во двор и открыла входную дверь. В длинном узком коридоре, ведущем на кухню и в комнаты других жильцов, была еще одна дверь, открывающая вид на темную лестницу. Чтобы попасть к себе домой, надо было спуститься по этой лестнице в полуподвальное помещение – пройти 10 ступенек вниз. Она не помнила, как преодолела это последнее препятствие. У порога она потеряла сознание и упала. Ее мать ждала ее с крошечным кусочком хлеба, который она оторвала для дочери от своей скудной порции со вчерашнего дня. Она с трудом протолкнула хлеб сквозь сжатые зубы лежащей на полу дочери. Кусочек хлеба совершил чудо. Дочь открыла свои огромные, карие, чуть татарские глаза, которые сейчас казались еще больше на бледном лице. «С днем рождения тебя, Фирочка!»

* * *

Семейная встреча в Негорелом всегда происходила летом. В этом маленьком городке под Минском и родился Наташин папа Исаак – Саня, Санек, Санечка, как звала его Фирочка. Летом 1940 года молодая пара еще не была готова показать своего первенца Илюшу родителям Сани – дедушке Шимону (Семену) и бабушке Нехаме. Илюша родился в апреле и был тогда слишком мал для длинной поездки из Ленинграда в Минск, а потом на автобусах до городка. Но через год Фирочка обещала провести лето в доме родителей мужа вместе с малышом. Саня тоже планировал взять отпуск и присоединиться к семье чуть попозже.

Для поездки из России в Белоруссию требовалась виза. К счастью для Фирочки, произошла задержка с ее оформлением. Процесс выдачи визы был довольно сложным: проситель должен был предъявить рекомендацию с места работы о том, что он человек «проверенный» и преданный режиму, а также получить подтверждение с места жительства в том, что он мирно живет с соседями и не нарушает общественный порядок. После этого он мог обратиться к властям с официальной просьбой о получении визы и терпеливо ждать ее выдачи. После смерти родителей, Наташа нашла разрешение на получение визы с места работы отца среди старых выцветших документов. Вот его текст: «Руководство завода дает рекомендацию на выдачу визы тов. Каплану и членам его семьи в город Негорелое Минской области». Дата выдачи документа: 20 июня 1941 года – за два дня до начала войны. Если бы не это затягивание с оформлением визы, то судьбы Фирочки и Илюши были бы такими же, как и у остальных родных Сани. Но и оставаться в Ленинграде было опасно.

Первая эвакуация женщин с детьми из города началась в начале июля 1941 года. Правительственные комиссии по эвакуации детей рекомендовали отправить детские дома, интернаты и детские сады в обычные места их летнего отдыха – в южном направлении ленинградской области, в сторону Новгорода. Фирочка тоже взяла Илюшу и троих детей своей старшей сестры Риточки: близнецов – 13-летних Валентина (Вольфа) и Нему (Нахума) и 17-летнюю Лилю – и поехала с ними в небольшой городок Малая Вишера, недалеко от Ленинграда. Рита просила младшую сестру спасти ее детей, потому что не могла оставить своего умирающего мужа Павла. Через непродолжительное время он умер от туберкулеза. События на фронтах развивались так быстро, что правительство не успело перевести в Сибирь военный завод, на котором работал Саня. Тем не менее, это важное предприятие перевели из центра города в более надежное место, в пригород. Как один из ведущих сотрудников, Саня остался работать на заводе в блокаду и выполнять заказы для фронта.

Фирочка успела прожить с детьми в Малой Вишере около полутора месяцев. Во второй половине августа Новгород был взят врагами. Захват Малой Вишеры был делом нескольких часов. Первая атака немцев на городок застала Фирочку, стоящей с ребенком на руках в очереди за хлебом. Когда налет закончился, Фирочка срочно собрала Ритиных детей и с маленьким Илюшей отправилась назад, в Ленинград. Начальство детских учреждений также начало лихорадочный вывоз уцелевших в атаке и раненых детей. Но Фирочка не принадлежала ни к какому официальному учреждению, поэтому ей не продавали билеты на поезда в Ленинград. С большим трудом ей удалось купить билеты на последний поезд.

Поезд без конца обстреливался с воздуха, и Фирочка, как и все, прятала детей под сидениями. Несколько раз обстрелы были такими сильными, что поезд останавливался, и пассажиры прятались в лесу. Оставшиеся в живых маскировали поезд еловыми ветками и продолжали путь в Ленинград. С трудом они успели вернуться в город прежде, чем кольцо блокады сомкнулось вокруг него. Поэтому эвакуироваться в Сибирь они никак не могли. Когда родные Наташи вернулись в Ленинград, железнодорожная связь города со страной уже была прервана.

Так и сложилось, что Фирочка была вынуждена остаться в блокадном городе с полуторагодовалым Илюшей, матерью Ольгой Вульфовной (Владимировной – для окружающих) и младшей сестрой Катюшей. Рита тоже осталась в Ленинграде с тремя детьми, вдова, которой едва исполнилось 40 лет. Рита жила далеко от Фирочки, у Калинкина моста, и в повседневных делах сестры не могли помогать друг дружке. Саня работал на заводе без выходных, там и жил, и лишь в редкие дни навещал родных, чтобы ободрить их и согреть себе сердце.

* * *

Что может Наташа рассказать о Великой Отечественной Войне? Ей не пришлось ее пережить, ведь родилась она уже в послевоенном, 1946 году. Но она много слышала о ней из уст родных. Блокада продолжалась 900 дней. Неудивительно, что для мамы, папы и тети Катюши это был самый травмирующий жизненный опыт. В своих разговорах они без конца возвращались к теме войны. Но Наташе не хватало этих рассказов. Она читала документальную и художественную литературу о войне, смотрела фильмы, а учась в десятом классе, написала олимпиадное сочинение «Антифашистская тема в романе Лиона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм». Здесь, в Израиле, она участвовала в проекте Спилберга и интервьюировала старых людей, выживших в Катастрофе. Внутренняя потребность побуждает ее и сейчас собирать материалы, которые выходят в свет о войне. И до сих пор ее не покидает чувство, что она живет в тени той войны.

Наташа росла на военных песнях. Эти песни распевались по радио в пятидесятые годы в рабочий полдень и в другие часы: «Споемте, друзья, ведь завтра в поход…», «Я по свету немало хаживал», «Синий платочек», «Вьется в теплой печурке огонь», «Эх умирать нам рановато, у нас есть еще дома дела». А одинокие соседки за рюмочкой распевали по вечерам: «Каким ты был, таким ты и остался», и другие красивые песни. Но Наташа, тогда девочка лет четырех – пяти, больше всего любила другую песню. Она маршировала по комнате и пела вместе с певцом:

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой,

С фашистской силой темною, с проклятою ордой.

Пусть ярость благородная вскипает как волна,

Идет война народная, священная война».

Наташа пела, и мурашки пробегали у нее по спине от сильного волнения.

* * *

Мама рассказывала Наташе, что когда началась война, все женщины и взрослые девушки были мобилизованы на рытье окопов для предстоящих боев. Фирочка, вернувшись из Малой Вишеры, тоже успела поучаствовать в этой работе. «Я не умела даже лопату держать в руках, но более опытные женщины быстро научили меня обращаться с ней. К тому же я понимала важность нашей работы, ведь враг был совсем близко к городу. Так с лопатами в руках мы и стояли 8 сентября 1941 года, а над нами фашистские самолеты сбрасывали бомбы», – рассказывала Фирочка дочке, когда та уже могла кое-что понимать. «Мы остались в живых просто чудом. Когда мы вернулись домой, тревогу объявляли снова и снова. Поэтому ночью впервые в жизни мы легли спать, не переодевшись в ночное белье – боялись, что нас снова поднимут с постели». Им действительно было чего бояться – в первые сутки блокады было больше десяти тревог, и каждая продолжалась около часа, а то и двух. Перерывы между тревогами были от десяти минут до четверти часа.

И словно мало было ленинградцам обстрелов, на них свалилась еще одна страшная беда – продуктовые Бадаевские склады сгорели в один момент. Сгорел стратегический запас муки, сахара, круп и растительных масел. Запах паленого разнесся далеко по городу, и черный дым заслонил небо. Никто не знал причину трагедии – прямое попадание снаряда, злой умысел правительства или попросту чей-то недосмотр. Так они остались без запаса продовольствия и были, в сущности, приговорены к смерти – либо от обстрелов, либо от голода.

10 сентября, в день рождения Сани, немцы усиленно стреляли в направлении Печатного дома, который находился на Гатчинской улице, где и проживала семья во время блокады. Взрывная волна разбила окна в комнате. Маленький Илюша испугался шума, и с тех пор его чудесные огромные карие глаза, совсем как у Фирочки, начали косить. Ему не рассказали о том, что в тот же день, из-за многочисленных обстрелов, среди первых убитых был и большой слон в зоопарке. Ребенок был слишком маленьким, и его еще не водили в зоопарк, но он много слышал об этом слоне, видел его на картинках и мечтал познакомиться с ним лично.

Весь первый месяц блокады семья Фирочки дисциплинированно спускалась в убежище при первых звуках тревоги. Однако вскоре они прекратили это делать, потому что при условии прямого попадания не было никакой возможности спастись. К тому же разбудить малыша было очень трудно, да и его бабушке нелегко было быстро собраться, бежать, спускаться в тесное затхлое убежище, подниматься обратно, возвращаться в ледяную комнату и ждать новой тревоги. А когда начались регулярные обстрелы города, Фирочка и Рита, каждая в своем доме, начали дежурить на крышах по ночам и гасить невзорвавшиеся бомбы. Это было опасное задание, и домовые комитеты назначали выполнять его только взрослых и ответственных женщин по очереди. Дочь тети Риты, Лиля, начала работать на заводе и получать рабочую карточку, по которой ей полагалось чуть больше продуктов. Тетя Катюша поступила на работу в ближайший детский садик. Бабушка Ольга занималась маленьким внуком.

Однажды Фирочка вспомнила свое ночное дежурство на крыше 8 октября, когда исполнился месяц с начала блокады.

Волей-неволей, она считала количество тревог: в ту ночь их было восемь. Прожекторы освещали и пронзали небо. Бомбы, упавшие на крышу, шипели и грозились взорваться. Дым разъедал ее глаза, проникал в глотку, в легкие. Лопатой (единственная техника, которая у нее была) она бросала песок на бомбы и снова оставалась в темноте. Иногда ей приходилось приближаться к бомбам, чтобы загасить их, но она не думала об опасности, она думала только о точности движений и не боялась. И лишь в редкие моменты затишья, ее вдруг охватывал ужас: «Где я? Что я делаю? А вдруг я не смогу загасить бомбу? Жизнь всего дома зависит от меня. И прежде всего жизнь моих родных, которые спят сейчас в холодной комнате».

В те времена в коммунальных квартирах телефонов не было, разве что у самых высоких должностных лиц, поэтому Рита и Фирочка не знали, как закончилась очередная тревога, и всегда беспокоились друг о друге. Чтобы убедиться в том, что все благополучно, сестры старались навещать друг друга как можно чаще. Однажды Фирочка с ребенком ехала к Рите. Трамвай медленно тащился и перед горбатым мостиком вдруг встал. Водитель объявил пассажирам, что трамвай дальше по своему маршруту не пойдет, а свернет в другом направлении. Хочешь-не хочешь, но пришлось Фирочке выйти. Она была очень разочарована, ведь трамваи ходили очень редко – раз в час, а то и в два. Да и сама поездка требовала массу времени. Она планировала вернуться домой засветло, но сейчас было ясно, что осуществить свой план ей не удастся.

Она осталась на остановке с ребенком на руках и посмотрела на удаляющийся трамвай. Он поднялся на горбатый мостик и вдруг раздался оглушительный взрыв. Несколько снарядов почти одновременно напрямую попали в трамвай. Трамвай остановился, сошел с рельсов и упал набок. Фирочка оцепенела, ведь всего несколько минут назад они с Илюшей сидели в этом, теперь разрушенном трамвае! Если бы не изменение маршрута, они разделили бы судьбу пассажиров трамвая. Она обняла испуганного ребенка и впервые с детских лет слова еврейской молитвы «Шма» («Слушай Израиль») спонтанно вырвались из уст Фирочки, женщины неверующей, да и не подозревающей, что она помнит эту молитву. Они пришли к ней от глубокой внутренней потребности, в момент опасности для жизни ее и ее ребенка. И никакие социалистические лозунги, вбиваемые в ее голову на протяжении долгих лет советской власти, не смогли их стереть.

В середине декабря трамваи перестали ходить, потому что все трамвайные рельсы в городе были разрушены. Но Фирочка не отказалась от идеи навещать сестру. Она решила ходить к ней пешком, естественно уже без Илюши. Это был настоящий поход, который продолжался несколько часов, ведь Фирочка была уже очень слаба. «Но Риточка была слабее меня», – рассказывала она дочери, – а близнецы распухли и кричали от голода. Поэтому я и решила сама ходить к ним».

Даже в условиях блокады сестры изо всех сил старались придавать жизни видимость обыденности, нормальности. Некоторые театры в городе продолжали работать. В середине октября Фирочка и Катюша ходили на спектакль Д.Б. Пристли «Опасный поворот». «Большинство зрителей, ну, конечно, и мы с Катюшей принесли противогазы – на всякий случай. А актеры были просто героями, ведь они играли с риском для жизни, но играли великолепно. Нам было очень важно чувствовать себя людьми посреди всего этого кошмара. И ты знаешь, доченька, зал был полон. Вероятно, многие чувствовали, как и мы».

Но со временем единственным источником внешних впечатлений стало радио. Радио работало целые сутки, тикало ночью, объявляло о тревогах. По радио они слушали стихи поэтессы Ольги Берггольц, незабываемый голос диктора Юрия Левитана, музыку, а главное – новости, новости с фронта. 7 ноября воюющая страна праздновала годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции. Впервые с 1917 года на Дворцовой площади не был организован военный парад, но по радио произносились оптимистические речи, раздавалась радостная музыка. В тот же день другая новость потрясла сестер – Кнут Гамсун, их любимый норвежский писатель, согласился с нацистской идеологией. А они-то восхищались тем, как верно он описывал их состояние в своем романе «Голод». Но они и не подозревали, какой голод им еще предстоит.

В конце ноября хлебные нормы всех членов семьи уменьшились. Саня на заводе начал получать 200 граммов хлеба в день, и не было у него ничего, чем он мог бы побаловать ребенка. Сестры, их мать и ребенок считались иждивенцами, поэтому их хлебные нормы упали до 125 граммов в день. В доме не было никаких других продуктов, потому что с середины декабря в магазинах нечем было отоварить продуктовые карточки. Декабрь и январь были месяцами самой высокой смертности в городе. 125 граммов хлеба на человека в день – это была верная смерть.

По рассказам Фирочки, их с Катюшей мама, бабушка Ольга, старинная жительница Ленинграда, часто вспоминала голод начала 20-х годов, когда город еще назывался Петроград. Тогда они тоже пользовались «буржуйками» (маленькими печками), и они напоминали ей времена Гражданской войны. В те времена она исполняла те же семейные обязанности, которые сейчас выпали на долю Фирочки, только у нее уже было несколько детей, которые зависели от нее. По мнению бабушки Ольги, тогдашний голод был несравним с блокадным. Тогда можно было поехать в отдаленную деревню, купить хлеб, муку, крупу и масло и накормить семью. Человек, у которого были деньги, не голодал.

Теперь деньги утратили ценность. Зарплата, которую Саня получал на заводе, не помогала. Никто не интересовался деньгами. Человек, потерявший продуктовые карточки, был обречен на смерть. Однако обмен товарами был весьма распространен. Например, большой ковер можно было обменять на килограмм хлеба, или выменять хорошие кожаные туфли на полкило хлеба, или платье на 100 г. хлеба. Но у родных Наташи уже не было ни ковров, ни платьев, ни туфель – все ценное Фирочка продала еще в начале блокады.

Тогда Фирочка продала и те немногие драгоценности, которые ее матери удалось утаить от «товарищей» – большевиков, которые пришли к ним в усадьбу под Витебском в 1917 году. Тогда они отдали им все, не жалея, но Фирочкина мама спрятала от них самое дорогое – свое обручальное кольцо и бриллиантовую брошь, которую дедушка Илья подарил ей, когда она родила ему сына-первенца, Соломона. У самой Фирочки не было драгоценностей, у нее не было даже обручального кольца, так как ее поколение – новое поколение строителей социализма, считало это проявлением мещанства. Поэтому она продала кое-что из одежды, кроме самого необходимого для них самих.

В середине декабря в доме было пусто и очень холодно, потому что гитлеровцы сумели разрушить все важные системы для существования блокадного города: водопровод, электричество, центральное отопление. К несчастью, в первую блокадную зиму в Ленинграде царил мороз 30-40 градусов ниже нуля. Поэтому Фирочка начала использовать в качестве топлива столы, стулья, шкафы. Сжигание мебели позволило им продержаться какое-то время. Когда же не осталось мебели, без которой можно было хоть как-то существовать, Фирочка поняла, что пришла очередь богатой библиотеки, которую Саня с любовью собирал во время своего холостячества. Уже давно ей не приходилось топить большую печь, потому что у нее не было чем растопить хотя бы саму печь. А «буржуйка» (маленькая металлическая печка) пожирала намного меньше топлива, разогревалась всего лишь после нескольких книг и создавала иллюзию настоящего тепла. Но с такой же скоростью печечка и охлаждалась, поэтому Фирочка топила ее только по вечерам. Родные Наташи старались уснуть в этот короткий промежуток времени, пока им было тепло.

В одну из ночей, когда бабушка Ольга уже была тяжело больна, Фирочка сидела около буржуйки и в отчаянии, не глядя, бросала в огонь том за томом, чтобы хоть как-то согреть комнату. Неожиданно на середину комнаты выскочила огромная крыса, тоже голодная, и уставилась на Фирочку. Не было у Фирочки сил ни убить ее, ни выгнать. А она была женщина деликатная и всегда боялась мышей и крыс. Некоторое время они смотрели друг на друга, и крыса сдалась первой и убежала.

Фирочка очнулась от своего оцепенения, бросила взгляд на книгу, которая застыла в ее руке по пути в огонь – Пушкин. Огонь уже сожрал четыре коричневых томика его произведений издательства «Академия». Санечке было нелегко купить их, но он всегда покупал книги хороших издательств, даже когда был студентом. А она – она сожгла их, чтобы согреть комнату. Он работает сейчас на своем заводе в холоде и голоде, чтобы обеспечить авиацию новыми самолетами… Остались еще два томика: второй и третий. До сих пор они хранятся в семейной библиотеке. В ту ночь Фирочка плакала. И это, несмотря на то, что слезы в ее восприятии всегда были проявлением слабости, и дочь почти не помнит свою маму плачущей.

Они страдали не только от голода и холода. Им не хватало и воды. Фирочка рассказывала Наташе: «Мы возили воду в ведрах, на саночках из Невы от Тучкова моста по Большому проспекту до самого дома. Мы с Катюшей тогда уже совсем ослабели. Иногда по дороге домой саночки переворачивались, вода проливалась, ноги наши скользили, и мы падали на заледеневшую мостовую. Но мы не сдавались, снова возвращались к мосту, спускались к реке, опять стояли в длинной очереди, и, стоя на коленях, набирали воду из проруби.

Мороз был таким сильным, что колени примерзали ко льду. Мы наполняли ведра и отправлялись домой. По всему Большому проспекту лежали мертвые тела. Но мы не плакали, мы всегда думали: надо жить, надо это преодолеть, не смириться. В доме всегда была вода. Хлеба могло не быть, но вода была всегда».

В леденящем холоде комнаты вода в ведре замерзала и покрывалась ледяной корочкой. Кипятили воду в той же маленькой печке. Мылись регулярно. Боялись вшей, но не стригли свои густые пышные волосы, мыли их раз или два в неделю. Не распускали себя. Одежда была заштопанная, но всегда чистая и аккуратная.

Наша война была дома. Это была борьба с собой, со своим телом, которое требовало еды. Гот ин Химмель (Боже Небесный – идиш), доченька, как тяжело мне было нести домой еду и не попробовать ее! Выстоять несколько часов за хлебом на морозе в длиннющей очереди, получить буханку горячего ароматного хлеба – и не попробовать его… Иногда я плакала от голода, но не прикасалась к хлебу, ведь хлеб тогда был нашей жизнью, в полном смысле слова. И Катюша, сама такая ослабевшая, приносила Илюше в кастрюльке компот из садика – свою порцию, отрывала от себя. И папа наш приносил в кармане черный сухарь, который утаивал сам от себя, чтобы отдать его сыну.

Чтобы выжить и не сойти с ума, мы создали себе твердый режим дня, похожий на обычный. Читали книги, слушали музыку, вместе ели. Делили хлеб на три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Каждую часть я делила на число едоков. Стелила белую скатерть, пока это было возможно, подавала приборы и тарелки – ради иллюзии совместного приема пищи «как раньше». Годы спустя она рассказывала дочери: «Не знаю, откуда я черпала на это силы. Я думала про себя: я – человек. Я уважаю себя. Я ем из тарелки. Мы их (врагов) одолеем».

Откуда брался хлеб, хотя и скудный, в эти месяцы в блокадном городе при том, что все запасы съестного на складах сгорели? Никто не знает. Но пекарни получали муку и пекли хлеб. Правильно, что хлеб этот был черный и влажный как земля и, по словам Фирочки, – «нельзя было понять, есть ли там зерно вообще. Но у него был запах хлеба, и для нас не было ничего вкуснее него».

По рассказам мамы, с первых месяцев блокады, в условиях строгой секретности, прямо под носом врага, через Ладожское озеро переправлялись суда и паромы, груженные продовольствием. Это были опасные операции, и многие суда утонули под обстрелами, но некоторые из них умудрялись добраться до голодающего города. В ноябре судам приходилось пробивать первый лед на озере, но к концу ноября они уже не могли справляться с этой задачей. Однако спасатели города не сдавались.

И в одну из декабрьских ночей, когда смертность в городе достигла апогея, первые небольшие грузовички, полуторки, прошли по ладожскому льду, и Ленинград снова начал получать хлеб. Дорога была хрупкой, и многие машины тонули вместе с водителями и грузом в ледяной воде. Бывали случаи, когда машины теряли направление, потому что ехали всегда в полнейшей темноте. А сколько девушек – регулировщиц погибло на этой дороге! И среди них их соседка по квартире, молоденькая и бесстрашная Валя Ветрова. Она хорошо понимала, что эта дорога, в самом деле, несла людям жизнь – хлеб.

Как только начала функционировать «дорога жизни», хлебные нормы немного увеличились. Первый успех вдохновил спасателей. Они быстро поняли, что если возможно привозить хлеб в осажденный город, значит можно и вывозить из него людей на обратных рейсах, на тех же грузовичках. Поэтому в конце января было решено эвакуировать полмиллиона ленинградцев по «дороге жизни» на «большую землю». В течение ближайших трех месяцев планировалось вывезти самых слабых, и прежде всего семьи с маленькими детьми.

Родные Наташи тоже вошли в списки на эвакуацию. Однако именно в это время бабушка Ольга тяжело заболела. Ее сердце не выдержало постоянного холода, голода и тревог, и она слегла. Состоялся семейный совет, и было решено, что Риточка обязана спастись сама и спасти своих детей и поедет с ними в эвакуацию в Сибирь, как им было предписано – в город Омск. Младшие сестры, Фирочка с ребенком и Катюша, решили остаться с больной матерью в Ленинграде. Когда мама поправится, они тоже поедут за ними в эвакуацию, с деланным оптимизмом сказала Фирочка. Риточка предложила взять с собой Илюшу, но Фирочка наотрез отказалась разлучаться с сыном. Расставание было тяжелым. Все опасались, что увидеться им больше не удастся.

Риточка начала готовиться к эвакуации со своими тремя детьми. Близнецы, которым в феврале 42 года исполнилось 14 лет, распухли и были уже ко всему равнодушны от голода. Даже Валентин, более активный, чем Наум, лежал без движения. Однако у обоих все еще слышалось сердцебиение. Когда их внесли на одних носилках в грузовик, кто-то сказал: «Они не выживут в дороге». И в самом деле, на рассвете в каждом грузовике обнаружили по пять-шесть трупов детей, но близнецы выжили и даже сумели доехать в поезде до Сибири. Там при простом, но здоровом и достаточном питании они вновь пробудились к жизни. «Это было настоящее воскрешение из мертвых», – рассказывала Рита своим сестрам впоследствии. «Мои «старички» помолодели, у них появились щечки, они начали ходить и бегать и даже шалить, как им и следовало по их возрасту».

А семья Фирочки «застряла» в блокадном Ленинграде. С каждым новым днем их силы таяли. Они слышали, что те, кто добирался до «большой земли», получали 800 г хлеба и обед из нормальной еды – каши, картофеля и даже мяса. Но как далеки они были от этих благ!

Когда Риточка уехала в Сибирь, Фирочка и Катюша бросили все силы, чтобы спасти свою маму. Они и сами уже походили на старушек, потому что жировая прослойка сошла с их тел, растаяли мышцы, началась общая дистрофия, лица были лишены всякого выражения, глаза застыли. Им было больно сидеть, и не было сил ходить. Однако они ходили – по внутреннему приказу. Их ноги двигались по прежним маршрутам – за водой на Неву, в магазин – за хлебом, их руки топили печку, кипятили воду, их сознание теплилось. Они были молодыми женщинами, но месячные у них исчезли, пропала грудь, вместе со всеми признаками возраста. Так выглядели тогда все женщины.

«Когда Санечка приходил домой», – рассказывала Фирочка Наташе, когда дочь уже была взрослой, – «мы не были с ним мужем и женой, мы и не думали об этом. Он страдал от голода и болезней больше меня, как все мужчины во время блокады. Соседки говорили мне – не разрешайте ему приходить домой, ваш муж скоро умрет. Посмотрите, как он выглядит – он еле волочит ноги. Но его было невозможно остановить. Когда он приходил, мы обнимали друг друга, смотрели друг дружке в глаза, сидели несколько минут рядышком – дарили друг другу тепло своих тел. Какое это было счастье! Он обнимал Илюшу, целовал его щечки, приникал к его головке. Словно священнодействуя, он доставал из кармана черный сухарь или кусочек сахара в бумажке. Сын сиял при виде папы, его вечно сосредоточенное личико голодного ребенка светилось от радости – ради этого Санечке стоило проделывать его трудный путь. Потом он с усилием вставал и несколько часов шел обратно на свой завод, ведь трамваи все еще не ходили».

В 80-е годы Наташа прочитала книгу Даниила Гранина и Алеся Адамовича «Блокадная книга». Согласно «Блокадной книге», первыми в осажденном городе умирали подростки – уже в декабре 1941 года, за ними в этом скорбном списке шли старики и маленькие дети – в январе и феврале 1942 года, и последними умирали женщины, которые пытались спасти своих детей от смерти. Несмотря на холод и голод, они должны были спасти жизнь своих любимых, еще более слабых и зависящих от них.

Благодаря усилиям Фирочки и Катюши, бабушка Ольга прожила дольше большинства своих ровесников во время блокады Ленинграда. Перед Великой Отечественной войной она была женщиной относительно здоровой. Конечно, от перенесенных переживаний во время революции и Гражданской войны, у нее временами пошаливало сердце, но, в общем и целом, она не жаловалась на здоровье. На предвоенной фотографии видно, что на переднем плане, в окружении своих взрослых детей сидит пожилая женщина, лет шестидесяти, сильная и весьма энергичная. Однако обстрелы, голод и заботы о жизни родных сотворили свою разрушительную работу.

Уже с начала 1942 года она не могла подняться с постели. Дочери кормили ее «супом», который пытались хоть как-то обогатить считанными крупинками зерна, в то время как в их собственных тарелках не было почти ничего, кроме крутого кипятка. Ведь усилия тех, кто самоотверженно обслуживал «дорогу жизни», были словно капля в море – население города было все еще слишком велико по сравнению с количеством продуктов, которые доходили с «большой земли». А состояние здоровья бабушки было уже необратимым. «Что вы там едите?» – спрашивала лежащая в постели мать у дочерей, сидящих за столом, «как раньше», и которой было не видно содержимое их тарелок. – «Ешь, ешь», – уговаривали ее голодные дочери.