Buch lesen: "Pappelallee"

Andreas H. Apelt

Pappelallee

Roman

mitteldeutscherverlag

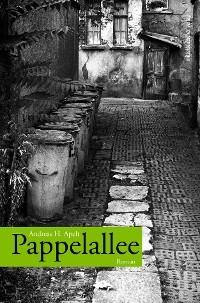

Umschlagbild: Ron Jagers, Hinterhof mit Mülltonnen, 1987

2014

© mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)

Alle Rechte vorbehalten.

Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014

ISBN 978-3-95462-389-1

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Über den Autor

Weitere Bücher

Über das Buch

1

Vier Schritte vor, vier Schritte zurück. Mehr kann der Mann nicht gehen. Dann endet der Raum. Der braune Linoleumboden nimmt die Schritte auf. Hohl und leer. Vier Schritte vor und vier Schritte zurück.

Irgendwann kann auch das ausgetretene Linoleum die Schritte nicht mehr ertragen und wirft die eintönigen Rhythmen gegen die weißen Wände. Die sind oberhalb eines fettigen braunen Ölpaneels in ein krankes Neonlicht getaucht. Von dort stürzen sie hinab, schlagen wie vollgeblasene Gummibälle erneut auf den Boden, um dann die gegenüberliegende Wand anzuspringen. Irgendwann holen sich Aufschlag und Echo ein. Wie bei einem Pingpong-Ball, den man in ein enges Gefäß wirft. So ist es mit den Schritten. Die laufen ihrem Echo nach und einem Mann, der ihnen nicht ausweichen kann. Die Schritte werden immer lauter und dröhnender.

Der Mann presst sich die kalten Handflächen gegen die Ohren. Nur wenn er stehen bleibt und an die hohe weiße Decke starrt, laufen die Schritte aus. Sie werden leiser und verlieren sich.

Auch das Herz des Mannes schlägt diese dumpfen nervösen Schläge. Er steht in einer Ecke des Raumes und versucht seine Gedanken an irgendetwas zu hängen. Aber alle Gegenstände hat er schon gemustert. Den großen Tisch mit der Sprelacartplatte, die wie eine große kahle Ebene über der Raummitte thront und die fünf hellbraunen Holzstühle, die sich in einer Reihe an das Ölpaneel drücken. Selbst die weißen Kalkwände hat er nach Spuren, Vertiefungen, winzigen Strichen, Rissen oder kleinen Erhebungen abgesucht. Alles in der Hoffnung, Zeichen einer fremden Welt zu finden. Umsonst.

Nicht mal Gedanken wollen hier bleiben, denkt er. Wenn man sie an etwas hängen will, gleiten sie darüber hinweg und entschwinden in der Ferne. Eine Leere bleibt zurück. Und diese Leere füllt ein unbestimmtes Gefühl. Man weiß nicht, woher es kommt, aber es ist da. Einfach da. Vielleicht ist es Angst, denkt der Mann. Sie kriecht in Stühle und Tische, in Wände und Lampen. Dort wehrt sie sich gegen die fremden Gedanken.

Zwangsläufig bleibt der Blick des Mannes an dem einzigen Bild hängen. Das Bild passt nicht zu dem Raum, denn der Mann, der darauf abgebildet ist, lächelt. Er lächelt, als wäre dieser, in weißem Neonlicht ertrinkende Ort, Teil einer vertrauten heilen Welt.

Der Mann unter dem Bild versucht dem lächelnden Blick auszuweichen. Aber egal wohin er sich auch stellt, ob er sich bewegt oder sitzt, der Mann auf dem Bild lässt seinen Blick nicht von ihm. Der Mann auf dem Bild ist ein Generalsekretär. So lässt er sich jedenfalls nennen, auch wenn keiner weiß, was eigentlich ein Generalsekretär ist und was er genau macht.

Auch der Mann unter dem Bild weiß es nicht und will es eigentlich auch gar nicht wissen. So geht er erneut vier Schritte. Vier Schritte nach vorn, vier Schritte zurück. Mehr lässt der Raum nicht zu.

Der Generalsekretär scheint die Unruhe nicht bemerkt zu haben. Sein Lächeln liegt vertraut über der Szene.

Erneut versucht der Mann sich dem Lächeln zu entziehen, stellt sich neben und auch unter das Bild. Es hilft nichts. Diesem Lächeln kann man sich nicht entziehen.

Der Mann schaut wieder auf seine Armbanduhr. 12 Uhr, denkt er. 12 Uhr steht auf der Vorladung. Jetzt ist es 15 Uhr. Und nichts geschieht. Immer nur warten. Er setzt sich auf einen der knarrenden Holzstühle. Dann schaut er auf seinen abgeschabten schwarzen Hut, der neben ihm liegt und den er bereits bei seiner Ankunft abgenommen hatte. Und er schaut erneut auf die Uhr, verfolgt den Sekundenzeiger drei ganze Runden und steht wieder auf. Der leere Raum verschluckt das Knarren des Stuhles. Jetzt geht er, die Hände tief in die Hosentaschen vergraben, im Raum auf und ab. Vier Schritte nach vorn, vier Schritte zurück. Niemand will sie hören. Denn das Haus, Schönhauser Allee 22, das den Namen Volkspolizeiinspektion führt, hat viele Zimmer und zählt viele Schritte.

Vorladung, heißt es. Zur Klärung eines Sachverhaltes. Mehr nicht. Aber Vorladung ist doch auch so viel. Nicht wie Einladung, nein, Vorladung! Das ist wie Vorzeigen, Vorsprechen, also kein Widerspruch!

Der Mann zieht die graue Vorladungskarte aus der großen Hosentasche seiner schwarzen Cordhose. „Diese Vorladung ist mitzubringen und unaufgefordert vorzuzeigen.“ So steht es.

Er streicht mit der Faust die zerknitterte Karte auf der weißen Sprelacartplatte gerade. „Sollten Sie der Aufforderung nicht Folge leisten, werden Sie zugeführt.“ Zugeführt, auch das ist so ein merkwürdiges und doch vielsagendes Wort. Deutsche Sprache, denkt der Mann. Zugeführt, so wie zuschließen, zumachen. Nicht führen, nicht geführt, sondern zugeführt. Dafür gibt es noch nicht einmal ein richtiges Substantiv.

Er dreht die Karte. Hans Hülsmann, Gethsemanestraße 5, 1058 Berlin, so steht seine Adresse mit blassen Schreibmaschinenlettern Buchstabe für Buchstabe in die graue Karte gehämmert. Daran gibt es nun wirklich keinen Zweifel. Auch wenn das Wort Gethsemane gar nicht auf so eine graue Karte passt. Wie auch, so ein biblischer Garten, in dem Jesus am Tag vor seiner Kreuzigung betete, hat doch nichts mit einer Volkspolizeiinspektion in Berlin-Prenzlauer Berg zu tun. Gar nichts.

Oder doch?

Also Hülsmann. Da sitzt er in diesem Raum und wartet. Wartet und wartet. Und atmet tief. Eine Luft, die nach Linoleum riecht, Reinigungsmittel, Bohnerwachs und nach Papier. In Aktendeckel gepresstes Papier, das Druckerschwärze und Tinte ausdünstet und Schweiß. Angstschweiß und Arbeitsschweiß.

Einen Moment lang überlegt Hülsmann, ob er sich nicht vielleicht doch der Vorladung hätte entziehen können. Diesem Gang von seiner kleinen Wohnung unweit der Gethsemanekirche, die den Prenzlauer Berg überragt, der Stargarder Straße und Schönhauser Allee entlang zu diesem vierstöckigen gelben Backsteingebäude. Am Eingang ist das Schild Volkspolizeiinspektion Prenzlauer Berg befestigt. Dabei, so denkt Hülsmann, war es einst ein Altenheim für bedürftige Juden. Doch nachdem die Bewohner und Pflegekräfte 1944 nach Theresienstadt deportiert wurden und das Gebäude bis zum Kriegsende leer stand, hat es eine andere Bestimmung. Und die macht noch heute Angst.

Vielleicht sind es die Uniformen, die im Haus aus- und eingehen, denkt Hülsmann. Uniformen machen immer Angst.

Kein Wunder, wenn Hülsmanns Wege zu diesem Haus stets große oder kleine Umwege sind. Die Pappelallee steht für so einen Umweg. Ausgerechnet die Pappelallee. Dabei ist der Name viel zu schön für einen Umweg. Die Straße ist es sicherlich nicht: graue Fassaden, vergilbte Ladenschilder, vom letzten Krieg gerissene Baulücken, Schlaglöcher und quietschende Straßenbahnen. Aber Hülsmann weiß auch um die Wege im Haus, vorbei am Pförtner, der als erster Ausweis und Vorladung sehen will. Und das mit diesem misstrauischen Blick. Also, Ihre Papiere! Mehr sagt der Mann hinter der kleinen ovalen Luke nie.

Muss er auch nicht, denn der prüfende Blick über die Brillengläser ersetzt jeden weiteren Satz.

Dann zum wachhabenden Offizier, der das Ritual gründlicher und misstrauischer wiederholt. Diesmal mit einem Blick, der vor Verachtung strotzt. Das jedenfalls glaubt Hülsmann, der die hochgezogenen Augenbrauen und das Wippen des uniformierten Körpers genau registriert. Und jene wegwischende Geste der rechten Hand. Freundlich interpretiert, denkt Hülsmann, ist es eine Beschreibung des Weges in das Wartezimmer. Dort wo er allein sein wird, allein mit sich und dem Lächeln des Generalsekretärs.

Das Fenster zum Hof ist normalerweise verschlossen, nur heute nicht. So kann Hülsmann an dem angeklappten Milchglasfenster und den Gitterstäben vorbei in den schmalen betonierten Hof sehen. Dort stehen Autos, auch Polizeiautos. Die Autos sind geputzt.

Was denn sonst!, hört er schon einen Uniformierten sagen. Sind doch nicht bei den Hottentotten.

Ja, die Ordnung, sagt Hülsmann leise und sein Blick geht über die Hofmauer.

Hinter der Hofmauer liegt der Jüdische Friedhof. Hier wurden die verstorbenen Heimbewohner beigesetzt. Auch der jüdische Stifter des Hauses, Manheimer. Sein Grab ist vom Fenster aus genauso wenig zu sehen wie das des Malers Max Liebermann.

Dafür finden sich zahllose umgefallene Grabsteine. Zwischen ihnen stehen Unkraut, Efeu und Rittersporn. Sie zeigen den Grad der Verwahrlosung an. Und des Vergessens.

Was sind da schon drei Stunden, denkt Hülsmann. Drei Stunden gegen die Ewigkeit. Drei Stunden gegen das Vergessen.

Hülsmann nimmt erneut auf einem der Holzstühle Platz und lehnt den Kopf nach hinten an die weiße Wand. So kann er mit geschlossenen Augen die Kälte des Steins spüren, die in seinen Kopf kriecht.

2

Das Leben geht weiter, immer weiter, so oder so. Mit dieser Feststellung ist Lothar nicht allein. Schon gar nicht im Luftikus. Da wimmelt es geradezu von diesen Wahrheiten. Wahrheiten, die die Welt nicht braucht. Vielleicht Hülsmann, der sie vielleicht notieren würde in sein kleines Büchlein, das er unter seiner schwarzen Cordweste trägt. Aber der will sie heute auch nicht hören.

Also Lothar. Ein langer schlaksiger Kerl mit einer ebenso auffallend langen Nase. Wohnt seit dreißig Jahren in der Lettestraße am Helmholtzplatz. Davor war er bei den Eltern. Stargarder, Ecke Dunckerstraße, erster Hinterhof. Aber nicht lange. Denn er war keine zwanzig, als sich der Vater totgesoffen hat. Die Mutter, eine Verkäuferin aus dem Konsum in der Pappelallee, brannte Mitte der Fünfzigerjahre mit einem anderen Mann nach dem Westen durch und ließ den Sohn mit einem Zettel zurück. Den fand er auf dem Küchentisch, als er vom Milchholen kam. Darauf stand, dass sie endlich einmal leben wolle. Er würde das schon später verstehen.

Lothar verstand es auch später nicht. So kam er zunächst ins Heim, was damals nicht ungewöhnlich war. Nach der Lehre fand er dann bei einer Großtante ein Zimmer in der Gneiststraße ums Eck. Auch das gehört zum Pappelkiez. Was anderes kennt der lange Lothar nicht.

Mit zwanzig heiratete er eine junge Frau, die er im Heim kennengelernt hatte. Sie war ein Flüchtlingskind und hatte den Vater an der Ostfront und die Mutter bei einem Bombenangriff auf Breslau verloren. Zur Feier tauchte sogar Lothars Mutter aus dem Westen wieder auf. Aber Lothar hat sie trotz des teuren Westgeschenks vor die Tür gesetzt. Soll man bleiben, wo der Pfeffer wächst!, hat er gesagt.

Bereut hat er es bis heute nicht, auch wenn er manchmal an die Mutter denken muss. Zumal sie damals schon so krank war und an einer chronischen wie schmerzhaften Muskelentzündung litt. Vielleicht ist sie auch inzwischen gestorben. Herausfinden wird er es wohl nicht mehr.

Viel herumgekommen ist der Lothar mit seinen fast fünfzig also nicht. Aber wer ist das schon im Kiez. Bis Köpenick hat es noch keiner geschafft. Fast keiner. Was ja auch nicht notwendig ist. Das Bier kommt da auch nur aus dem Hahn.

Und so eine Molle im Luftikus, Berliner Pils versteht sich, ist ohnehin nicht zu verachten. Womit schon einmal klar ist, dass es sich beim Luftikus nicht um eine Wärmehalle handelt. Klar ist auch, dass jeder das Luftikus sagt, wo es doch eigentlich der Luftikus heißen müsste. Aber so ist das nun mal in der Pappelallee, wo auch das Luftikus ist. Mit grammatikalischer Akrobatik, wie es Hülsmann nennt, hat hier keiner was am Hut. Schon gar nicht, wenn es noch korrekt sein soll.

Also das Luftikus!

Noch Fragen?

Besser nicht.

Na bitte, geht doch! Beruhigt drehen sich die Männer am Tresen wieder dem Wirt zu.

Im Luftikus jedenfalls, Pappelallee Nr. 80, überragt Lothar alle. Wirklich alle!

Und das will schon etwas bedeuten, denn im Luftikus, was eigentlich eine Kneipe ist und so typisch wie der Kiez, gibt es viele Menschen. So viele, dass man am Abend Mühe hat durchzukommen. Durchzukommen?

Ja, sozusagen.

Naja, fast. Also Durchkommen, vom Tresen, der vorn rechts neben der Tür steht, bis zum Klo und wieder zurück, ist gar nicht so einfach.

Vorbei an dem klappernden Ventilator über dem Eingang, der alten Musikbox aus den Fünfzigerjahren und den schwitzenden Wänden, denen das Wasser über das vernarbte Ölpaneel läuft. Vorbei an den verrosteten Garderobenständern, schäbigen Holztischen und Stühlen. Vorbei an dem kleinen Kachelofen in der Mitte.

Und dazwischen die vielen Menschen mit ihren ebenso schwitzenden Leibern, stehend, sitzend, anlehnend, rauchend, trinkend, redend, schreiend. Nein, das ist gar nicht einfach. Schon gar nicht am Freitag und am Samstag. Dann nämlich, wenn es Tanz gibt. Richtigen Tanz. Nicht das Hula-hula-Zeug.

Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong.

Hab ich Sehnsucht nach der Ferne.

Aber dann in weiter Ferne.

Hab ich Sehnsucht nach zu Haus.

So und nicht anders. Tanz eben. Was eigentlich nichts Besonderes ist, schließlich wird ja nur die Musikbox zur Seite geschoben, damit genug Platz ist. Und einer muss natürlich eine Mark in die Box werfen, damit das Ding endlich in Bewegung kommt. Mit Hits der Fünfzigerjahre versteht sich. Danach setzte der Plattennachschub aus dem Westen aus. Und die Ostmusik wollte eh keiner hören. Aber wenn man dann schon mal beim Schieben ist, folgen, im Takt versteht sich, auch gleich noch die Frauen. Aber die heißen hier Weiber.

Natürlich nur in den Armen ihrer galanten Tänzer. Nach dem fünften Pils und dem entsprechenden Kompott dazu, sind hier alle Männer galant. Da haben sich dann auch die Weiber nicht so. Männer sind eben Männer. Und Tanz ist Tanz, ob Schiebermaxe oder Walzer. Ob Elvis Presley oder Freddy Quinn. Also Prost.

Der lange Lothar ist allerdings beim Tanzen nicht mehr dabei. Was wohl an seiner Alten liegt, die, obwohl noch gar nicht so alt, es nicht ertragen kann: Lothar im Luftikus! Denn Lothar ist immerhin Elektriker. Und bald hätte er es zum Meister gebracht. Aber nur bald, denn dann kam die Mauer. Und während das Luftikus auf seine Platten verzichten musste, konnte Lothar seinen Meister abschreiben. Genau wie seine Arbeit im Wedding. Und damit auch die Kohle, was schon eine Sauerei genug war.

Statt Meister im Wedding, Prolet im Prenzlauer Berg, sagt Lothar und lächelt. Dabei weiß jeder, dass dem Langen bei diesen Gedanken gar nicht zum Lachen ist. Denn auch der Meister im Osten war ihm versagt, wo doch die Mutter im Westen war. Also Herr Laurisch, wo denken Sie hin, Verwandtschaft ersten Grades und dann auf unsere Kosten einen Meisterlehrgang. Vergessen Sie es mal schnell.

Lothar kann aber nicht vergessen, auch wenn das schon über ein Vierteljahrhundert her ist. So was frisst sich doch in den Bauch und rumort. Da hilft dann nur noch ein Kräuterschnäppschen. Jedenfalls gut für den Bauch und den Kopf. Vor allem wenn die Erinnerung kommt. Also Prost, Lothar.

Das Luftikus könnte somit eine Tanzbar sein. Ist es aber nicht. Trotz Freddy Quinn und dem weißen Schiff nach Hongkong. So was gibt es hier nicht im Prenzelberg, jedenfalls nicht in einer Seitenstraße der Schönhauser. Das Luftikus ist eine Kneipe, davon gibt es hier viele. Nicht groß und doch hat sie etwas Besonderes, denn sie versteckt sich im Pappelkiez, wie die Leute sagen. Aber vor wem?

Keiner weiß es. Vielleicht ist es die große Schönhauser Allee mit dem Viadukt in der Mitte zwischen den Fahrspuren, über das die U-Bahn rattert. Also überirdisch! Und das in einem Tempo, dass selbst dem langen Lothar ganz schwindlig wird. Im Luftikus gibt es kein Tempo, hier steht die Zeit, selbst beim Tanz.

Aber vielleicht sind es auch die Blicke des Generalsekretärs und seiner Helfershelfer, vor denen sich das Luftikus versteckt. Blicke, die sonst nie haltmachen. Nicht mal vor einer kleinen Kneipe im Prenzlauer Berg. Da könnte sich das Lokal noch so sehr hinter der verfallenen Fassade eines Mietshauses aus der Gründerzeit verkriechen. Aber was ist schon normal. Im Prenzlauer Berg ist nichts normal, sagen schon die Gäste, überhaupt nichts.

Also findet im Luftikus nicht einmal der Generalsekretär Eingang. Der, der sonst jeden Weg kreuzt. Auf jedem Bahnhof, in jeder Schule, in jedem Krankenhaus, in jeder Behörde, selbst im Altersheim oder im Kaninchenzüchterverein. Immer ist er da.

Nur eben hier nicht. Es gibt kein Bild des Generalsekretärs über dem Stammtisch und auch keines über dem Tresen. Auf das ewige Lächeln müssen die Gäste verzichten. Dafür hat schon der dicke Wirt mit den tätowierten Unterarmen gesorgt. Und das seit drei Jahrzehnten. Dabei ist er nur der Sohn des Chefs. Nicht mal den Spitzbart hat er in das Luftikus gelassen. Und da waren die vom Stadtbezirk mindestens drei Mal da.

Nein, hat er gesagt, so was hing hier noch nie. Das Bier schmeckt deshalb auch nicht besser.

Eine kühne Behauptung. Aber glauben wollte das keiner, erzählt er später. Angeblich sind die Männer dann trotzdem unverrichteter Dinge gegangen. Er selbst hat nur mit ein paar Doppelten nachgeholfen. Kann ja sein, manchmal passieren so Wunder.

Egal ob wahr oder nicht. Fakt ist, dass schon der alte Chef, dem das Luftikus bereits vor dem Krieg gehörte, nicht mal den Führer an die Wand ließ. Und das wollte schon was heißen. Mitten in der Reichshauptstadt. Und damals haben sogar die Leute das Lokal boykottiert, weil der Führer nicht über dem Stammtisch hing und beim Biertrinken zuschaute.

Also warum sollte er später die Kommunisten hängen? Im Bilderrahmen versteht sich. Oder gar den Generalsekretär. Noch dazu wo gar keiner mehr auf die Idee kommen würde, das Lokal dafür zu boykottieren. Eher das Gegenteil wäre der Fall. So ändern sich eben die Zeiten. Der Wirt ist doch nicht verrückt. Und der Chef, sein Vater, erst recht nicht.

Nein, das machen die nicht. Und jetzt schon gar nicht mehr.

Ein Generalsekretär, der über dem Tresen hängt und von hinten dem Wirt über die Schulter schaut. Nein, das geht doch nicht. Am liebsten noch über dem Stammtisch! Wo denken Sie hin? Da kann dann keiner mehr sein Bier ruhig trinken.

Nein, das kann man nicht.

Nicht mal auf dem Klo?

Nicht mal da. Lieber pissen die Leute gleich in die Bordsteinrinne auf der Straße. Und die ist sogar eine Allee, jedenfalls heißt sie so: Pappelallee.

So ist es. So und nicht anders. Leute wie Lothar Laurisch würden den Generalsekretär ohnehin verhindern. Oder wie Micha Schüller. Da müsste sich der Wirt dann entscheiden. Die Stammkunden oder der Kommunist!

Denn auf Kommunisten sind die Leute gar nicht gut zu sprechen. Aber wer ist das schon im Luftikus.

Die da oben sollen uns mal schön in Ruhe lassen, sagt der dicke Wirt mit den tätowierten Unterarmen und versucht dann immer zu beruhigen. Seine Hände hält er dabei in die Höhe. Und das ist freundlich gemeint. Die Tätowierungen könnten da auch was anderes verraten: Segelschiff mit drei Kanonen. Und wie kann es anders sein, mit Totenkopf. Aber gut, da sind ja auch noch die vollbusigen Wassernixen.

Warum das Lokal Luftikus heißt, kann keiner sagen, denn das Eingangsschild fehlt seit Jahren. Was nicht fehlt, ist der stechende Geruch, wie Moder. Vielleicht nach kaltem Rauch. Und dem weißen Schimmel, der manchmal kniehoch an den feuchten Ölpaneelen klebt. Da soll man dann besser die Tür zur Straße auflassen.

So ist es. Und die steht dann auch wirklich offen. Luft! Selbst heute, wo doch gar kein Tanz ist und man sogar noch am Tresen Platz bekommt.

Es stinkt eben nach Untergang, sagt Michael Schüller und freut sich. So wie im Kommunismus. Da muss es auch so riechen!

Aber da hören dann schon welche nicht mehr zu. Denn der Schüller, den alle nur Micha nennen, redet gern von Politik. Dabei ist der kleine dicke Kerl in der schwarzen Zimmermannsmontur Brigadier in einer Zimmereikolonne. Aber mit diesem russischen Wort, das den Vorarbeiter einer sozialistischen Brigade beschreibt, kann man den Micha mal. Brigadier! Wie sich das schon anhört. Da rutscht schon die Zunge dreimal aus.

Nun also, der Sozialismus hat es im Luftikus wirklich schwer. Und das nicht nur, weil der ewig lächelnde Generalsekretär nicht über dem Tresen hängen kann. Im Luftikus heißen Brigadiere Schieber. Das ist die Sprache der Zimmerleute, der Maurer, Tischler, Gerüstbauer, Müllfahrer, Schlosser, Bierfahrer, Kohlenträger, Hausmeister und Kneiper. Und die versteht jeder.

Genau!

Da hat dieses Besatzergesäusel des großen Freundes nichts zu suchen. So sagt es jedenfalls Micha Schüller. Soll sich die russische Zunge daran brechen, aber keine deutsche. Schieber ist Schieber!

Und was den Hut betrifft, den trägt der Schüller, wenn auch ziemlich schmutzig und eingedrückt, wirklich. Unter diesem schwarzen Ding, das einem Cowboyhut ähnelt, versteckt er eine Glatze. Sieht man mal von den paar blonden Pflaumenhaaren ab, die sich seitlich über die Ohren ziehen. Aber auch die verdeckt der Hut gänzlich. Und auf den verzichtet der Micha nicht mal am Sonntag.

Unmöglich, am Sonntag!, findet der lange Lothar und schüttelt dann immer den Kopf. Seine Alte würde ihn so nicht auf die Straße lassen. Aber die lässt ihn ja auch nicht zum Tanz.

Der Micha hat das Problem nicht. Denn er hat gar kein Weib, dafür aber das Luftikus. Und das ist wie Wohnzimmer und Weib zusammen.

Nur dass es mehr stinkt, sagt Lothar und hält sich die Nase zu.

Nicht wieder auf den Kommunismus schimpfen, ermahnt der Wirt und zieht dafür die tätowierten Unterarme aus dem Spülbecken. Will ja auch keinen Ärger wegen der Gäste. Schon gar nicht wegen Micha und Lothar, die immer die große Klappe riskieren.

Nein, nein, verspricht der lange Lothar. Elektrikerehrenwort also. Und das zählt eben auch noch was.

Der muss man aufpassen, dass der nicht am nächsten Stromkabel klebt, sagt Schüller und lacht. Solche Versprechen sind lebensgefährlich, noch dazu im Luftikus.

Also beruhigt euch mal, sagt da der Wirt. Für Politik ist hier kein Platz.

Nein, bestätigt Lothar, und wischt sich den Bierschaum von den Lippen. Die Herren sollen mit ihrem Sozialismus bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also Prost.

Prost.

Womit wieder genug Bier fließt. Berliner Pilsner!

Gut, also noch einmal: Das Leben geht weiter. Das ist so ein Satz, wie man ihn so dahinspricht, wenn man wie Lothar am Tresen steht und die Hände in den Hosentaschen vergräbt. Und wenn man sonst nichts weiter zu sagen hat. Und doch erschließt sich im Satz für Hülsmann eine besondere Bedeutung, denn trotz aller Gedanken, die dem jungen Mann durch den Kopf gehen, wäre es manchmal gut zu wissen, dass das Leben weitergeht. Und das am besten jenseits des Blickfeldes des Generalsekretärs. Aber Hans Hülsmann hört ihn ja nicht, diesen Satz. Noch nicht, denn er wartet noch immer in diesem Gebäude der Volkspolizeiinspektion Prenzlauer Berg. Später, ja später wird er ihn hören, wenn er das gelbe Backsteingebäude wieder verlassen kann. Der Weg wird ihn die Schönhauser Allee entlang, dann an der Dimitroff halb rechts in die Pappelallee führen.

Wohin denn auch sonst?

Luftikus, um genau zu sein, hinterer Tisch in der äußersten Ecke noch genauer. Und er wird bei Angie, der einzigen Kellnerin des Luftikus, ein Bier bestellen. Am besten ein großes.