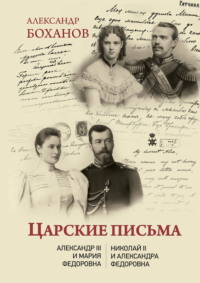

Buch lesen: "Царские письма. Александр III – Мария Федоровна. Николай II – Александра Федоровна"

Портреты русской истории

Книга подготовлена выдающимся российским историком А.Н. Бохановым (1944–2019).

© Боханов А.Н., статьи, комментарии, именной указатель, составление, наследники, 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

Предисловие

Прошлое все больше обступает нас. Причин тому немало, но, быть может, одна из основных – ностальгия по нему. Заполитизированность нашего интереса к собственной истории исказила и представления о ней. Главное же – из нее был удален человек. И если мы еще можем представить себе в общих чертах исторические события, то роль человека-личности оказалась вне пределов исторического процесса. Это стало очевидным уже на заре той нашей истории, начало которой положил октябрь 1917 года.

Зинаида Гиппиус записала в своих «Петербургских дневниках»: «С воцарением большевиков стал исчезать человек как единица… Он вообще начал уничтожаться, принципиально и фактически». Исчезая физически, он должен был быть изгнан и в качестве субъекта изучения; история стала безликой, предстала неким лоном для различного рода бесконечных процессов и движений.

Крушение Российской империи относится к важнейшим события XX века, и падение монархии – узловая тема в судьбе нашего Отечества, его истории. Что же представляли собой люди, волею обстоятельств оказавшиеся наверху в момент исторической смены эпох? Какие нравственные, политические и духовные идеалы и принципы они разделяли? Каковы были их исторические возможности и были ли они у них вообще? Вопросы эти тем более важны, что роль первых фигур в любой авторитарной системе, а именно такой была монархия Романовых, невероятно велика.

Однако до сих пор опубликовано слишком мало надежных документальных материалов, раскрывающих монархическую власть в ее человеческом измерении. Негативные оценки двух последних императоров и их окружения, заимствованные из предреволюционной публицистики и мемуаристки как левого, так и правого толков, на многие десятилетия стали доминирующими в отечественной науке.

Давно назрела необходимость говорить о самодержцах как о полноправных исторических персонажах. То же равносильно и применительно к членам Российского Императорского Дома, являвшего собой особый и сложный мир. К нему принадлежали люди, связанные кровнородственными отношениями, отличающиеся разнообразием интересов, занятий, образом мышления, бытовым укладом.

В книге помещены письма двух последних императоров: Александра III и Николая II, а также императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. В этих бесценных исторических документах раскрываются различные стороны жизни самодержцев и членов правящей династии, их семейные отношения, времяпрепровождение, отношение к политическим событиям, степень участия в них.

Публикуя эти материалы, автор ставил перед собой задачу преодолеть сложившиеся стереотипы в оценках исторических персонажей, показать Александра III, Николая II и их ближайшее окружение в реальных обстоятельствах времени и места, привлечь внимание читателя к нашей недавней истории, ее опыту.

Ибо знание истории формирует гражданина и, как замечательно сказал Николай Михайлович Карамзин, «мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственные чувства и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества».

Книга состоит из четырех глав, каждая из которых предваряется небольшим историческим очерком об императоре или императрице, и содержит их письма и телеграммы. Первая глава посвящена императору Александру III, вторая – императрице Марии Федоровне, третья и четвертая – императору Николаю II и императрице Александре Федоровне соответственно.

Книга в таком объеме представляется впервые.

Основная часть материалов – письма, большинство из них извлечены автором публикации из архивов. Критерием отбора каждого конкретного документа служил исключительно информационный потенциал. Предпочтение отдавалось тем текстам, в которых в максимальной степени либо проявляются черты личности автора, либо нашли отражение важные реалии времени. Почти все письма воспроизводятся по архивным оригиналам.

Переписка Александра III и Марии Федоровны находится ныне на хранении в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). Она охватывает без малого почти три десятка лет: с 1865 по 1894 год. Они начали писать друг другу еще тогда, когда он был молодым наследником престола, а она лишь юной датской принцессой.

В данный период Александр III писал супруге исключительно по-русски, с редким добавлением слов или выражений на французском или на английском языке.

Мария Федоровна писала супругу исключительно по-французски, порой добавляя русские или английские слова или выражения. Представленные ниже письма публикуются в переводе с оригиналов. Перевод доктора исторических наук Марины Цолаковны Арзаканян.

Письма Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны охватывают период 1894–1917 годов.

Всего существует около 1200 писем. Телеграмм примерно в два раза больше.

Александра Федоровна написала 654 письма, Николай Александрович несколько меньше.

Выборочно переписка публиковалась.

Самых значительных публикаций две: издание писем императрицы появилось в Лондоне (1923) на английском1 и в Берлине (1922) на русском языках2 (история переправки писем за границу – отдельная политико-криминальная история).

На русском языке переписка за 1914–1917 годы появилась в 20‑х годах XX века3.

Письма хранятся в ГАРФ, однако оригиналы наличествуют не все. Часть существует только в копиях, а некоторые письма вообще исчезли, и о них можно судить только по публикации Покровского. Оригиналы почти все на английском языке (скоропись), написаны большей частью чернилами, некоторые карандашом.

Состояние оригиналов удручающее. Через несколько лет многие ныне существующие письма вообще будут потеряны.

В ГАРФ имеются переводы всех, в том числе и неопубликованных, писем. Но в публикациях и Набокова, и Покровского имеется немало разночтений, а русские переводы, в том числе и неопубликованных писем, порой искажают смысл исходного текста.

В данной публикации воспроизводятся послания Царицы Александры, написанные Ею во время нахождения под арестом в Царском Селе и Тобольске с расшифровкой и подробными коментариями автора.

Публикация осуществляется на основе правил современной орфографии с сохранением правописания отдельных слов, отражающих стилистику русского языка конца XIX – начала ХХ века.

Под многоточием в квадратных скобках подразумеваются слова, которые не удалось расшифровать, а слова, заключенные в скобках, прочитаны условно. Русская транскрипция иностранных имени географических названий в тексте не оговаривается.

В публикации представлены авторский комментарий, пояснительные замечания к тексту; дана расшифровка отдельных событий, имен, сокращений, не всегда очевидных для читателя.

В конце книги содержатся именной указатель и генеалогия Дома Романовых от императора Николая I, составленные автором.

Александр Боханов

Глава 1

Император Александр III

Царь-миротворец

Александр Александрович Романов стал императором России под именем Александр III 1 марта 1881 года. В тот день, в 15 часов 35 минут, в главной императорской резиденции в Петербурге – Зимнем дворце – скончался его отец, император Александр II, за два часа до того смертельно раненный бомбой террориста. Закон Российской империи гласил: «Вступление на престол Императора считается со дня кончины Его предшественника»4. Хотя процедура «интронизации» произошла на следующий день, но, в соответствии с буквой закона, датой воцарения следует считать именно 1 марта.

День восшествия на престол навсегда остался для Александра III днем скорби по погибшему отцу. Он в резкой форме отметал все попытки придать ему некий торжественный характер. В 1886 году министр иностранных дел Н.К. Гирс получил в этой связи категорическое «монаршее разъяснение»: «Для меня этот день не является праздником и я не принимаю никаких поздравлений»5.

Александр III стал 17 монархом из династии Романовых, правившей в России с 1613 года. Ему только за четыре дня до смерти отца исполнилось 36 лет. Из числа предшественников-царей (с 1721 года – царей-императоров) лишь двое занимали престол в более зрелом возрасте: прадед, император Павел I, которому при восшествии на престол в 1796 году минул 41 год, и отец, Александр II, принявший в 1855 году корону, имея от роду без малого 37 лет.

До момента принятия короны Александр III шестнадцать лет являлся престолонаследником, успел за это время многое повидать и перечувствовать. Полтора десятка лет состоял членом Государственного Совета (главного законосовещательного органа империи), принимал участие в работе Комитета министров, командовал различными частями гвардии и более десяти лет занимал пост командира самого престижного ее подразделения – лейб-гвардии Преображенского полка, имел воинское звание генерал-лейтенанта.

В 1877–1878 годах Александр Александрович принимал участие в войне против Турции за освобождение Болгарии. Девять месяцев находился на передней линии сражений на Балканах, командуя одной из частей русской армии, где проявил себя смелым, но осторожным командиром. За успехи в военных баталиях был удостоен различных наград, в том числе и высоко им чтимого ордена Святого Георгия (Георгиевского креста), дававшегося исключительно за боевые заслуги.

Будучи наследником престола, Александр немало путешествовал, бывал неоднократно за границей: в Австрии, Германии, Франции, Дании, Англии, Бельгии, Голландии, Швеции. Первый раз отправился за пределы России, в Германию, в 19 лет, в 1864 году. Тогда ему пришлось сдавать трудный экзамен на зрелость: впервые самостоятельно встречаться с правителями и министрами, проявлять на людях владение тонким искусством светской учтивости, демонстрировать умение вести беседу на французском и немецком языках. Тот трудный для себя рубеж он преодолел и даже научился делать то, что никогда ему удовольствия не доставляло: стал носить рубашки с запонками и галстуки…

Еще цесаревичем Александр III познакомился с некоторыми известнейшими политическими деятелями. Гостил у английской королевы Виктории, у императора Германии и короля Пруссии Вильгельма I, встречался с Наполеоном III, канцлером О. Бисмарком. Был на «ты» с наследником британского престола Альбертом-Эдуардом, герцогом Уэльским (Эдуард VII), датским наследным принцем Фредериком (Фредерик VIII), датским принцем Вильгельмом – греческим королем Георгом I. На протяжении многих лет неизменно питал большую душевную симпатию к своему тестю – королю Дании Христиану IX.

Александр появился на свет в 1845 году, когда его отец был наследником престола. Он стал вторым сыном, и долгое время никто не мог предположить, что ему суждено стать царем. Его старший брат Николай (1843–1865) после воцарения отца в 1855 году сделался престолонаследником (цесаревичем). Александр же оставался просто великим князем и не испытывал по этому поводу никакого сожаления. В качестве одного из членов Императорской Фамилии его ждала карьера или военного командира, или, что менее вероятно, должности в системе гражданского управления, куда члены династии назначались в редких случаях. Старший брат Николай (Никс) являлся для Александра не только ближайшим родственником, но и самым доверенным другом.

Коренной перелом в судьбе второго сына императора Александра II произошел весной 1865 года, когда в далекой Ницце 12 апреля скончался после тяжелой болезни цесаревич Николай. Александру перешла ответственность наследника престола.

Он получил историческую роль неожиданно, вопреки логическому ходу вещей, и долго не мог свыкнуться с мыслью, что в будущем ему предстоит надеть корону, стать повелителем огромной империи. В день, когда ему исполнился 21 год, записал в дневнике: «Вспомнил я письмо милого брата, которое он написал мне ровно год назад, где он поздравляет меня с 20 годами. Но вот его не стало, и он оставил мне свое место, которое для меня было всегда ужасно, и я только одного желал, чтобы брат мой был женат скорей и имел сына, тогда только, говорил я себе, я буду спокоен. Но этому не суждено было исполниться»6. Его пугала будущая участь венценосца, и он постоянно молил Всевышнего сохранить жизнь «дорогого Папá». Начиная с 1866 года на жизнь Александра II начали совершать покушения представители радикальных политических группировок.

Однако не страхи за собственную жизнь угнетали будущего монарха, а осознание огромной ответственности, которую нес монарх перед Россией, людьми и Богом за дела свои. Хватит ли у него знаний, опыта, умения, предчувствия быть поводырем необозримой империи? Эти вопросы постоянно занимали Александра с апреля 1865 года. Расширял кругозор, постигал сложную механику государственного управления, учился мастерству придворного «политеса». Многое постиг, но так до самого марта 1881 года не был уверен, способен ли он занять трон и стать «Хозяином Земли Русской».

«Меня постоянно ожидает страшная и трудная обязанность и ответственность, но я не падаю духом, потому что знаю, что Господь со мною и в трудные минуты моей жизни я уповаю на Его милосердие и постоянно молюсь, чтобы Он укрепил мой дух и благословил меня на эту трудную обязанность», – записал будущий царь летом 1867 года в дневнике7.

Александр, как истинно православный христианин, в одном никогда не сомневался: земной удел людей определяет Господь и если что и случается, то лишь по Его Промыслу, который смертным далеко не всегда различим и понятен. С ранних пор и до последнего часа никогда в том не сомневался. Во всех «благодеяниях», во всех неожиданных жизненных «удачах» и «везениях» неизменно усматривал сакральный смысл.

После страшного крушения царского поезда в 1888 году, когда семья императора осталась невредимой, в то время как несколько десятков человек погибло, Александр III написал: «Неисповедимыми путями Божественного Промысла совершилось над нами чудо Милости Божией. Там, где не было никакой надежды на спасение человеческое, Господу Богу угодно было дивным образом сохранить жизнь мне, императрице, цесаревичу, всем детям моим»8. Всевышнему он постоянно возносил благодарственные молитвы и за счастье своей семейной жизни.

Смерть брата Николая в апреле 1865 года, помимо переживаний и слез, принесла Александру и радость – через полтора года после того он женился на нареченной невесте усопшего, датской принцессе Дагмар (Марии-Софии-Фредерике-Дагмар). Свою «Минни» Александр всю жизнь безмерно любил и никогда, ни до свадьбы, ни потом, не имел близости с другой женщиной…

12 апреля 1867 года он записал в дневнике: «Уже два года прошло, и именно в эти дни мы познакомились с женой, и внутренняя связь оставалась постоянно. Здесь видимо был Промысел Божий над нами, и Он благословил наш союз. Именно это тяжелое и грустное время сблизило нас с женой. Еще над телом милого брата, сейчас после его кончины, мы горячо поцеловались с Минни. Милый Никса сам как будто благословил нас вместе, умирая, он держал мою руку, а другую держала Минни»9.

Александр Александрович приехал делать предложение датской принцессе в июне 1866 года. Это был его первый визит в Данию. Еще до решительного объяснения с невестой-вдовой, он уже проникся большой симпатией и к семье короля Христиана IX, и к Дании. Отцу Александру II сообщал: «Вообще здесь так приятно и весело, как я и не ожидал»10.

После того как Дагмар дала согласие стать женой цесаревича, а 28 октября 1866 года в Петербурге состоялось бракосочетание и Александр и Дагмар, к тому времени перешедшая в православие и получившая имя Мария Федоровна, стали мужем и женой, Дания сделалась для Александра вторым домом. Нигде, кроме России, он не чувствовал себя так спокойно и уютно, нигде не ощущал по отношению к себе такой душевной теплоты и расположения. «Я всякий раз с особым чувством приезжаю туда, где я взял и выбрал себе подругу жизни, завещанную мне милейшим душкой Никсой», – писал Александр отцу летом 1870 года11. Датской королевской семье их новый русский родственник нравился. Наследный же принц Фредерик вообще стал задушевным другом Александра.

Брак дочери короля и наследника царской короны отмечали в Дании торжественно, придав празднеству государственный размах. Русский посланник при датском дворе сообщал в Петербург, что в день свадьбы «город был разукрашен русскими и датскими флагами, и в 11 часов утра пушечный салют с фортов возвестил населению о предстоящем в тот день торжестве. Во дворце Кристиансборг состоялся парадный банкет, на котором Король сказал прочувственную речь, призвав благословение Всевышнего для Августейшей Дочери своей и высказав надежду, что Она составит счастье своей новой семьи… Вечером состоялся, устроенный населением города, бал по подписке, в котором участвовали все классы населения; бал удостоился присутствия Их Королевских Величеств. Город был иллюминирован, и масса народу толпилась на улицах»12.

У Александра Александровича и Марии Федоровны родилось шестеро детей. Первенец, Николай, будущий наследник престола и последний царь Николай II, появился на свет 6 мая 1868 года в Александровском дворце Царского Села. Счастливый отец подробно описал великое событие не только для семьи и династии, но и для всей империи:

«Мамá с Папá приехали около 10 часов, и Мама осталась, а Папа уехал домой. Минни уже начинала страдать порядочно сильно и даже кричала по временам. Около 12 ½ жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все было приготовлено. Боли были все сильнее и сильнее и Минни очень страдала. Папа вернулся и помогал мне держать мою душку все время. Наконец, в ½ 3 час. пришла последняя минута, и все страдания прекратились разом. Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была – это нельзя себе представить. Я бросился обнимать мою душку-жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал, как дитя и так легко было на душе и приятно»13.

Через две недели состоялись крестины. Великий князь Николай Александрович впервые покинул отчий кров. В золотой царской карете его отвезли в Большой дворец. Восприемниками были: царь, великая княгиня Елена Павловна, датский наследный принц Фредерик, датская королева Луиза и русская царица Мария Александровна.

Через год, 26 мая 1869 года, появился на свет сын Александр, к великому горю родителей скончавшийся, не прожив и года.

27 апреля 1871 года родился Георгий, 25 марта 1875 года – Ксения, 22 ноября 1878 года – Михаил. Младшенькая Ольга появилась на свет 1 июня 1882 года. Она стала единственным порфирородным ребенком, так как к тому времени отец и мать уже более года были венценосцами.

«Рождение детей есть самая радостная минута жизни и описать ее невозможно, потому что это совершенно особое чувство, которое не похоже ни на какое другое», – писал цесаревич летом 1869 года своему учителю К.П. Победоносцеву14.

Со стороны семья Александра III производила впечатление патриархальной русской семьи. Признанным главой – хозяином – был отец, которому все подчинялись. Мир и духовные ценности семьи тоже традиционные: почитание старших, вера в Бога, соблюдение всех церковных обрядов и бытовых норм. Но это внешнее восприятие фиксировало лишь формальную сторону. На деле все было не совсем так.

Муж, оставаясь признанным хозяином (его роль базировалась лишь на бесспорном моральном авторитете, и он никогда ничего не делал, чтобы утвердиться в этой роли какими-то силовыми методами), фактически передал Марии Федоровне все права по управлению семейной жизнью. Как воспитывать детей, каких учителей к ним приглашать, куда ехать отдыхать, какие книги им читать, кому писать письма, когда читать молитвы и за многое другое отвечала именно мать. Конечно, она согласовывала свои действия и решения с мужем, но тот почти никогда не менял ничего, по существу, порой только вносил некоторые коррективы.

Дети делились «на старших» (Николай, Георгий, Ксения) и «младших» (Михаил, Ольга). Родители любили всех, но некоторые нюансы этого чувства все-таки можно уловить по сохранившимся документам. Мария Федоровна отдавала предпочтение старшим, отец же – младшим.

Александр Александрович и, став императором, мог часами гулять с детьми, кататься на санях, заниматься строительством ледяных горок и домов в парке. Душа всегда отдыхала и радовалась, но времени часто не хватало. По мере взросления у детей появлялся свой мир, куда взрослым, в том числе и «дорогому Папá», входа не было. Это было понятно, но грустно. «Вообще, когда дети подрастают и начинают скучать дома, невесело родителям, да что делать? Так оно в натуре человеческой», – с тоской писал Александр III жене весной 1892 года.

Цесаревич Александр Александрович везде, «денно и нощно», ощущал груз престолонаследства. Нигде не мог забывать о том, что он не простой смертный. За пределами империи следовало быть особо острожным. Там никто никаких скидок не делал. Лишь в Дании, «близкой и родной», всегда чувствовал себя уютно и спокойно. «Милая Ма, пишу тебе снова из милейшего Фреденсборга, где я себя чувствую так хорошо и так счастливо, что и написать не могу», – сообщал цесаревич императрице летом 1867 года15.

Александр знал, что он «государственный человек» и главное для него – благо России. В одном из писем матери в начале 1875 года в сердцах заметил, что ему в окружающем мире «многое становится безразличным». Однако тут же заявил, что «есть вещи, которые я не переношу хладнокровно, и это все, что касается [до] Папа, до Тебя, до жены, до детей и до дорогой России»16.

Александр III cтал царем при весьма печальных обстоятельствах. Его «дорой Папá» погиб насильственной смертью, система государственного управления находилась в параличе, финансы страны пребывали в плачевном состоянии. Недовольство ощущалось в различных кругах общества. Либерально настроенные люди считали, что «нестроения» проистекают из непоследовательности и половинчатости общественных реформ, начавшихся в 60‑х годах. Некоторые даже полагали, что курс преобразований должен касаться не только отдельных сторон жизни страны, но и затронуть политическую систему в целом. В последние годы царствования Александра II разговоры на тему о необходимости перехода к конституционно-представительному образу правления стали чрезвычайно модными не только среди интеллигенции, но даже и в высшем обществе России.

Представители же консервативных кругов усматривали причину социального неустройства в скороспелых и непродуманных решениях, направленных на быстрое реформирование «всего и всех». Они были убеждены, что либеральные приемы управления, развитие гражданских прав и свобод, представительные формы управления может быть и хороши в других странах, но не подходят для России, где принципы царской власти базировались не на писаных законах, а на религиозно-нравственных принципах, которые по самой своей сути не могли подлежать реформированию. Твердая и честная власть – вот что может вывести страну из кризиса. Подобные представления разделял и Александр III.

Будучи цесаревичем, Александр Александрович не всегда в душе одобрял то, что делалось его отцом. Однако никогда не только не критиковал, но даже и не высказывал неудовольствия, полагая, что нежелательные меры и решения были «навязаны Папá» его окружением. Со многими же сановниками и министрами нередко «полемизировал» и в Государственном Совете, и на заседаниях Комитета министров по поводу тех или иных решений.

После же 1 марта 1881 года Александр Александрович навсегда отбросил душевные неудовольствия, и его память об отце осталась высокой и светлой.

С душевным трепетом, со слезами на глазах читал завещание Александра II, слова и наставления отца. «Я уверен, что сын мой, Император Александр Александрович, поймет всю важность и трудность высокого своего призвания и будет и впредь, во всех отношениях достоин прозвания честного человека, которым величал его покойный старший брат его Никса. Да поможет ему Бог оправдать мои надежды и довершить то, что мне не удалось сделать для улучшения благоденствия дорогого нашего Отечества. Заклинаю его, не увлекаться модными теориями, пещись о постоянном его развитии, основанном на любви к Богу и на законе. Он не должен забывать, что могущество России основано на единстве Государства, а потому все, что может клониться к потрясениям всего единства и к отдельному развитию различных народностей, для нее пагубно и не должно быть допускаемо. Благодарю его, в последний раз, от глубины нежно любящего его сердца, за его дружбу, за усердие, с которым он исполнял служебные свои обязанности и помогал мне в Государственных делах»17.

Первая задача, вставшая перед Александром III после воцарения, – укрепление власти и беспощадная борьба с террористами. В условиях общего брожения и сумятицы (некоторые уверенно предрекали скорое крушение) проводить дальнейшие эксперименты в области государственного управления представлялось немыслимым.

Скоро слово нового монарха прозвучало на весь мир. 29 апреля 1881 года появился Высочайший манифест, прогремевший как гром набатного колокола: «Посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления, в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких поползновений». Далее новый царь призывал всех верных сынов Отечества ободриться и содействовать «искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России ее благодетелем, возлюбленным Родителем»18. О политических преобразованиях теперь речи не шло. Манифест для многих оказался неожиданным. Стало ясно, что времена либеральных реверансов миновали.

Летом 1881 года Александр III писал брату, великому князю Сергею Александровичу: «Назначив почти везде новых людей, мы дружно принялись за тяжелую работу и, Слава Богу, с трудом и понемногу идем вперед и дело идет гораздо успешнее, чем при прежних министрах, которые своим поведением заставили меня уволить их от занимаемых должностей. Они хотели меня забрать в свои лапы и закабалить, но это им не удалось и как я счастлив, что отделался от них, а в особенности от гр. Лориса (граф М.Т. Лорис-Меликов, министр внутренних дел. – А.Б.), который заварил такую кашу своим популярничанием с журналистикой и игрой в либерализм, что еще немного и мы были бы накануне полнейшей революции. Не могу скрыть, что и теперь еще далеко мы не в нормальном состоянии и много еще будет разочарований и тревог, но на все надо быть готовым и идти прямо и смело к цели, не уклоняясь в сторону, а главное – не отчаиваться и надеяться на Бога!»19

Александр III смело и решительно повел борьбу с врагами. После цареубийства прошли аресты и прямых исполнителей и некоторых других, которые в этом злодеянии лично не участвовали, но готовили новые. Всего арестовали около пятидесяти человек.

Самые главные – убийцы государя. Их было пятеро. Вина их было полностью доказана, и суд приговорил их к высшей мере наказания. (Смертная казнь за уголовные преступления в России не применялась. К этой мере приговаривались лишь за преступления против государства. Всего за время царствования Александра III, за тринадцать с половиной лет, было казнено 17 человек. В их число входил и старший брат Ленина Александр Ульянов, казненный за подготовку цареубийства в 1887 году.)

Александр III не сомневался, что с врагами России надо вести непримиримую борьбу. Но не только полицейскими методами, но и милосердием. Надо различать, где истинные, непримиримые противники, а где заблудшие души, позволившие, по недомыслию, втянуть себя в противоправительственные действия. Такие достойны снисхождения. Император сам всегда следил за ходом дознания по делам политическим. В конце концов, все судебные решения предоставлялись на его усмотрение, многие просили о царской милости, и ему надлежало знать подробности. Порой и дело до суда решал не доводить. Когда в 1884 году в Кронштадте был раскрыт кружок революционеров, то царь, узнав из показаний обвиняемых, что мичман флотского экипажа Григорий Скворцов обливается слезами, кается и дает чистосердечные показания, отдал приказание: доставить мичмана к нему. После беседы, когда убедился, что тот действительно страдает и переживает, распорядился: Скворцова отпустить и судебному преследованию не подвергать.

Александр III принял бразды правления, когда экономическое хозяйство страны если и не лежало в руинах, то очень скоро могло в них превратиться. Война с Турцией и массовый выпуск в обращение бумажных денег подорвали кредит и поставили финансы России на грань краха. После окончания войны делались попытки исправить положение. Правительство заключало крупные займы за границей и хотя банкротства не последовало, но тяжелое положение сохранялось.

В 1881 году государственный долг превышал 1,5 млрд рублей (при государственном доходе в 653 млн), а ежегодные платежи по заграничным займам поглощали более 30 % всех государственных поступлений. Плохой урожай 1880 года усугубил экономическое положение. Деньги стремительно обесценивались, деловая активность замирала.

Перед Министерством финансов и его главой Н.Х. Бунге император ставил главную задачу: выправить положение.

Одной из первых мер финансовых мер явилось понижение размера выкупных платежей для крестьян, которые те вносили за землю после отмены в 1861 году крепостного права. Сумма выплат была сокращена на 12 млн рублей, что при острой нехватке государственных средств стало непростым решением. Но его безоговорочно поддержал Александр III, считавший, что правительство должно заботиться о повышении благосостояния сельского населения. В этих же целях для облегчения возможности получения кредита мелкими хозяевами, в 1882 году был учрежден Крестьянский поземельный банк. Он выдавал ссуды на покупку земли. За первые десять лет существования Крестьянского банка крестьяне на займы банка приобрели в собственность более 2 млн десятин земли (десятина = 1,01 гектара).