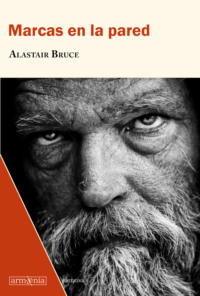

Buch lesen: "Marcas en la pared"

ALASTAIR BRUCE

Marcas en la pared

Traducción de Cristina Lizarbe

www.armaeniaeditorial.com

Título original: Wall of Days

Edición original: Umuzi, an imprint of Random House Struik Ltd., Johannesburg, 2010

Primera edición: marzo 2018

Primera edición ebook: agosto 2021

Ilustración de cubierta: © Lee Jeffries, 2013

Fotografía de solapa: © Tabatha Bruce, 2010

Copyright © Alastair Bruce, 2010

Copyright de la traducción © Cristina Lizarbe Ruiz, 2017

Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2018, 2021

Armaenia Editorial, S.L.

www.armaeniaeditorial.com

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-84-18994-09-8

Para Tabatha y Sophia, con amor

1

No ha dejado de llover desde hace diez años. Llevo una escrupulosa cuenta del tiempo y puedo afirmar esto sin miedo a contradecirme. Ha habido días en los que no ha llovido nada y la mayoría de veces suele parar durante unas pocas horas. Pero son pausas en una caída incesante que promete sumergir esta isla algún día. Ya hay zonas saturadas. Las ciénagas son el doble de grandes desde que llegué y los acantilados del norte están derrumbándose sobre la bahía, sus muros de barro no casan con la lluvia. Es un lugar, esta isla, a medio camino entre el agua y la tierra, un mundo entre mundos, un mundo en transición. Cuando camino por las praderas y las ciénagas rumbo a las turberas del sur, puedo sentir cómo el suelo cede bajo mis pies, como si flotara. Tarde o temprano, lo único que quedará será la colina rocosa donde he establecido mi hogar. La cueva de la colina es el único lugar de la isla que permanece seco, y es cálida. Mantengo vivo el fuego y he fabricado una especie de puerta usando la balsa que me trajo a esta isla.

A veces, la lluvia es tan ligera que parece bruma. Puedo ver cómo se cuela en la cueva por debajo de la puerta. Llega desde el océano y se instala sobre las ciénagas. Se arremolina, se revuelve, empiezan a formarse rostros.

Al final del día, hago una pequeña marca en la pared de la cueva con una piedra. La séptima raya que dibujo cruza las seis anteriores. Cuando llego al final de la número cincuenta y dos, más una o dos marcas adicionales cada cuatro años, empiezo una nueva hilera. Anoche llegué al final de la décima. Esta noche empezaré otra. Todos los años, cuando marco la última raya, recuerdo que me contaron por qué medíamos el tiempo de esta manera, incluyendo el asunto de los días adicionales, pero todos los años me doy cuenta de que he olvidado el motivo. Supongo que tiene algo que ver con la luna, una luna que no he visto desde hace una década. Mucho de lo que hago, de lo que solíamos hacer, se debe a razones que no puedo recordar. Me atrevo a decir que nadie las recuerda.

Marcas en una pared. Es la segunda vez en mi vida que hago marcas en una pared. Significan más que simples días. Eso es algo que no olvido.

Hay madera en la isla. En el este hay un pequeño bosque. Es un lugar oscuro. Aún más oscuro. La luz parece no penetrar hasta el suelo, a pesar de que los árboles están dispersos entre sí. Por alguna razón, el bosque no se ha extendido. No he visto árboles jóvenes, solo maduros. Me permito cortar uno cada ocho semanas. Eso y la turba que extraigo son mis fuentes de combustible.

He fijado este periodo de ocho semanas por una simple razón. Mis cálculos demuestran que en esta isla me quedan como mucho unos veinte años, y la última vez que conté los árboles había ciento treinta y tres. Eso es aproximadamente uno cada ocho semanas. Llevo con esta práctica desde la decimoséptima semana de mi llegada. Al principio era muy derrochador y corté más de los que debía, antes de darme cuenta de que no crecían árboles nuevos que los reemplazaran.

Comencé por el centro del bosquecillo, por la parte más oscura, y poco a poco voy abriéndome camino.

Las turberas están a una milla de mi cueva, en dirección al bosque. También las he medido. También me he asegurado de que duren veinte años.

La cueva, los acantilados, el bosque, las ciénagas, las turberas —islas en un mar de hierba húmeda. Islas dentro de una isla. Un día dibujé un mapa de la isla en la pared de la cueva, enfrente de la de la cuenta de los días. Marqué la cueva con una x. Este es mi mundo.

No sé si me harán falta veinte años. Ya no soy joven. Dentro de veinte años yo tendré setenta y tres. Muy pocos llegan a esa edad. Debería marcharme antes.

La isla es silenciosa. Solo se oye la lluvia, el suave viento. Cuando camino por las praderas, mis manos, colgando a cada lado de mi cuerpo, se llevan la humedad de las briznas de hierba. Oigo el sonido de mis pies en el barro y el suave canto de la hierba en la brisa. También hay gaviotas, bastantes menos que al principio. De vez en cuando, encuentro alguna tirada en un charco. Si las encuentro antes que los gusanos, suelen ser comestibles. Las lavo con agua de mar, les corto la cabeza, les saco las tripas. Si envuelvo la carcasa con barro y la cocino en el fuego, las plumas salen con el barro endurecido.

Caminar por el barro es complicado. Te absorbe, te sujeta por los tobillos. Solo si te mueves puedes sentir que escapas. Es más una ilusión que otra cosa. La ciénaga es traicionera si no te andas con cuidado. Algunos charcos son más profundos de lo que parecen y están llenos de barro espeso. Pero sé dónde están. Si no fuera así, y me pillara débil, podría acabar resbalando dentro de una ciénaga, quedaría atrapado por el agotamiento y el frío, tragando barro sin parar.

Podría haber construido caminos por toda la isla si hubiera tenido madera o piedra suficientes. Un camino desde mi cueva hasta las turberas, otro hasta el bosque. Otro hasta mis zonas de pesca, y hasta los acantilados del norte, otro rodeando la isla. Podría haber construido muchas cosas. Pero habría necesitado más de lo que la isla me ofrece, y tal vez también una mano extra.

Ya no hablo solo. Fue la única forma de no volverme loco cuando llegué aquí. Ahora, el sonido de mi voz sería extraño en medio del silencio. Si hablara, nadie podría escucharme, nada salvo el viento, la lluvia, el mar. No es un mundo para hablar. No tengo a nadie que me ayude. No creo que eso sea algo malo.

Tampoco hablo porque imaginaría respuestas. Una voz detrás de una roca, detrás de un árbol, desde lo alto de un acantilado. El interlocutor escondido, animándome a encontrarlo, esperándome.

De las dos fuentes de combustible, prefiero recoger turba que cortar árboles. Troceo la turba en pedazos casi del tamaño del torso de un hombre: un pie de largo, un pie de ancho, un pie de profundidad. Uso una pala que me traje a la isla. Llevo tres trozos a la cueva para que se sequen. Si están completamente secos cuando los uso, arden durante mucho tiempo y producen poco humo. Utilizo más turba que madera porque hay más cantidad, y usando ambas cosas en esta proporción me durarán veinte años. Es una suerte. No estaría bien irse antes de tiempo, antes de estar listo.

Excavar turba es una de las actividades de las que más disfruto en esta isla. Hay cierta uniformidad satisfactoria en la tarea, una precisión matemática que encaja conmigo. No pienso en el hecho de que cada extracción es un paso más hacia el final. Prefiero sentirme orgulloso de mi trabajo. Si alguien echara un vistazo alrededor, vería que estoy trabajando en un círculo irregular alrededor de los bordes del lecho de turba. Al final, las espirales serán visibles claramente, aunque puede que los bordes se hayan cubierto de hierba o, lo más probable, de agua. Por lo que sé sobre la turba, se trata de un lecho pequeño. Hay una capa fina de hierba y barro antes de llegar a ella, y la profundidad es de poco más de un pie. Aunque suficientemente grande para mí. Además del orden y de la simplicidad de la tarea, me gusta el sonido de la pala abriéndose paso por la turba. Un sonido visceral, más poético que el sonido del hacha contra la madera.

Cada pedazo o cada árbol que corto es un paso más hacia el final. No me da miedo. Espero estar listo para irme antes de que llegue ese momento.

Veinte años no es tanto tiempo. Ya llevo diez aquí. Si hubiera tardado tres veces más en cada tarea, en cada paso, en cada movimiento de hacha y en cada palada, puede que a estas alturas se me hubiera acabado el tiempo. Me imagino ralentizado. Haría que este mundo fuera aún más silencioso.

Mis noches aquí son tranquilas. Hay muy poco que hacer después de comer. A la luz del fuego, arreglo mis redes de cangrejos, remiendo mi ropa, hago anotaciones en el mapa. Tengo dos diarios y un poco de tinta que traje conmigo, y es en estos diarios donde registro mis medidas, mis observaciones, mi letra cada vez más pequeña, las líneas cada vez más cerca unas de otras. Allá donde puedo uso carboncillo, como en el mapa de la isla. Para operaciones sencillas, como la cuenta del tiempo, raspo las paredes con una piedra como si fuera un cavernícola. O como un convicto. Ambas son descripciones acordes con mi persona.

En cuanto acabo estas pequeñas tareas, no tengo nada que hacer excepto irme a dormir. No tengo vino que beber ni tabaco que fumar. Aquí llevo una vida de monje.

A veces me cuesta dormir. Al principio era difícil y últimamente me está costando aún más. Un signo de la edad. Tengo una técnica. Cuando es la hora, cierro los ojos y escucho. Escucho el sonido de la lluvia, el sonido del viento, las distantes olas, las gaviotas. Intento apartar cualquier otro pensamiento y recuerdo. La mayoría de las veces suele funcionar, pero de vez en cuando veo caras, personas detrás de mis párpados, y el chillido lejano de una gaviota se convierte en el grito de un niño, y me pongo alerta, helado hasta la médula.

Arreglo mis redes y hago mis cálculos, marco el tiempo en las paredes de mi cueva. Duermo, cuando puedo, desde el atardecer hasta el amanecer, y cuando estoy despierto me mantengo ocupado. No puedo hacerlo de otra manera. No tengo por qué estudiar la isla tal y como lo he hecho. No tengo por qué ser tan meticuloso con la turba y los bosques. Podría atiborrarme, encender fuegos, secarlo todo, hervir agua para asearme. Pero me aferro a ciertas normas con las que siempre he vivido. Cada mañana, nado en el mar, como, generalmente los restos de la comida de la noche anterior, y después de eso voy a buscar combustible. Paso las tardes pescando o recogiendo comida de algún tipo. Hay unas pocas hojas y tubérculos comestibles en el bosque, brotes de hierba, hongos. Esto, junto con el pescado, los cangrejos, las gaviotas, los tubérculos y los gusanos, es lo que me alimenta.

Cuando camino por la costa mantengo la cabeza gacha, buscando cangrejos y peces muertos. Si veo alguna especie nueva de pez o de crustáceo y está relativamente fresco, lo meto en mi bolsa para revisarlo más a fondo en la cueva. Una vez lo he examinado, me lo como si creo que no me sentará mal. Hasta ahora he tenido suerte, aparte de las tres variedades de hongos que me dieron náuseas. Hay una zona de la costa donde crecen algas. Suelo cortar algunos trozos y me los llevo también. Meto moluscos en su interior y lo dejo cerca de un fuego vivo. Los moluscos se cuecen por dentro y salen tiernos y con sabor a océano. Es uno de mis escasos lujos en esta isla.

Cocinar con algas es algo que aprendí hace años. Estábamos en el noroeste, navegando por la costa hacia otra isla en nuestras pequeñas barcas, volvíamos de una campaña para encontrar tierra fértil. En eso parecía consistir todo nuestro mundo: unas pocas islas separadas por grandes océanos. Algunas son desiertos, otras marismas muertas, la mayoría inhabitables. Muy pocas son capaces de desarrollar vida. No habíamos encontrado nada. La mayor parte de la unidad había perdido la vida y el enemigo estaba acosándonos. Mis hombres estaban hambrientos. Hasta entonces la línea de costa había resultado estéril, pero esa noche tocamos tierra cerca de un tramo rocoso de playa y envié a varios hombres a ver qué podían encontrar. Regresaron con un festín recogido de entre las rocas y lo cocinamos dentro de las algas. Era poco frecuente encontrar comida como aquella y resultó ser el último bocado que probamos en días. Moríamos tanto de hambre y de enfermedad como por las lanzas, las flechas y las armas del enemigo.

En cuanto he recogido comida, compruebo mi suministro de agua. Tengo tres recipientes para el agua. En la isla no hay arroyos, pero conseguir agua es fácil. En un lugar donde nunca deja de llover, sería difícil morir de sed. He formado un círculo con piedras y he puesto una tela encima. El centro de la tela está más bajo que los bordes. Coloco uno de los recipientes bajo la tela. Casi todos los días se desborda.

Cuando consigo comida y agua suficientes, me dedico a estudiar la isla. Estoy clasificando las plantas y los animales que hay aquí. Hasta ahora, he contado cinco variedades de peces, dos anémonas, algas, lapas, dos tipos de cangrejos, siete tipos de hongos, cuatro comestibles, tres que provocan náuseas, tres tipos de hierba, un tipo de árbol, ocho clases distintas de plantas, una especie de gaviota y una de gusano.

No hay mucha vida en la isla. No hay ratas, ni conejos, ni topos. Las gaviotas están desapareciendo y no hay más aves. Pero eso suele ser frecuente y se trata de una isla pequeña. Como si la hubieran cortado. Probablemente ocurrió hace miles de años, a diferencia de la mayoría de islas que conozco, que parecen haberse formado en un pasado bastante más reciente.

He recorrido cada milímetro de esta isla, desde los acantilados hasta las praderas, desde el bosque hasta los lechos de turba, luego alrededor de la isla, por la costa rocosa y embarrada, pasando por la bahía donde pesco y la costa oriental, más salvaje. Se puede recorrer mucho terreno en diez años. He tocado todas las rocas, todas las plantas, he mirado detrás de cada árbol y dentro de cada charco. He saboreado sus raíces, su agua, su vida. Cada vez tiene menos sorpresas para mí. Somos viejos compañeros.

Estoy midiendo la costa de la isla, una tarea difícil cuando parte de ella se sumerge en el mar cada día. Estoy obsesionado con la representación de la isla a escala, con mantenerla a escala, y borro líneas de carboncillo cuando tengo que hacerlo.

Hacer un circuito completo de la isla, que ahora tiene unas quince millas de circunferencia, lleva cuatro horas. Puedo dar una vuelta por la playa o las rocas si la marea lo permite. Si está alta cuando llego a los acantilados del norte, tengo que escalarlos y esquivar la costa durante un buen rato. Esto hace que el paseo se alargue media hora. Por supuesto, si estoy tomando medidas me puede llevar más tiempo.

Cuando llegué, la isla tenía una circunferencia mayor, de unas dieciocho millas. He perdido tres millas en diez años. Si esto continúa al mismo ritmo, la isla durará otros cincuenta años. Pero no lo hará. A medida que la circunferencia de la isla disminuye, el área relativa expuesta al mar y a los elementos crece, acelerando así la erosión. Los acantilados están desapareciendo más rápido que hace diez años, más rápido hoy que ayer. Cuando el mar se abra paso por las ciénagas, el proceso se acelerará aún más y la isla desaparecerá en poco tiempo. He fantaseado con la idea de construir un dique y, de hecho, pasé un mes trabajando en ello hace unos años, pero he abandonado esa idea. La isla no es mía y no puedo controlarla. Un día desaparecerá y yo también tendré que marcharme, si no lo he hecho para entonces. El final de nuestras dos historias.

La idea de que un círculo disminuye de tamaño más rápido cuanto más pequeño se hace es algo en lo que pienso a menudo. He pasado tardes calculando el ratio de aceleración y tratando de precisar el momento en el que la isla desaparecerá. Veinte años es la cifra que he obtenido. Dentro de veinte años la isla seguirá aquí, pero tendrá un tamaño que ya no me permitirá mantenerme con vida. Pasaría mis últimos minutos echado sobre la isla, los dedos de los pies en el océano del sur, los dedos de las manos en el del norte. Al menos, es así como parecería.

En realidad, no sé si esto es correcto. No soy matemático y no tengo a nadie que les dé el visto bueno a mis cálculos. Cuanto más pienso en ello, menos obvia es la idea. Se podría decir que cuanto más pequeña se hace la isla, más despacio desaparecerá. Hoy se hunde menos rápido que ayer, menos que el día anterior. Tal vez llegue un día en el que la isla deje de hundirse del todo, y seguirá ahí mucho después de que yo haya desaparecido.

Así es como lleno mi tiempo. Y es una buena forma de emplear el tiempo. Cuando me vaya dejaré un registro para futuras generaciones, si es que las hay. Puede que sea poca cosa en una isla pequeña de una parte olvidada del mundo, pero dejaré un legado, dejaré una crónica de este lugar.

He marcado algo más en mi mapa. Otro lugar que suelo frecuentar. Unos tres años después de llegar aquí, y durante dos años y medio, cada día al anochecer cogía una piedra con un tamaño del triple de mi puño y la colocaba en una zona de las praderas donde apenas crece nada comestible. Al día siguiente colocaba otra al lado. Después de una ronda de treinta, comenzaba otra. Treinta y una rondas, la última solamente con diecisiete piedras en ella. Cada día durante novecientos diecisiete días. Y ahora vuelvo allí cada día. No parecen muchas. Mi campo de piedras parece insignificante. Todos los días me planto delante y contemplo las piedras salpicadas de lluvia. Reflejan las nubes. Al anochecer, con la cabeza inclinada y los ojos entrecerrados, todas las piedras cobran vida, se convierten en espíritus. Nadan a mi alrededor, me engullen, me sumergen en las aguas grises.

Una vez, escuché una historia que hablaba de un humo negro que cubría la tierra. La gente nacía en él, lo respiraba, moría en él. Estuvo tanto tiempo ahí que la gente olvidó la causa, si es que la supieron alguna vez. Muchos se mudaron bajo tierra, empequeñecieron, se alimentaban de raíces y de un barro asqueroso. Poco a poco, empezaron a salir. Algunos murieron, atrapados entre el aire oscuro y la asfixiante tierra. Los imaginaba con las piernas incrustadas en el barro, los brazos alzados hacia el cielo. Otros despertaron y la tierra comenzó a moverse bajo aquella luz gris. Pero esto solo es una historia.

Estando aquí, con las sombras a mi alrededor, imagino que esto es lo que aquello debió de ser para ellos. La media luz, no poder respirar.

Este lugar está justo en el límite de los territorios bajo el nombre de Bran. Hacia el este se encuentra Axum, su único rival y el otro único asentamiento que el mundo conoce.

Existen rumores, leyendas de otras cosas y de otros lugares. Existen medidas del espacio y del tiempo que nosotros no hemos establecido, existen palabras para cosas que nadie ha experimentado, existen cosas que damos por ciertas pero que no podemos demostrar. Digo que llevo una vida de monje. El mundo no conoce monjes, pero yo conozco la palabra y sé, o creo saber, que describe a un hombre que vive de forma ascética. Tenemos plástico, tenemos la palabra «plástico», pero ni lo producimos ni sabemos cómo producirlo. Sabemos que el norte y el sur no son habitables, pero no podemos recordar qué los hizo así. La historia del humo. Fragmentos de conocimiento, fragmentos de recuerdos colectivos. Hay historias de una época con muchos más de nosotros, una época de abundancia. Pero aquello ocurrió mucho antes de que nuestra historia comenzara, y mucho antes de lo que puedo recordar. Mi papel en Bran implicaba que había visto más, que había visto cosas que pocas personas creerían. Un barco enorme semienterrado en un desierto. Edificios en ruinas en el fondo de un lago. Todas estas pistas hacia un pasado que no podíamos leer por miedo a lo que podrían significar, por miedo a descubrir lo que éramos antes. He visto muchas cosas que reflejan un pasado mucho mayor que nuestro presente. Pero nunca estuvimos listos para el pasado. El presente ya era problema suficiente.

De camino aquí, después de una semana de navegación desde mi partida, el mar se volvió cristalino. Me asomé al borde de la balsa y pude distinguir varios metros de profundidad. Pasé mucho tiempo observando, sin ver nada, solo agua. Y entonces aparecieron formas oscuras. Me dejé llevar entre ellas. Algunas llegaban hasta arriba y pude ver ruinas, siluetas de edificios, los espacios entre ellos. Pasé sobre una columna que llegaba casi hasta la superficie. En lo alto de la columna se encontraba la estatua de un hombre. Me estiré para tocar el agua, sumergí el brazo hasta el hombro, intenté tocarlo. Llevaba un sombrero. Tenía el porte de un militar. Su rostro era inexpresivo, su cara de piedra. Las puntas de mis dedos rozaron la parte superior de su cabeza y luego desapareció. El océano se lo tragó. De nuevo y para siempre sin tocar, oculto. Seguí navegando.

He sido abandonado aquí. Nadie se aventura en el norte ni en el sur. Bran está al oeste, Axum al este. Las fronteras de los dos asentamientos, ambos islas, aunque mucho más grandes que esta, no están vigiladas. No teníamos los recursos necesarios y probablemente ahora tampoco, y cuando me marché hacía años que no había intrusos en nuestra región. Las dos facciones se dejaron en paz la una a la otra. Dejamos que cada uno se las arreglara solo. Durante un tiempo, se enviaron embajadores de una región a otra para garantizar que el Programa se llevara a cabo según los términos del acuerdo de paz. Sin embargo, a medida que se hacía evidente lo bien que funcionaba el Programa, lo beneficioso que era para ambos grupos, no hubo necesidad de monitorizarnos los unos a los otros.

Eso fue hace mucho tiempo. Mientras estoy aquí sentado, pescando, con la lluvia cayendo suavemente sobre mi lona impermeable, tengo la sensación de que puede que todo eso no haya ocurrido. El sonido de la lluvia sobre su superficie me reconforta. Tengo calor, tengo comida, he encontrado una forma de salir adelante.

Me imagino como si estuviera a distancia: un hombre en cuclillas sobre una roca húmeda, bajo una lona amarilla, con una caña de pescar estirada dentro del mar. Tras él, la arena, los acantilados desmoronados, las praderas y una inmensa extensión de cielo gris. Estoy subido al acantilado, mirándome a mí mismo, observando el océano, y esto es lo que veo.

Algo da un tirón a la caña y regreso, vuelo sobre el borde del acantilado.

El pez es grande. Me servirá para dos días. Lo saco del agua, cojo una piedra y lo golpeo en la cabeza. Lo limpio allí mismo, coloco mi cuchillo justo debajo de su mandíbula y lo abro con un solo movimiento. He hecho esto muchas veces. Saco las tripas con los dedos y se las arrojo a una gaviota solitaria posada sobre una roca. Lavo la cavidad en el mar y meto el pez en mi bolsa.

Mientras me incorporo y me giro hacia el camino que conduce al acantilado, algo me llama la atención. Lo veo desaparecer detrás de la cumbre. Durante unos pocos segundos, me asusto y creo haber visto una cabeza. No dura mucho. Me doy cuenta de que no estoy seguro de lo que he visto, si es que de verdad he visto algo. Me ha pasado otras veces. He visto cosas. Cada vez es más frecuente. Pero tiene que haber sido la hierba ondeando al viento, una gaviota o simplemente la vista deteriorada de un hombre mayor. Retomo el camino que conduce a la cueva.

Por la noche, vuelvo a pensar en la criatura de la cumbre. Por la noche cambia. Siempre lo hace. La cabeza se convierte en una cara, una cara con los huesos visibles a través de agujeros en la piel y los dientes arrancados.

No duermo y espero hasta el amanecer. Es una de esas mañanas más luminosas de lo habitual. Cada día es un tono de gris. Varía desde el casi blanco hasta el casi negro. No he visto el sol desde hace diez años, pero de vez en cuando puedo ver un disco de color blanco intenso a través de las nubes. Hoy es uno de esos días. Nado, como, me pongo el abrigo y me dirijo a recoger combustible.

El abrigo, ropa de repuesto, un cuchillo, un trozo de cuerda, impermeables, hilo de pescar y anzuelos, una lona que sirve de vela, recipientes para el agua, galletas, cordeles, un par de botas de repuesto, una pala, un hacha, mis materiales de escritura, una brújula y una carta de navegación antigua. Esto es lo que se me permitió. Esto es lo que traje a la isla y lo que tengo ahora, algunas de esas cosas las he reparado varias veces.

Tuve que sustituir el mango de mi hacha unos pocos meses después de mi llegada. El original se rompió mientras cortaba un árbol. No se astilló. Se partió en dos trozos limpios. Mi mano, impulsada por el movimiento de mi brazo, pasó rozando el mango roto. Hizo un corte profundo en las puntas de mis dedos. Los puse a contraluz y durante un instante pude ver el hueso antes de que saliera la sangre. Sangré abundantemente y observé cómo goteaba sobre la tierra. No había nada que pudiera hacer. En mi lista de provisiones no había ni aguja ni hilo. Me sorprendió lo mucho que sangró. Asediado por el bosque oscuro, olí las agujas húmedas de los pinos, la madera fresca, oí mi propia respiración acelerada, el silencio, sentí la calidez de la sangre sobre mi piel. No podía hacer nada que evitara que me desangrara hasta morir, nada que me permitiera vivir. Pero era un corte en los dedos y nadie había muerto nunca de algo así. Rasgué un trozo de tela de mi camisa y enrollé mi mano con él.

Tras parar la hemorragia, caminé hasta la costa y lavé la herida en agua de mar. Escoció durante un instante, pero no mucho. Me senté en las rocas un buen rato, observé el mar. Pensaba en cómo había reaccionado. Aunque fuera durante un minuto, había sentido miedo. Cuando pisé este lugar por primera vez, me puse a trabajar enseguida. Sabía lo que tenía que hacer y lo hice. Sabía que podría salir adelante en la isla y la idea de una vida a solas era algo a lo que ya había tenido tiempo de acostumbrarme. Y nunca fui una persona sociable. Pero eso, en aquel momento… No supe qué pensar. Fue entonces cuando dejé de hablar solo, cuando la isla se volvió más silenciosa. Hace mucho de eso, en tiempo isleño.

El mango que fabriqué funciona de maravilla. Tal vez no sea tan fino como el primero, puede que no tenga un agarre tan cómodo, pero es mío. Ya está hecho a mi tacto y me gusta su sensación en la mano. Cada vez que lo uso recuerdo el día en el que se me rompió el primero.

El bosque no es mi sitio preferido de la isla. Todo el mundo tiene un lugar así en las zonas por las que se mueve. Da igual lo mucho que te guste el lugar donde vives, siempre hay un rincón oscuro, siempre hay algún sitio al que preferirías no ir. Voy con la cabeza gacha, respiro con pesadez, el golpe seco del hacha hace eco entre los pinos. Me siento fuera de lugar. Me siento rodeado. El sonido del golpe final en el tronco siempre me coge por sorpresa. Miro a mi alrededor siempre que cae un árbol, como si creyera que hay alguien mirando. Miro hacia arriba por si hay algún cuerpo en las ramas. Pero sé que no hay nadie que pueda verme. Si cierro los ojos en ese lugar, aparecen formas detrás de mis párpados. Cuando me marcho del bosque y regreso a la luz, siento cómo la brisa me seca el sudor. Me da escalofríos.

Al final del día, dibujo otra raya en la pared.

Cuando llegué, fantaseé con la idea de ponerle un nombre a la isla, de poner una señal que se viera desde el océano por si alguien venía a buscarme. Pero abandoné esa idea. Está mejor sin un nombre. De todas formas, ¿cómo la habría llamado? Un nombre para un lugar sin historia no habría tenido sentido.

Llueve con fuerza mientras me dirijo a la costa para nadar. No llevo nada encima y bajo por el camino del acantilado desnudo. Cuando llegué, me sentía cohibido haciéndolo. Ahora no pienso mucho en ello. Mantiene mi ropa seca y, además, aquí el frío nunca es insoportable. Mis pies se han endurecido y no siento las piedrecitas bajo las plantas.

Hay un arrecife a una media milla y suelo nadar hasta allí, hasta donde puedo sentir la espuma de las olas contra la cara. La espuma y, en medio, las gotas de lluvia. El océano es cálido, la lluvia es fría. Floto de espaldas sobre el agua, saboreando la sal, antes de emprender la vuelta despacio. Hoy, al llegar a la orilla y detenerme para recuperar el aliento, veo algo más allá, también en la costa. El mar nunca ha arrastrado nada hasta aquí, nada aparte de peces y pájaros muertos. No sabría decir qué es, pero el color es rojo oscuro y parece fuera de lugar sobre la arena gris. Me aproximo y, a medida que me acerco, me doy cuenta de que es un abrigo, un abrigo de hombre, totalmente empapado, roto y cubierto de caracoles marinos. Lo sacudo y lo pongo a contraluz.

Me planteo cómo puede haber aparecido esto. Hace mucho tiempo que la marea no trae algo, y de repente esto, tan fuera de lugar. Las rutas por las que navegábamos rumbo a la guerra estaban más al norte, y varios años después de la paz dejaron de usarse. Ya nadie se molesta en intentar pescar en barco. Los pocos peces que hay se concentran cerca de las costas. Un hombre puede pasarse días en un barco sin pescar un solo pez. Tuve la suerte de atrapar unos pocos de camino aquí. Cuando me marché de Bran, habíamos estado hablando sobre enviar barcos en viajes de exploración para buscar regiones de las que nos habíamos olvidado, regiones cuyo clima había cambiado a mejor. Tal vez hayan empezado a hacerlo. Pero ¿aquí? Navegar tan cerca de Axum es el equivalente a una declaración de guerra según los términos del Tratado de Paz. Puede que un barco se extraviara, que su tripulación pasara hambre, su capitán vacilara y perdiera el poder. Tal vez hubiera un motín, arrojaran al capitán por la borda y sus hombres se repartieran sus cosas. Excepto el abrigo, que cayó al agua durante una riña.