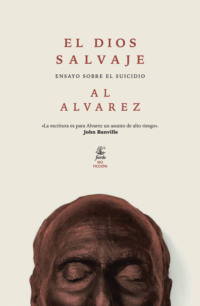

Buch lesen: "El Dios Salvaje"

El Dios salvaje

Índice

Sobre este libro

Sobre el autor

Otros títulos de Fiordo

Prefacio

I. Prólogo: Sylvia Plath

II. Los antecedentes

III. El mundo cerrado del suicidio

IV. Suicidio y literatura

V. Epílogo: abandonarse

Bibliografía

Sobre este libro

De toda la polifacética obra de Al Alvarez, El Dios Salvaje es el libro por el que siempre se lo cita y siempre se lo recordará: un hito en la ensayística sobre el suicidio que tiene la virtud de fusionar la perspectiva personal con una vasta reflexión sobre el tema en la historia y la literatura.

Entre el relato en primera persona sobre su relación con Sylvia Plath durante los últimos días antes de que la poeta decidiera quitarse la vida, y la crónica de su propio intento de suicidio a los treinta y un años, Alvarez recorre la actitud cambiante de la cultura occidental hacia ese acto radical, a la vez irracional y lúcido, que modula el arte y la literatura de los últimos dos milenios. Al discutir desde el suicidio honorable en algunas sociedades antiguas hasta la autoeliminación como acto pecaminoso, luego delictivo y por fin conclusión inevitable de ciertos callejones estéticos y políticos, Alvarez se destaca como crítico implacable pero también empático, sin perder jamás de vista la dimensión humana, insondable y a fin de cuentas privada del acto en sí. El Dios Salvaje es un libro que quema por su honestidad, su cruda verdad: no hay forma de que nos deje indiferentes.

Sobre el autor

Al Alvarez nació en Londres en 1929. Estudió en Oundle School y en la Universidad de Oxford. Recibió la beca de investigación Jane Eliza Procter de la Universidad de Princeton, y fue profesor en Oxford y Estados Unidos. Desde muy joven empezó a escribir poesía, novela y ensayo, y llegó a ser uno de los más importantes editores y críticos de poesía en The Observer, donde dio a conocer la obra de autores como Sylvia Plath y Robert Lowell. En español se han publicado en los últimos años su autobiografía y sus libros sobre la noche, el póquer, el montañismo y un bellísimo diario sobre el envejecer. Reconocido como uno de los ensayistas más versátiles e interesantes de la literatura inglesa contemporánea, falleció en Londres en 2019.

Otros títulos de Fiordo

Ficción

El diván victoriano, Marghanita Laski

Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone

Una confesión póstuma, Marcellus Emants

Desperdicios, Eugene Marten

La pelusa, Martín Arocena

El incendiario, Egon Hostovský

La portadora del cielo, Riikka Pelo

Hombres del ocaso, Anthony Powell

Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard

Pantalones azules, Sara Gallardo

Contemplar el océano, Dominique Ané

Ártico, Mike Wilson

El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey

El reloj de sol, Shirley Jackson

Once tipos de soledad, Richard Yates

El río en la noche, Joan Didion

Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates

Mentirosos enamorados, Richard Yates

No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson

El libro de los días, Michael Cunningham

La rosa en el viento, Sara Gallardo

Persecución, Joyce Carol Oates

Flores que se abren de noche, Tomás Downey

Todo lo que hay dentro, Edwidge Danticat

Cardiff junto al mar, Joyce Carol Oates

No ficción

Visión y diferencia. Feminismo,

feminidad e historias del arte, Griselda Pollock

Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano

Páginas críticas. Formas de leer y

de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino

Destruir la pintura, Louis Marin

Eros el dulce-amargo, Anne Carson

Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair

La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba

La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez

Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit

Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit

Elogio de Al Alvarez y El Dios Salvaje

«El Dios Salvaje es una obra provocativa y excepcionalmente bien escrita. (…) Los interrogantes de Alvarez son magníficos, porque nos obligan a hacernos preguntas no solo sobre nosotros mismos —no solo sobre individuos aislados— sino sobre toda nuestra cultura».

Joyce Carol Oates

«Al Alvarez es el hombre más caballeroso y amable que usted o yo jamás podríamos conocer».

John Le Carré

«Los elocuentes ensayos de Alvarez son ricos en anécdotas y están escritos por la mano de un verdadero cultor de la poesía, que ha dedicado su vida a ella».

J. M. Coetzee

Copyright

Título de la edición original: The Savage God. A Study of Suicide

Primera edición en inglés por Weidenfeld & Nicolson, 1971

Primera edición en español por Norma, 1999

© Al Alvarez, 1971

© de la traducción, Marcelo Cohen, 1999

© de esta edición, Fiordo, 2021

Tacuarí 628 (C1071AAN), Ciudad de Buenos Aires, Argentina

correo@fiordoeditorial.com.ar

www.fiordoeditorial.com.ar

Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro

Diseño de cubierta: Pablo Font

ISBN 978-987-4178-51-0 (libro impreso)

ISBN 978-987-4178-57-2 (libro electrónico)

Hecho el depósito que establece la ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra

sin permiso escrito de la editorial.

Alvarez, Al

El Dios Salvaje: ensayo sobre el suicidio / Al Alvarez.

- 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fiordo, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-4178-57-2

1. Ensayo Literario. 2. Literatura Inglesa. I. Título.

CDD 824

Para Anne

Después de nosotros el Dios Salvaje.

W. B. Yeats

El dios Tezcatlipoca era tenido por verdadero dios, e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno; y tenían que cuando andaba en la tierra movía guerras, enemistades y discordias, en donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Decían que incitaba a unos contra otros para que tuviesen guerras, y por esto le llamaban Nécoc Yáotl, que quiere decir sembrador de discordias en ambas partes.

Y decían él solo ser el que entendía en el regimiento del mundo, y que él solo daba las prosperidades y riquezas, y que él solo las quitaba cuando se le antojaba; daba riquezas, prosperidades y fama, y fortaleza y señoríos, y dignidades y honras, y las quitaba cuando se le antojaba; por esto le temían y reverenciaban, porque temían que en su mano estaba el levantar y abatir, de la honra que se le hacía.

Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España

Prefacio

Cuando yo iba al colegio había un profesor de física, inusualmente apacible y bastante desorganizado, que se pasaba el día hablando en broma del suicidio. Era un hombre bajito, de ancha cara rojiza, gran cabeza cubierta de rulos grises y una sonrisa permanentemente atribulada. Se decía que en Cambridge, contrario a la mayoría de sus colegas, había obtenido en su asignatura la nota más alta. Un día, hacia el final de una clase, señaló tenuemente que quien quisiera cortarse la garganta debía cuidarse de meter primero la cabeza en una bolsa, pues de lo contrario dejaría todo hecho un desastre. Todo el mundo se rio. Luego sonó el timbre de la una y los muchachos salimos en tropel a almorzar. El profesor de física se fue en bicicleta a su casa, metió la cabeza en una bolsa y se cortó la garganta. No dejó un gran desastre. Yo quedé realmente impresionado.

Echamos mucho de menos al profesor, ya que en aquella comunidad sombría y cerrada no abundaban las buenas personas. Pero durante la racha de rumores escandalizados que le siguieron, a mí nunca se me ocurrió que el hombre hubiese hecho algo malo. Más tarde tuve mi propio roce con la depresión y empecé a entender, supuse, por qué el profesor había optado por una salida tan desesperada. Poco después de eso conocí a Sylvia Plath en el extraordinario período creativo que precedió a su muerte. A veces hablábamos del suicidio, pero con frialdad, como si fuese un tema cualquiera. Solo después de que ella se quitara la vida me di cuenta de que, por más que yo estuviera convencido de comprender el suicidio, no sabía nada de ese acto. Este libro es un intento de descubrir por qué suceden este tipo de cosas.

Comienza con un recuerdo de Sylvia Plath, no simplemente como homenaje —pues la considero una de las escritoras más dotadas de nuestro tiempo—, sino también por cuestiones de énfasis. Quiero que el libro empiece, como acaba, con la exposición detallada de un caso, de modo que las teorías o abstracciones que sigan estén hasta cierto punto arraigadas en lo humano particular. Por sí sola, ninguna teoría desentrañará un acto tan ambiguo y de motivaciones tan complejas como el suicidio. El prólogo y el epílogo están para recordar cuán parcial será, necesariamente, toda explicación. Así pues, he procurado trazar el mapa de los cambios y confusiones del sentimiento que llevaron a la muerte de Sylvia, tal como yo los entiendo, con toda la objetividad de la que soy capaz. A partir de ese ejemplo singular he rastreado el tema por las regiones menos personales adonde me condujo.

El trayecto ha resultado largo. Cuando empecé, creía inocentemente que sobre el suicidio no se había escrito mucho: un hermoso ensayo filosófico de Camus, Le Mythe de Sisyphe (El mito de Sísifo); un gran volumen autorizado de Émile Durkheim; el invaluable manual de Erwin Stengel publicado por Penguin, y un excelente pero agotado informe histórico de Giles Romilly Fedden. Pronto descubrí que estaba equivocado. Existe una enorme cantidad de material, y crece año tras año. Sin embargo, la mayoría de la bibliografía es para especialistas; escasamente habla en un lenguaje inteligible para un público lego en el tema del suicidio. Los sociólogos y los psiquiatras, sobre todo, han sido peculiarmente incontenibles. Pero es posible —de hecho es fácil— hurgar en sus innumerables libros y artículos sin advertir la menor alusión a esa crisis sórdida, confusa y torturada que se constituye como realidad común del suicidio. Hasta los psicoanalistas parecen evitar la cuestión. La mayoría de las veces este aspecto entra en su trabajo como de paso, mientras debaten otras cosas. Hay algunas excepciones notables —a quienes agradeceré más adelante—, pero en gran medida he tenido que armar la teoría psicoanalítica del suicidio por mi cuenta, lo mejor posible, desde el punto de vista de un interesado que no está en el oficio. Todo eso entra en la tercera parte del libro. Pero quien quiera un informe completo de los hechos y estadísticas del suicidio y un resumen del estado actual del asunto en la teoría y en la investigación debería leer Suicide and Attempted Suicide (Suicidio e intento de suicidio), el lúcido y comprensivo estudio del profesor Stengel.

Cuantas más investigaciones técnicas iba leyendo, más me convencía de que lo mejor en mi caso era abordar el suicidio desde la perspectiva de la literatura, para ver cómo y por qué tiñe el mundo imaginativo de los creadores. La literatura no es solo un tema sobre el cual sé algo; es una disciplina que, por encima de todo, se ocupa de lo que Pavese llamó «el oficio de vivir». Como los artistas son vocacionalmente más conscientes de sus motivos y más capaces de expresarse que la mayoría de la gente, era probable que ofrecieran iluminaciones que se hurtaban a sociólogos, psiquiatras y estadísticos. Siguiendo ese hilo negro he llegado a una teoría que, para mí, en cierto modo, explica en qué andan las artes hoy en día. Pero a fin de entender por qué el suicidio parece tan central en la literatura contemporánea he vuelto muy atrás, para ver de qué manera se ha desarrollado el tema en la ficción los últimos cinco o seis siglos. Para esto he tenido que incurrir en cierta minuciosidad, acaso lóbrega. Pero no escribo para el especialista, y si finalmente el libro da esa impresión es que he fracasado.

No ofrezco soluciones. De hecho no creo que existan soluciones, puesto que el suicidio significa cosas diferentes para diferentes personas de distintas épocas. Para Cayo Petronio Árbitro fue un elegante toque final de gracia a una vida dedicada al alto estilo. Para Thomas Chatterton fue una alternativa a la muerte lenta por inanición. Para Sylvia Plath fue un intento por salirse del rincón aflictivo en donde la había encajonado su poesía. Para Cesare Pavese fue tan inevitable como el siguiente amanecer, un acontecimiento que ni todo el éxito ni los elogios lograron postergar. La única solución concebible que cabe aportar al suicida es cierta clase de ayuda: comprensión afectuosa de lo que le está ocurriendo por parte de los samaritanos, el cura o los pocos médicos que tienen tiempo e inclinación a escuchar; asistencia experta del psicoanalista o de lo que, esperanzadamente, el profesor Stengel llama una «comunidad terapéutica» organizada para tratar con esas emergencias en especial. Claro que el interesado puede no querer esa ayuda.

En vez de ofrecer respuesta, sencillamente he intentado contrapesar dos prejuicios. El primero es ese tono religioso —hoy en su mayoría usado por personas que, si nos atenemos a sus palabras, no pertenecen a iglesia alguna— que desprecia horrorizadamente el suicidio como crimen moral o enfermedad indiscutible. El segundo es la actual moda científica que, mientras trata el suicidio como asunto de investigación seria, consigue negarle cualquier significado, reduciendo la desesperación a las más resecas estadísticas.

Puesto que casi todo el mundo tiene ideas propias sobre el suicidio, me han acercado referencias, detalles y sugerencias más personas de las que podría mencionar decentemente. Pero tengo una gran deuda de gratitud con Tony Godwin, cuya convicción —contra todo pronóstico— de que yo podía producir este libro lo llevó a acordar un generoso adelanto que me dio la libertad para escribirlo. Mis agradecimientos, también, al Consejo de las Artes de Gran Bretaña por una beca que llegó misericordiosamente en un momento crucial. Y a Diana Harte, que luchó con el manuscrito, mecanografiándolo meticulosamente una y otra vez. Gracias, sobre todo, a mi esposa Anne, quien ayudó, criticó y, dicho sin rodeos, me sacó adelante.

A. A.

Parte I

Prólogo: Sylvia Plath

Morir

es un arte, como todo.

Yo lo hago excepcionalmente bien.

Tan bien que es una barbaridad.

Tan bien que parece real.

Se diría, supongo, que tengo el don.

Sylvia Plath

La pasión por destruir también es una pasión creativa.

Mijaíl Bakunin

Según recuerdo, conocí a Sylvia Plath y a su marido en Londres en la primavera de 1960. Mi primera mujer y yo vivíamos cerca de Swiss Cottage, en el extremo poco distinguido del Hampstead literario, en un alto edificio eduardiano de ladrillos de un rojo especialmente feo; era el color de una tetera vieja que lleva tanto tiempo oxidándose que ha perdido hasta la brillantez del deterioro. En el momento de mudarnos acababa de remodelarlo una de esas inmobiliarias fraudulentas que tanto prosperaron antes de que el escándalo Rachman dificultara la vida de propietarios extorsionistas. Naturalmente, habían hecho una chapuza: los accesorios eran baratos y el acabado espantoso; los marcos de las ventanas parecían pequeños para el enladrillado y en cada juntura había grandes rendijas toscas. Pero nosotros habíamos lijado los suelos y pintado las paredes de colores vivos. Luego habíamos comprado muebles y adornos de segunda mano en las tiendas de Chalk Farm, y también los habíamos lijado y pintado. De modo que, a su frágil y superficial manera, la casa resultó alegre: el lugar adecuado para el primer bebé, el primer libro, la primera infelicidad verdadera. Cuando la dejamos dieciocho meses después, había enormes grietas en las zonas de la pared exterior aledañas a los huecos de las ventanas. Pero a esas alturas también había enormes grietas en nuestras vidas, de modo que al parecer todo encajaba.

Como yo era el crítico habitual de poesía de The Observer veía a pocos escritores. Me parecía que conocer a quienes reseñaba volvía las cosas demasiado difíciles: mucha gente simpática escribe malos versos y los buenos poetas pueden ser monstruos; la mayor parte de las veces eran insoportables el autor y la obra. Más fácil pues era eludir la posibilidad de ponerle al nombre una cara y juzgar solamente la página impresa. Me atuve a la regla aun cuando me contaron que Ted Hughes vivía cerca, apenas al otro lado de Primrose Hill, con una esposa norteamericana y un bebé de meses. Tres años antes Hughes había publicado The Hawk in the Rain (El halcón en la lluvia), libro que yo admiraba intensamente. Pero algo en los poemas me hacía sospechar que a él le importaría un bledo mi opinión. Era como si surgiesen de un mundo absorto, físico, enteramente propio; pese a la gran destreza técnica que exhibían, daban la impresión de que al autor no le preocupaban los tejemanejes literarios. «Descuida —me dijeron—, nunca habla del trabajo». Además me dijeron que la mujer se llamaba Sylvia, y que también escribía poesía «pero» —esto para tranquilizarme— «que era de lo más aguda e inteligente».

En 1960 salió Lupercal. Me pareció el mejor libro de un poeta joven que hubiera leído desde que empezara mi período en The Observer. Cuando tenía escrita la reseña que lo decía, el periódico me pidió un breve artículo sobre Hughes para una de las páginas de chismes. Lo llamé y acordamos llevar a los niños de paseo a Primrose Hill. La idea parecía simpática y neutral.

Ellos vivían en un departamentito, no lejos del zoológico de Regent’s Park. Las ventanas daban a una plaza ruinosa: casas descascaradas alrededor de un jardín salvaje de tan abandonado. Más cerca de la colina el refinamiento avanzaba rápido: elegantes agencias inmobiliarias de periódico dominical empinaban sus carteles, todas las puertas de entrada eran de colores de moda —«melón», «mandarina», «mora», «verde Támesis»— y proliferaba una sensación de relucientes interiores blancos, de viejas casas enriquecidas y ampliadas por las reconversiones.

Pero la manzana de ellos aún no había sido tomada. Era sucia, agrietada y llena de barullo infantil. Las hileras de casas aledañas seguían ocupadas todavía por familias obreras para las cuales se habían construido hacía ochenta años. Todavía no las habían refinado cuadruplicándoles el precio, aunque esto no tardaría en suceder. Tras subir un tramo de escalera destartalada se llegaba al departamento de los Hughes sorteando un cochecito y una bicicleta que había en el rellano. Era tan pequeño que todo parecía puesto de lado. Uno se insertaba en un pasillo estrecho y abarrotado donde apenas podía quitarse la chaqueta. La cocina solo aceptaba una persona que, con los brazos extendidos, podía abarcarla toda. En la sala había que sentarse alineados, codo con codo, entre una pared de cuadros y una pared de libros. En la habitación contigua, empapelada con un motivo de flores, no había espacio más que para una cama matrimonial. Pero los colores eran alegres, y en el lugar había una atmósfera vivaz, de trabajo en marcha. En una mesita junto a la ventana había una máquina de escribir que se alternaban en usar, cumpliendo cada uno un turno mientras el otro cuidaba al bebé. Por la noche la apartaban para hacerle lugar a la cuna. Más tarde alquilaron a otro poeta norteamericano, W. S. Merwin, una habitación donde Sylvia trabajaba por las mañanas y Ted por las tardes.

Era el momento de Ted. Estaba al borde de una reputación considerable. Su primer libro había sido bien recibido y ganado toda clase de premios en los Estados Unidos, lo cual suele significar que el segundo será un anticlímax. Sin embargo, Lupercal había satisfecho y superado las promesas de El halcón en la lluvia. En la insípida escena de la poesía inglesa había surgido una figura poderosa e innegable. Por mucho que desconfiara de su obra, por muy naturales que fueran las dudas, Ted debía de tener cierto sentido de su fuerza y de lo que había logrado. Solo Dios sabía adónde iría a parar, pero en un aspecto esencial ya había llegado. Era un hombre alto y fornido con chaqueta de corderoy negro, pantalones negros y zapatos negros; el pelo oscuro le caía revuelto hacia delante; tenía una boca larga e ingeniosa. Dominaba la situación.

En aquellos días, Sylvia pasaba algo inadvertida; la poeta había retrocedido para dejar en primer plano a la madre y ama de casa. Tenía un cuerpo largo, más bien plano, y una cara alargada, no bonita pero alerta y sensitiva, de boca vivaz y hermosos ojos marrones. Se recogía el pelo castaño en un moño. Llevaba jeans y una pulcra y vigorosa camisa norteamericana: era clara, limpia, competente, como una joven de anuncio de cocinas, amistosa y sin embargo un poco distante.

Sus antecedentes, de los que entonces yo no sabía nada, desmentían ese aire hogareño. Había sido niña prodigio —el primer poema lo había publicado a los ocho años— y luego alumna brillante, ganadora de todos los premios posibles, primero en la secundaria y luego en Smith College, becas a más no poder, altas calificaciones, la orden Phi Beta Kappa, presidencias de sociedades estudiantiles y distinciones a granel. Una relumbrante revista neoyorquina, Mademoiselle, la había escogido como una figura que se destacaría; le ofrecieron vino y cena, y la fotografiaron por todo Manhattan. Luego, casi inevitablemente, se ganó una beca Fulbright para Cambridge, donde conoció a Ted Hughes. Se casaron en 1956 en Bloomsday (16 de junio, el día en que transcurre el Ulises de Joyce). Detrás de Sylvia había una madre viuda y sacrificada, una maestra de escuela que se había deslomado para que sus dos hijos florecieran. El padre de Sylvia —ornitólogo, entomólogo, autoridad internacional en abejorros y profesor de biología en la Universidad de Boston— había muerto cuando ella tenía nueve años. Ambos padres eran de familias alemanas y germanohablantes, académicos e intelectuales. Cuando después de Cambridge Sylvia y Ted fueron a los Estados Unidos, parecía tan natural como seguro que ella hiciera una carrera universitaria deslumbrante.

En apariencia era una típica historia de éxito: la graduada fulgurante que se lanza a tal velocidad y con tal constancia que nada puede darle alcance. A veces esto dura toda la vida, siempre que nada interfiera la inercia ni que, a fuerza de velocidad y presión, el vehículo de tantos triunfos se desintegre en astillas. Entre el mes de su aparición en Mademoiselle y el último curso universitario, Sylvia tuvo un colapso nervioso y un intento grave de suicidio, temas de su novela The Bell Jar (La campana de cristal). Luego, una vez restablecida en Smith —«una profesora notable», decían sus colegas—, perdió el interés por los premios académicos. De modo que en 1958 hizo a un lado la vida universitaria —Ted nunca había considerado la perspectiva seriamente— para hacerse freelancer, confiada en la suerte y en su talento de poeta. De todo esto yo me enteraría más tarde. Ahora, Sylvia simplemente había bajado el ritmo; se la veía apagada, abstraída en su hijita, y amistosa solo de esa manera formal, hueca y transatlántica que lo mantiene a uno a distancia.

Ted bajó a preparar el cochecito mientras ella vestía al bebé. Yo me aparté un minuto y le abroché la chaqueta a mi hijo. Sylvia se volvió hacia mí, súbitamente y sin efusión.

—Me alegró mucho que eligieras ese poema —dijo—. Es uno de mis favoritos, pero parece que no le gusta a nadie más.

Por un momento quedé totalmente en blanco, no sabía de qué estaba hablando. Ella se dio cuenta y me ayudó.

—El que pusiste en The Observer el año pasado. Ese sobre la fábrica en la noche.

—Por Dios, Sylvia Plath. —Ahora, la efusión era mía—. Lo siento. Era un poema precioso.

«Precioso» no era la palabra indicada, ¿pero qué otra cosa decirle a una ama de casa joven y brillante? Yo lo había sacado de un fajo de poemas llegado de los Estados Unidos, inmaculadamente mecanografiados, en un sobre a mi nombre y eficientemente provisto de tarjeta de respuesta internacional. Todos estaban bien trabajados y mostraban talento, pero eso en sí no era raro por aquel entonces. El final de la década de los cincuenta fue para la poesía estadounidense un período de estilo particularmente elaborado: todo campus que se preciara tenía su propio técnico poético «brillante». Pero en al menos uno de aquellos poemas había algo más que elegancia retórica. No llevaba título, aunque más tarde en The Colossus (El coloso) ella lo llamaría «Night Shift» («Turno de noche»). Era uno de esos poemas que empiezan diciendo con tal fuerza de qué no tratan, que uno no cree las explicaciones que siguen:

No era un corazón, que late

con estruendo mudo, ese tráfago

lejano, ni sangre que redobla

en los oídos por la fiebre

y se impone a la noche.

El ruido venía de fuera:

Una detonación metálica

nativa, era evidente, de

aquellos suburbios quietos: a nadie

sobresaltaba, aunque su martilleo

atronador sacudía el suelo.

Arraigó a mi llegada…

A mí me había parecido más que un ejemplo de buena descripción para usar y moralizar, como dictaba la moda de la década. El tono era fogoso y todos los detalles de la escena parecían volverse continuamente hacia dentro. Es un poema, supongo, sobre el miedo y, aunque en el desarrollo el miedo se racionaliza y se explica (el martilleo nocturno proviene de máquinas en funcionamiento), acaba reafirmando precisamente las amenazadoras fuerzas masculinas a las que cabe temer. Tenía momentos de torpeza, como el remilgado, dilatorio floreo a la manera de Wallace Stevens: «nativa, era evidente, de…». Pero en comparación con la mayoría del material no requerido que cada mañana se desplomaba en mi buzón, era un objeto infrecuente: el siempre inesperado artículo auténtico del todo.

Me sentí incómodo de no haber reconocido quién era. Ella parecía incómoda de habérmelo recordado, y también deprimida.

Después de ese día vi a Ted de tanto en tanto, y menos aún a Sylvia. Con él me encontraba a beber una cerveza en uno de los pubs cercanos a Primrose Hill o el Heath, y a veces paseábamos con nuestros hijos. Del trabajo no hablábamos casi nunca; sin mencionarlo, queríamos mantener las cosas fuera de lo profesional. En cierto momento del verano hicimos un programa de radio juntos. Luego recogimos a Sylvia en el departamento y cruzamos al pub de enfrente. La grabación había sido un éxito y estuvimos en la vereda del local, alrededor del cochecito de la niña, bebiendo cerveza, a gusto con nosotros mismos. A Sylvia también se la veía más suelta, menos constreñida que antes. Por primera vez capté algo del encanto real y de la rapidez de esa muchacha.

Más o menos por entonces mi mujer y yo nos mudamos del departamento de Swiss Cottage a una casa Hampstead arriba, cerca del Heath. Un par de días antes del traslado yo me quebré una pierna subiendo una montaña y, como con pierna rota o no había que decorar la casa, todas las otras cosas y la gente quedaron de lado. Me recuerdo colocando baldosas negras y blancas en un inacabable suelo tras otro, con los dedos y la ropa cubiertos de un sucio pegamento marrón oscuro, con el pelo engomado y arrastrando la gran escayola inerte como si fuera un ataúd. No había mucho tiempo para los amigos. De vez en cuando, Ted aparecía y, cojeando, me iba con él un rato al pub. Pero a Sylvia no la vi en absoluto. En otoño fui a enseñar un curso entero a los Estados Unidos.

Mientras estaba allí, The Observer me envió el primer libro de poemas de ella para que lo reseñara. Encajaba con la imagen que yo tenía: serio, talentoso, contenido y en parte aún bajo la sombra maciza de su marido. Había poemas influidos por él y otros con ecos de Theodore Roethke y Wallace Stevens; era evidente que aún buscaba a tientas un estilo propio. Pero la habilidad técnica era grande, y la mayoría de las piezas daban la sensación de que debajo había recursos y perturbaciones por explotar. «Los poemas de Plath —escribí— se apoyan con seguridad en una masa de experiencia que nunca sale totalmente a la luz (…). Es este sentimiento de peligro, como si continuamente la amenazara algo que solo divisa con el rabillo del ojo, lo que da distinción a su trabajo».

Hoy sigo sosteniendo lo mismo. A la luz de la obra subsiguiente de Sylvia y, con mayor convencimiento, de su posterior muerte, la crítica ha sobrevalorado El coloso. «Cualquiera notará —reza la doctrina actual— que allí ya estaba todo de forma cristalina». Ciertos académicos prefieren incluso los elegantes poemas tempranos a los más desnudos y violentos ataques frontales de su obra madura, si bien cuando apareció el primer libro las reseñas fueron bastante frías. Entretanto, la perspectiva puede alterar la importancia histórica pero no la calidad del verso. El coloso estableció las credenciales de Sylvia: contenía un puñado de poemas hermosos, pero más importante era la clara destreza del trabajo, la precisión y concentración con que la autora manejaba el lenguaje, la nada ostentosa amplitud de su vocabulario, su oído para los ritmos sutiles y la seguridad con que empleaba y atenuaba rimas y semirrimas. Evidentemente, ya había adquirido el oficio necesario para lidiar con lo que viniera. Mi error fue sugerir que en aquella etapa no había reconocido, o no quería reconocer, las fuerzas que la agitaban. Resultó ser que las conocía demasiado bien: a los veinte años la habían llevado al filo del suicidio, y ya en la última pieza del libro, el largo «Poem for a Birthday» («Poema para un aniversario»), se enfrentaba con ellas. Pero a mí los ecos de Roethke me oscurecieron el hecho y no lo advertí.